伊斯蘭既是宗教,也是個龐大的文化體系,星月、八角星(Rub el Hizb, ربع الحزب)、齋月燈(Fanous, فانوس)與清真言(Shahada,الشهادة)等皆為常見的伊斯蘭符碼;其中星月符號更是家喻戶曉的伊斯蘭象徵,既在國旗中飄揚,也挺立在清真寺的圓頂上。

然而縱觀歷史,星月符號雖發源於古代近東,但其真正進入伊斯蘭符號體系卻是相當晚近的事。這段星移月轉既有帝國遺產因素,也少不了泛阿拉伯主義與泛伊斯蘭主義的推波助瀾,而一切還得從美索不達米亞(Mesopotamia)說起。

從神明到王權

美索不達米亞文明始於舊石器時代晚期,終於公元前539年的阿契美尼德征服(另一說為公元7世紀的阿拉伯征服),許多當代文明的先聲便是在這千年歲月中化育成形,例如羅馬建築中常見的圓頂(dome)與筒拱(barrel vault)、十二星座與一年12個月的太陰曆、數學裡的一元多次方程與勾股定理(a2+b2=c2),以及日後影響諸多文明的天文神祇圖騰,而這便是星月符號的起源。

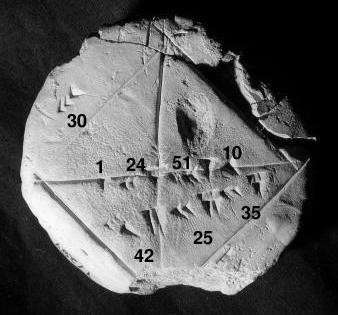

在兩河神話中,新月本是美索不達米亞月神「辛」(Sin)的象徵圖騰,後隨政權一統,各地的獨立神祉逐漸被收編到龐大的神話體系中,月神「辛」於是搖身一變,成了太陽神「烏圖」與金星之神「伊南娜」的父親,原本孤立的新月標誌也多了太陽與八角星相伴,成了日─月─星三合一的新符碼,出現在各式泥板與生活用品上。

自此,新月與星星算是走到了一起,只是旁邊還有個太陽。然而經過希臘化時代、拜占庭與波斯薩珊王朝的洗鍊後,星日月的組合派生出了三種變化:原始的單獨新月、日月符號與星月符號。其中新月逐漸與女人、陰性畫上等號,故希臘化時代的月神阿爾忒彌斯─戴安娜便常戴有新月型頭飾,偶爾飾以八角星。而這樣的文化原型一路發展,漸為強化,本就吸收不少異教符碼的基督教也沒能抵抗這陣流行,在14到16世紀時出現了一波「新月聖母」造型潮(靈感基礎為聖母與《啟示錄》第十二章「天啟之女」的結合)。西方煉金術也衍伸出「日為男,月為女」的神祕學圖像;無獨有偶,塔羅牌中的「女祭司」也戴了新月的雙頭冠。

然而與新月不同的是,星月符號一開始雖也是女神的象徵,但在歷經帝國政治淘洗後,卻逐漸與帝王產生了連結。例如公元一世紀的拜占庭硬幣,其正面是女神阿爾忒彌斯,背面則是象徵阿爾忒彌斯的星月符號;但到了公元二世紀的羅馬帝國,女神便逐漸讓位於皇帝,例如哈德良(Hadrianus)就發行了以自己為正面、星月符號為背面的硬幣;公元五世紀的波斯薩珊王朝喀瓦德一世(Kavadh I),也在硬幣上的肖像旁加了星月符號。

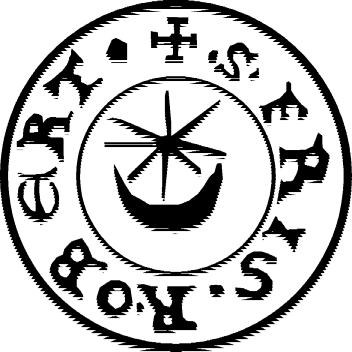

帝國崩解後,星月符號逐漸跳脫帝王壟斷,成為各方勢力的徽紋,出現在各種圖章與軍旗上,例如參與十字軍東征的獅心王里查一世圖章、聖殿騎士團印章,比比皆是;而在家族紋章方面,波蘭貴族尤其愛用。封建與王國年代到來後,星月符號已完全脫去女神寓意,與王權、家族及軍事掛勾在一起。而正是在這股脈絡下,星月符碼滲入了伊斯蘭世界。

星月與伊斯蘭

如今的星月符號雖是著名的伊斯蘭符碼,但在早年卻是攻打穆斯林的十字軍愛用徽章。伊斯蘭世界雖也在13世紀出現星月符號的軍旗,但都只是零星個案,真正普及還是要等到鄂圖曼帝國後。

據學者考證,鄂圖曼帝國吸納星月符號的來源大約有三:

一是十字軍入侵穆斯林世界後遺留的文化符碼;二是鄂圖曼攻陷君士坦丁堡後繼承的拜占庭帝國遺產;三是源於內亞的突厥部落傳統。其中土耳其歷史學家往往較推崇第三點,以彰顯當代土耳其繼承了突厥人的千年傳統。而國際學界普遍的共識仍偏向十字軍與拜占庭的影響。

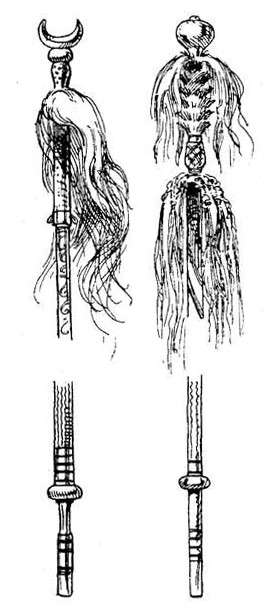

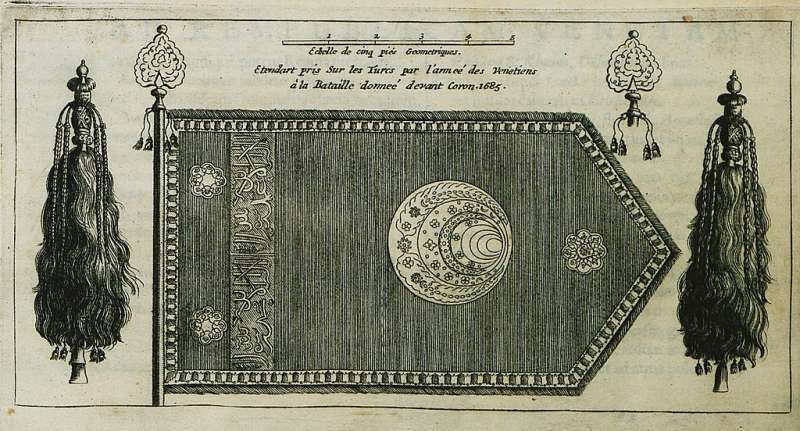

早年鄂圖曼軍隊出征多用禿克(tug,源於中亞與蒙古部落的馬尾旗幟),後才衍生出使用軍旗的習慣,並常以阿里之劍(zulfiqar,又稱作勒菲卡爾劍)為標誌;星月符號起初只用於海軍軍旗,歷經穆斯塔法三世(1757-1774)、阿卜杜勒.哈米德一世(1774-1789)和塞利姆三世(1789-1807)的改革後,逐漸成為鄂圖曼帝國國徽,飄揚在軍旗與國旗上。星月符號歷經多年流轉後,終於又成了帝國的象徵,當年西方亦多以星月紅旗作為鄂圖曼的象徵符碼。

鄂圖曼帝國雖於1923年崩解,但土耳其共和國卻繼承了帝國的星月紅旗,並持續使用至今,許多自鄂圖曼獨立而出的國家也採用星月符號來設計國旗,例如阿爾及爾、亞塞拜然、利比亞、突尼西亞等。1960年代始,泛阿拉伯主義風起雲湧,70年代後泛伊斯蘭主義接續登場,在這兩波政治運動下,星月符號首先

被標舉為民族主義的象徵,出現在各大場合;泛伊斯蘭主義登場時,星月符號往往都還來不及撤下,就再度成了運動的代表,本為鄂圖曼帝國遺產的星月符號因此成了伊斯蘭的象徵,持續至今。

符號的衝突與長旅

伊斯蘭的星月符號始於兩河流域的天文崇拜,中間經歷了段女神信仰的過渡期,再轉為帝國與皇帝的象徵;帝國崩解後,星月符號在歐洲的各大家徽與軍旗上流轉,並逐漸為鄂圖曼帝國所吸收,躍升國徽之位,更被中東各國繼承,成了60、70年代政治運動的文化符碼,因而與伊斯蘭化為一體。

雖然當代穆斯林普遍將星月符號視做伊斯蘭自古以來的象徵,但某些伊斯蘭學者與神學家對此卻相當不以為然,例如詹姆斯.黑斯廷斯(James Hastings)便曾批評過這種穿鑿附會的現象。不過星月符號從十字軍之印移向穆斯林旗幟的過程,聽上去雖難以置信,卻絕非單一現象,同為一神信仰的基督教也吸納了許多異教符碼,才能建立起今日龐大的文化體系。一神教雖藉指認異端來建立正統,然所謂正統本身就是異端元素政治正確後的產物,這與其說是種諷刺的現實,不如說是一神教中普遍的歷史現象。或許未來有一日,星月符號又會在劇烈的政治變動中,化育新的意涵,掀開歷史的新扉頁。

*作者為《中東研究通訊》專欄主筆。本文由《中東研究通訊》公眾號授權轉載。