梁啟超(1873-1927)的規劃直接影響了整個二十世紀東亞這片土地的歷史走向。如果認為一九四九年以後種種災難的源頭在於「某種體制的錯」,只是一般水準的歷史理解力;如果認為源頭在於「國民革命」,你的方向沒錯。然而,後來發生的一切,只有一個源頭,就是「中國」這個概念的建構。

梁啟超和中國幾乎就是一回事,因為「中國」這個概念就是他創造的,創造者和創造物的命運始終難解難分【註1】。他也是中國現代史學傳統的真正創始人,是此後所有歷史發明家的鼻祖和佼佼者。他通過發明歷史,成功地改變了未來。他的發明極其成功,以至於後來者不敢推翻他,不是因為技術上做不到,而是因為害怕把自己的立足點一起推翻了,就像你不敢坐在樹枝上砍樹一樣。

梁啟超在〈二十世紀太平洋歌〉中發明了四大文明古國【註2】,在〈新中國未來記〉中發明了新中國。此文作於一九零二年,預言六十年後即一九六二年「新中國」達到壯盛繁榮。他決定中國應該跟英國或法國平行,不應該跟歐洲平行。他發明,或者不如說翻譯引進了國民、公德、主觀、客觀、帝國主義、民族主義的概念。胡適號稱播種者,其實等他登場時,可以播種的場地幾乎都被梁啟超播過了。在框架確定的情況下,無論支持還是反對,都會加強原有的框架。只有跳出原有的框架,才能起到真正的反對效果,但這一點很少有人做到,甚至想都想不到。

這種狀況不是梁啟超有意設計的,他其實是同時代人當中最缺乏導師欲和領袖欲的角色。他隨手播種,不大考慮成活率,技術上非常不規範,更沒有前後連貫形成思想體系的計劃,甚至自己的理解都非常膚淺,所謂「未能成佛先來渡人」,然而無心插柳的效果,卻超過了有心栽花的康有為和嚴復。他飛速追逐西方和日本的最新思想,猶如女人追逐巴黎時裝。新衣還沒有習慣,就束之高閣,趕緊搶購巴黎名媛的下一波發明。因此,他的思想是一大堆碎片的集合,彼此沒有明顯的邏輯聯繫,任何人都可以各取所需。他做了雜家,就做不了專家;做了廣博教化主,就做不了一派的宗師。這是個求仁得仁的問題,反正他已經滿足了自己的興趣。而梁啟超除了興趣以外,就沒有別的了。如果有人責問他的蕪雜和矛盾,正確的答案就是:他本來就只負責臨時介紹,其他問題都沒有想過。

戊戌變法是梁啟超發明歷史的第一次成就,迫使真實世界從原有的軌道上跳到他想像和希望的軌道上【註3】。從朝廷的角度講,戊戌變法跟康、梁幾乎沒有什麼關係。皇帝在太后留下的班底之外,另外組織了一個非正規的祕書團體,經常繞過軍機處和大臣,通過這些祕書發號施令。從王朝政治的角度看,這種做法跟后妃、外戚、太監專政一樣糟糕,代表內廷侵奪外朝的權力,但幾乎所有強勢的皇帝都這樣做,構成了政體演變的主要動力。光武帝用中書做祕書,繞過三公。雍正帝用軍機做祕書,繞過大學士。最後內廷祕書變成宰相,原來的宰相變成榮譽職位。權力轉移自然會引起衝突,皇帝必須對失敗者的反撲有所準備。光緒的問題就是未能阻止反動派(中性詞)和太后結合,結果把自己搞垮了。反動派有些是為了反對改革,有些是害怕失去權力,但也有些是出於護憲的理由,不高興祕書的非正規權力侵奪大臣的正規權力。根據儒家的憲法理論,前兩者可能是小人,最後一種人肯定是君子。

反對皇帝與太后出洋考察的禮部六堂官就是最後這一種人【註4】。他們反對皇帝出遊海外的理由跟明朝大臣反對正德皇帝御駕親征的理由相同,都是因為皇帝過於重要,不能冒絲毫危險,否則就會引起「土木堡事變」【註5】和「奪門之變」 【註6】這樣的憲法危機,害得無數官員和百姓家破人亡,帝國元氣大傷。根據傳統,王振、江彬(明武宗朱厚照寵臣,經常構陷大臣並勾引武宗尋歡作樂)之流教唆御駕輕出的人就是奸臣。彼得大帝微服出遊可能是美談,正德皇帝微服出遊就是違憲。梅龍鎮故事——講明武宗微服出遊的戀愛故事的傳統劇目,一來破壞祖宗家法,二來置御駕於危地,三來騷擾百姓,歷來都是反面教材。皇帝粗暴地處置他們,「六堂官盡撤」嚴重破壞了先例。

慈禧擺脫她討厭的大臣,一般不敢用如此武斷的做法。她罷免大臣,一般都有說得過去的公共理由,例如張佩綸戰敗或王文韶貪腐之類。如果沒有,像閻敬銘這樣,就只能禮貌地調任。如果僅僅上書反對皇帝就要「六堂官盡撤」,張佩綸、張之洞之流早就下臺一百次了。而且無論誰下臺,慈禧總會找一個分量相近的人物接替。恭親王可以下臺,但必須有醇王、禮王接替。李鴻章可以下臺,但必須有翁同龢接替。小臣王照不顧上級的反對,唆使皇帝拋棄朝廷出遊,沒有遭到懲罰。他的上級忠告皇帝注意安全,反而丟官。皇帝隨即任命品級根本不夠資格的四京卿【註7】,將恭親王和文祥【註8】曾經享有的大權交給他們。從儒家理論和大清家法的角度看,皇帝已經將自己放在暴君—憲法破壞者的位置上了。失敗者自然會遊說太后,認為政變是一種護憲行動。

梁啟超的歷史完全不考慮這些因素,他創造了後人非常熟悉的方法。如果你擁護進步,即使違法和投機,你也是好人;如果你反對進步,即使合法而清白,你也是壞人。梁啟超的目標不限於此,他還要貶低四京卿的地位,將他們說成康、梁變法司令部的忠實執行者。這是非常不可能的事情,等於《紐約時報》說歐巴馬政府是他們的部下——雙方都是左翼自由派,分享許多觀點,都反對右翼保守派,僅此而已。康、梁當時非常活躍,但也只是輿論領袖,而且很少提出具體方略。四京卿需要處理具體事務,不可能依靠原則性建議辦事,更多地接受了張之洞和張蔭桓【註9】的影響。從光緒的詔書看,皇帝根本沒有把康、梁當作帝師,只是要他們去外地避避風頭,辦報紙為變法做輿論準備。很明顯,皇帝並沒有讓他們做官的打算。康、梁之所以誇大自己的重要性【註10】,原因恰好就是他們本來不是核心要人。

梁啟超不是變法的核心人物,卻因變法的失敗獲得了最大的利益。慈禧清算了變法的核心人物,自以為恢復了大清的憲制,卻控制不了外國的輿論。變法外圍的流亡者發動了近水樓臺的宣傳戰,將事件解釋成進步與開放、專制與排外的鬥爭。他們本來不一定勝利,但敵人幫了他們的大忙。慈禧一旦支持義和團,就在西方主流輿論面前坐實了流亡者的指控。朝廷雖然在庚子以後轉向變法,但無法扭轉國際社會對它的刻板印象。改良派和革命黨成功地利用這種反感,動員海外華人社區,最終推翻了大清,將他們的宣傳變成了歷史,強迫以後的歷史以此為起點。其實這些宣傳真真假假,不比阿姆斯特丹出版的凡爾賽宮廷祕聞、蘇聯解體後出版的克里姆林宮祕聞可靠多少。

在這些宣傳戰中,梁啟超是主力。康有為熱衷於當教主,做不了推銷員和煽動家。梁啟超的主要敵人是革命黨,因為他們都依靠海外華人社區的捐款,構成同生態位競爭。大清是否倒臺無法預料,這塊蛋糕才是真正重要的。他們的論戰因此絕不是純粹的抽象理論,更不是尊重歷史和事實的典範,倒是有點像不規範的競選活動,以討好華人社區捐款人為原則,同時利用信息不對稱欺騙金主。

雙方的鬥爭不限於演講和撰文,也包括利用幫會和日本浪人相互行刺,自然會結下不可告人的深仇【註11】。只有內地少年毛澤東這種天真人士,才會僅僅依據他們公開的文章,呼籲一切革新派聯合起來,讓孫總統任用康、梁組閣——當然,他長大後就不再天真了,那是另外一回事。許多中國近代史專家研究歷史的方法,跟少年毛澤東非常相似。

辛亥革命與其說是海外兩黨在互掐之餘的努力,不如說是朝廷與其士紳支持者的內訌。無論如何,民國為流亡者提供了還鄉的機會。這是梁啟超的黃金時代。民國需要模仿西方的政體,沒有人比他更內行。然而好景不長,內地的軍紳政權痛苦地發現,自己對黨派政治並不擅長,盡管擁有大部分實際力量,卻很難贏得國會多數。一小撮黨派活動家雖然只在沿海和海外有影響,卻輕易地贏得了發號施令的地位。他們用政變作為答覆,很高興地看到對方無力對抗。梁啟超沒能像國民黨一樣,爭取日本、德國和蘇聯的外援,因此沒有辦法捲土重來。他回到了輿論製造者和思想引進者的角色,他在那裡才是強者。他在臨終前看到黨軍的北伐,預感到自己設想的「新中國」必將遭到新人的蹂躪【註12】。果然,國民黨在抗戰結束前,推出了完全不同的「新中國」藍圖。蔣介石退往臺灣後,辛辣地譴責敵人的剽竊行動,卻忘了自己的概念也不是原創的。

梁啟超最深遠的遺產可能就是這套發明歷史的技術,後來所有人都以受害者自居,其實都是不同程度的受益者。只有他最初的受害者大清沒有抗議,因為大清已經沒有政治繼承人了。

註釋

【註1】一九零一年,梁啟超在〈中國史敘論〉中首次提出「中國民族」的概念,次年又在〈論中國學術思想變遷之大勢〉中提出「中華民族」的概念。

【註2】「初為據亂次小康,四土先達爰濫觴:支那印度邈以隔,埃及安息鄰相望,厥名河流時代第一紀,始脫行國成建邦。」

【註3】梁啟超〈戊戌政變記〉、康有為〈我史〉、〈戊戌奏稿〉長期被人們當作戊戌變法的第一手史料,其實裡面多有歪曲真相的敘述。

【註4】戊戌變法之初,光緒下令,允許司員士民上書言事。時任禮部主事王照上書建議皇帝與太后出洋考察,一則顯示和睦,二則開拓眼界。禮部兩位尚書和四位侍郎不同意替王照向上轉達,認為他心懷叵測。光緒知道後,把這六名堂官全部罷免,引起慈禧不滿,為戊戌政變埋下了導火線。

【註5】一四四九年,宦官王振鼓動明英宗朱祁鎮御駕親征瓦剌,全軍覆沒,英宗被俘,明朝陷入恐慌中。

【註6】一四五七年,武將石亨、宦官曹吉祥等趁景泰帝朱祁鈺病重,擁戴太上皇朱祁鎮復辟,隨後大肆清除異己,造成朝局混亂。

【註7】楊銳、劉光第、林旭、譚嗣同被任命為軍機處章京,負責分看司員士民的上書,然後奏明皇帝形成旨意,較奉旨擬旨的軍機大臣有實權。

【註8】與恭親王同為洋務派領袖,主持總理衙門多年,臨死前上疏說議會制度「勢有難行,而義可採取」。

【註9】時任總理衙門大臣兼戶部侍郎,在光緒與維新派之間充當聯絡者,並主持鐵路礦務總局。

【註10】康有為既不曾領導公車上書,也不曾領導戊戌變法,這些說法都出自他事後的作偽欺人。

【註11】一八九七年四月,在時務報館發生的一次爭吵中,康門弟子與章太炎大打出手,混亂中梁啟超挨了章一記耳光。一九零七年十月,梁啟超等在東京成立政聞社,召開成立大會時,張繼、陶成章等帶人到場搗亂,追毆梁啟超。一九二五年孫文病死,梁啟超前往祭悼,張繼等人仍欲揮拳毆之。

【註12】梁啟超在一九二五年五月五日給孩子的信中寫道:「所謂工會、農會等等,整天任意宣告人的死刑,其他沒收財產等更是家常茶飯。而在這種會中(完全拿來報私怨,他們打的是「打倒土豪劣紳」旗號,其實真的土豪劣紳,早已變做黨人了,被打者只是無告的良民)主持的人,都是社會上最惡劣分子,半年以來的兩湖、最近兩個月的江西凡是稍為安分守己的人,簡直是不容有生存之餘地。這種罪惡當然十有九是由TG主動,但TG早已成了國民黨附骨之疽——或者還可以說是國民黨的靈魂——所以國民黨也不能不跟著陷在罪惡之海了。」

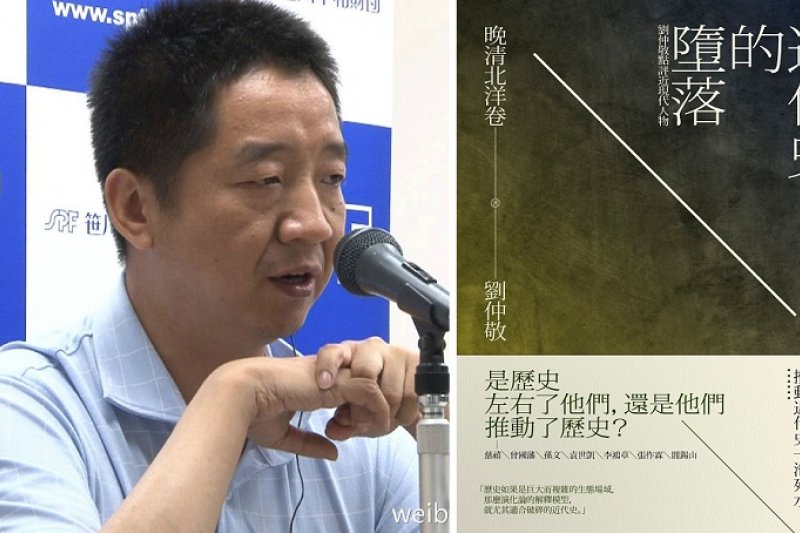

作者為歷史學者,畢業於華西醫科大學,現為武漢大學歷史學院博士候選人。著有《民國紀事本末》、《經與史:華夏世界的歷史建構》、《從華夏到中國》等書,其寫作否定主流歷史論點,頗有網路轟動效應。本文選自作者新著《近代史的墮落˙晚清北洋卷—劉仲敬點評近現代人物》(八旗文化)。