反墮胎人士提出的主張是否合理,仍有討論空間。

一紙公投提案,讓沉寂10年的子宮戰爭再次躍上新聞版面。宗教團體Shofar轉化社區聯盟,9月提出公投提案,主張台灣生育率過低,加上考量保障胎兒生命權及人工流產泛濫影響女性健康等理由,要求懷孕超過8周後,胎兒沒有健康問題、及女性並無非自主性交的狀況下,不得人工流產。

事實上,台灣已不是第一次經歷「反墮胎」之爭。從2003年開始,立法院裡就多次為了是否刪除《優生保健法》中自願人工流產選項多所拉鋸;而在立法院外,宗教團體及幾位婦產科醫師也都引用各種「醫界推估」及「統計」,稱台灣每年有50萬女性人工流產,需嚴加規範。

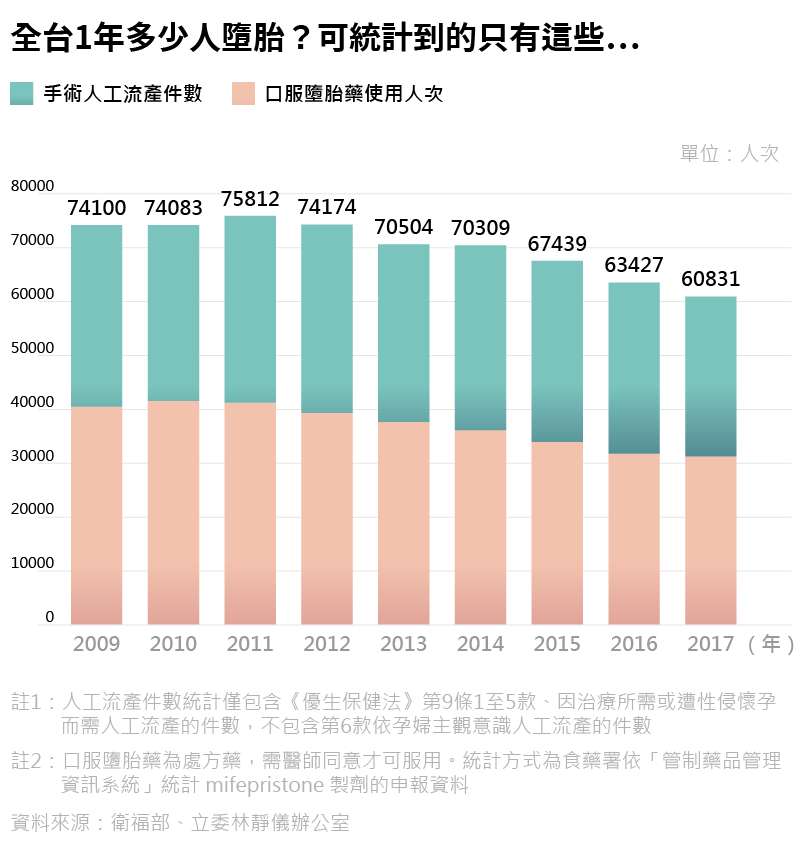

台灣一年究竟有多少女性選擇人工流產?目前官方統計中,2017年因醫療原因或遭性侵懷孕、選擇手術人工流產的女性有近3萬人;而懷孕7周以下服用的口服墮胎藥,也在3萬人上下。總計全年約6萬人次以不同方式實行人工流產,較10年前少了兩成。

然而,由於各醫院並不會向政府上報自費人工流產的統計,因此這6萬人並不包含引用《優生保健法》第9條第6款、以「懷孕或生產,將影響其心理健康或家庭生活」為理由流產的人數。

面對坊間動輒20萬、50萬的人工流產數字,台灣婦產科醫學會理事長黃閔照直言,這些推估不但沒有根據,而且都明顯過於誇大。黃閔照說,國外曾有學者研究指出,一國每年人工流產總人次不會超過同年新生兒出生人數的2分1 。換言之,每年有18至20萬新生兒的台灣,每年人工流產的女性,最多不會超過10萬人次。

一向無法凝聚共識的人工流產議題,如今藉著公投機制再次掀起波瀾。儘管公投提案以8周為門檻,但生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀強調,現實生活中根本不可能要求所有女性都在懷孕8周之內作出生或不生的決定,「宗教團隊提出的法案,跟天主教國家實施的禁墮令沒有什麼區別。」

11月在中選會所舉辦的聽證會上,Shofar轉化社區聯盟理事長彭迦智自承他反對任何形式的人工流產,並提出多個反對人工流產的理由,如應保障胎兒生存權、人工流產影響女性健康、以及禁墮胎可增加生育率等。

這些主張,真的合理嗎?

這是屬於國家安全等級的法案,若不積極正向處理,台灣將自取滅亡。我們亟需「減少墮胎率,增加生育率。」(公投提案主文)

彭迦智:「我相信墮胎他一定會影響生育率,就算他不是唯一的原因。」(2019/10聽證)

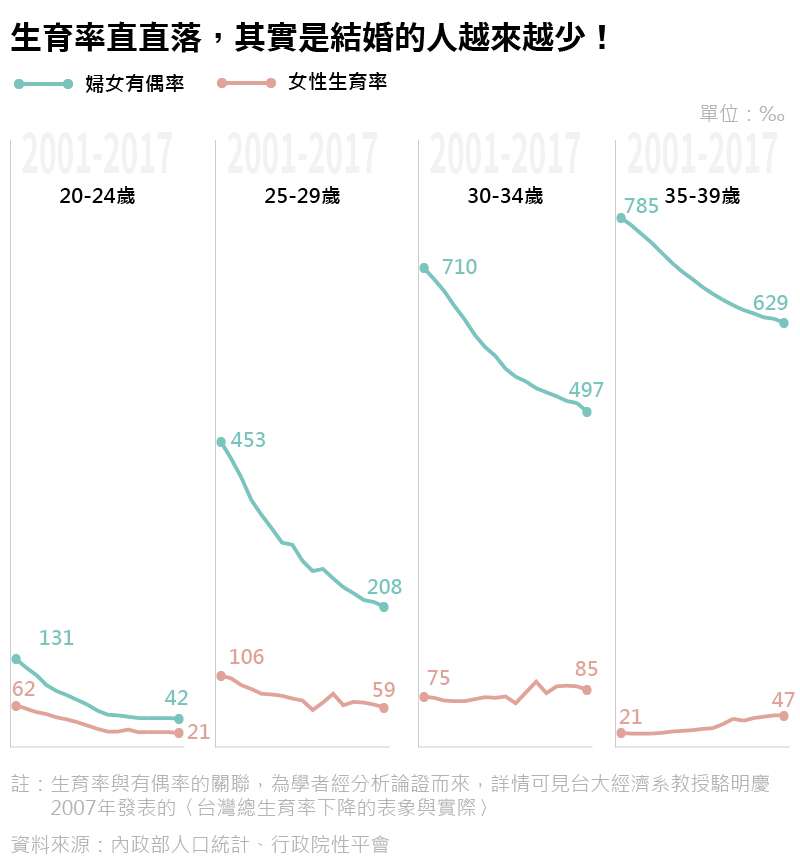

持平而言,台灣的生育率的確慘不忍賭。以統計上較嚴謹的世代生育率、也就是嚴格定義的女性完整生育周期總生育數來看,1960年出生的女性,世代生育率為2.17、意即這些女性在15至49歲間平均每個人至少生2個小孩。但1974年左右出生的女性總生育率則降至1.6個小孩。長期研究人口結構的中研院社會學研究所副研究員鄭雁馨更預估,1984年次女性的生育率,很可能只剩下1.35人。

不見的小孩,並不是被拿掉了。學者研究早已發現,生育率直直落,和女性晚婚、甚至不婚有關。鄭雁馨指出,台灣人幾乎都是結婚才會生小孩,但近年來20至40歲女性有偶率逐年下降,45至49歲仍未婚的女性更從1980年代的不到3%、到近年增至近20%,顯示女性晚婚、不婚的比例越來越高,生小孩的機率也因此越來越低。

為什麼女生越來越不想結婚?鄭雁馨分析,台灣從農業社會走向工業化,女性教育程度提高、社經地位改變,婚姻從必經之路變成選項之一。而另一邊在華人社會裡,締結婚姻關係除了代表要與對方相伴一生,對女性而言還意味著必須服膺傳統價值下的權利義務,婚後要當好妻子、好媽媽、好媳婦,有時更必須放棄自己的職涯發展。

「台灣社會的女性社經成就短時間內拉升太快,傳統觀念的改變卻跟不上,」鄭雁馨說,家庭內外的性別框架沒有鬆動,家務分工仍舊傳統,同時要求女性結婚就要生育、還要帶小孩;另一邊來自國家的支持力量又未出現,種種問題只會讓女性對婚姻及生育怯步,也就更難解決低生育率問題。

「全球經歷超低生育率的國家,沒有人是用禁止墮胎來當解方,」墮胎只是面對重男輕女偏好、與對非婚生子女偏見與汙名下的自然選擇,若前端這些社會價值沒有改變,禁止墮胎並不會讓生育率提升,反而可能衍生其他社會問題。要提高生育率,許多國家的結論,都是要由政府在財政允許的狀況下協助年輕夫妻平衡工作與家庭,例如讓有小孩的父母能有彈性工時、帶薪育嬰假、品質高收費低的公托設施等,才能有效維繫生育率不崩盤。

彭迦智:「墮胎會造成母親身體跟心理的傷害,而且也違反了行善的原則。…墮胎使女性死亡的危險性大大的增加。」(2019/10聽證)

杜玉惠:「墮胎對身體的危害大於一般孕婦,會造成很多的身體的傷害,不只子宮內膜容易感染,也可能終身不孕,或是讓子宮頸受損、細菌感染。」(2019/10聽證)

人工流產,究竟有沒有比懷孕危險?「只要是由合格醫師施行的人工流產,發生嚴重併發症、甚至死亡的風險,都遠低於生產風險,」黃閔照直言。

坊間對人工流產的印象不佳,多半來自早年所謂「子宮刮除手術」。醫生把一根鐵棒伸進女性子宮內,將胎兒刮除後取出,不僅畫面駭人,人工流產次數多了,也的確容易傷害子宮、造成沾黏。

但黃閔照強調,現在懷孕只要未滿7周,可服用RU486讓子宮收縮、使胚胎無法著床後排出,並不會造成殘留或子宮沾黏問題;而若是7周以上胚胎,則可以透過真空吸引、或人工引產方式排出母體外。

相較之下,懷孕並不見得是完全安全的一條路。黃閔照表示,台灣雖然孕產婦死亡率較國際標準低、每年約有20名女性因此過世,原因是生產過程中產婦可能會出現大出血、羊水栓塞造成中風等狀況。衛福部即統計,從2012年開始,每年因生產過程導致孕婦、胎兒重傷或死亡而向政府申請救濟的人數,多在百人上下,顯示生產也有風險。

在聽證會上,黃閔照也舉曾禁止人工流產的羅馬尼亞為例,不願繼續懷孕的女性轉向非法診所尋求流產,最終反而導致萬名孕產婦因此死亡,「(限縮至8周)讓很多婦女陷於疾病上的危險,更容讓她們在懷孕過程遭遇死亡或併發症,這些都是不值得的。」

彭迦智:「鼓勵收養制止墮胎。除了墮胎,台灣的婦女還有另外一個選擇。支持出養、尊重生命。」(2019/10聽證)

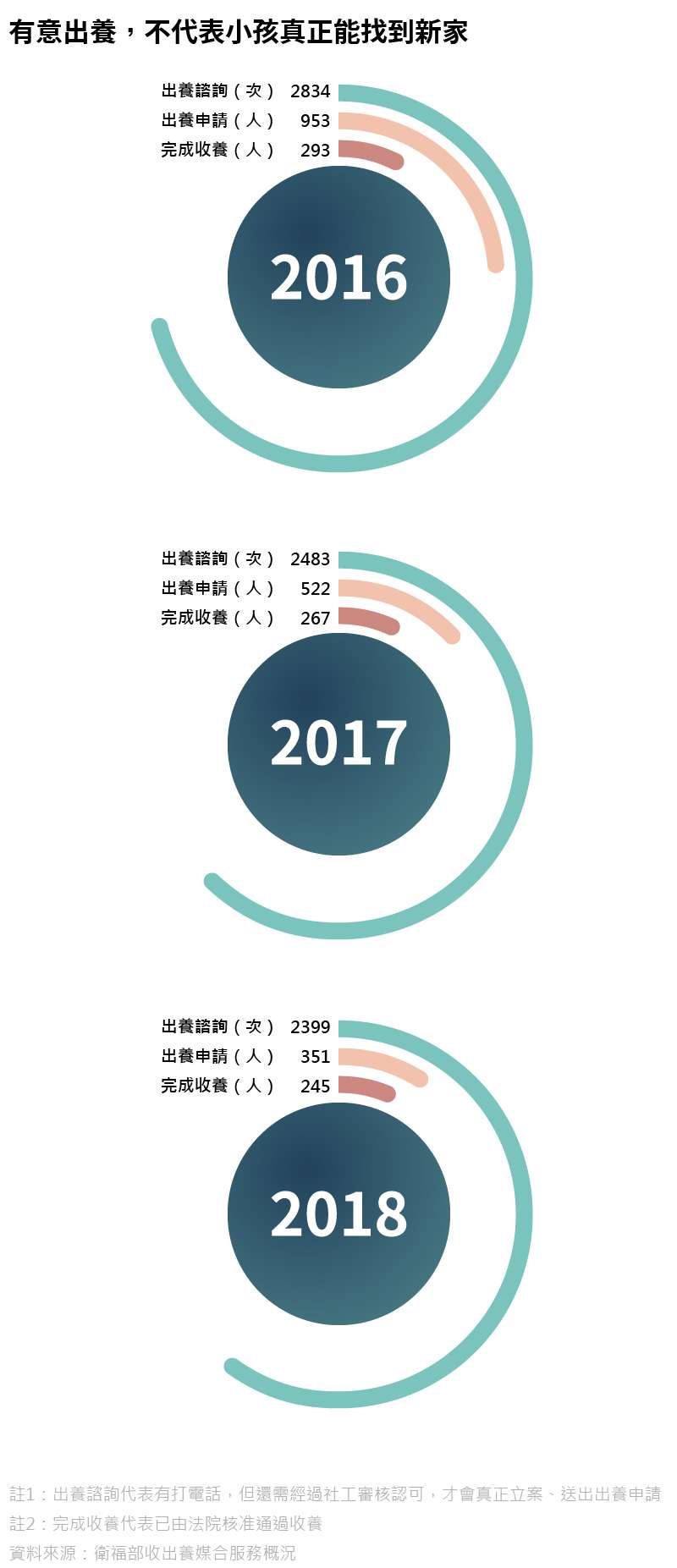

在台灣,要收養無血緣關係的小孩,必須透過像兒童福利聯盟等「有牌」社福機構中介、並由法院判定才算數。兒福聯盟收出養主任李芳玲說明,當生父母有意出養子女,需先由社工評估出養必要性,確認原生家庭確實因經濟條件不佳、無力照顧等因素無力撫養,才會進入媒合、訪視等程序。

收出養機制完備,但孩子不是想找家、就有家。包括兒盟在內的社福機構,每年總共會接到2千通以上的出養諮詢電話,顯示有超過2千個家庭有意、或需要出養小孩,但實際能找到收養者、並完成所有收出養法定程序的,卻不到300人,差距近10倍。

儘管國內不乏有意收養小孩的家庭,但仍有人的收養帶有條件。好比送養時年紀較大、出生時患有先天性疾病,或是生父母有吸毒或遺傳性疾病等的孩子,常會遲遲等不到新家庭。此外,每年也總會有1、2起收養人因無力教養而「反悔」、要把小孩「退貨」的案例。

就算找到新家,與原生家庭分離,意味著孩子得面臨自己是否值得被愛的質問。「被出養的孩子,出生就帶著傷,」李芳玲常聽到出養的孩子懷疑自己是否哪裡不好、生母才不要他;而當孩子一生的自我價值因此受影響,長大後容易在親密關係中遇到障礙,嚴重者甚至把自己的命運複製在下一代身上。

也因此,出養的複雜程度,不會比把小孩留養更輕鬆。「這種事,可以不要就不要,」李芳玲表示,從社工協助角度,在不得以情況下才會讓孩子離開原生家庭。若真要把出養當成懷孕後的養育選項,「最好可以先了解出養是怎麼回事。」

生或不生,誰來決定?

「上次(反同婚)公投後,婦團就擔心下一步是跟人工流產有關,但也覺得現在應該不會再談墮胎,」談到近期宗教團體所提出的限縮人工流產期公投,台灣女人連線常務理事林綠紅嘆口氣:「看來我們錯估台灣社會的進步。」

女性能否自主決定生育行為,常是一個國家衡量女性地位的指標。女性想不想生、跟誰生、生幾個,背後都涉及社會是否具有便利避孕手段、是否可安全人工流產、有沒有受保障的生育環境等。「生育這件事,同時是私密的性和家庭關係,又是國家議題,」林綠紅指出。

在台灣,女性懷孕後「不生」的選擇權,一直都有法律管制。《刑法》先是訂有「墮胎罪」,1985年則訂出《優生保健法》,以胎兒脫離母體存活高的24周為界線,訂出6種情境,讓醫生及當事人可依胎兒及孕婦身心狀況決定是否中止懷孕。

林綠紅說明,一般24周以上的胎兒可脫離母體存活,代表此時孕婦若選擇人工流產、將嚴重影響胎兒。這也代表,此刻的女性自主權不能無條件凌駕胎兒的生存權,24周前合法人工流產因而成為社會的最大共識。

但這樣的權衡時機,對宗教團體來說並不夠。提出限縮人工流產期限的Shofar轉化社區聯盟理事長彭迦智指出,胎兒從受精開始就是生命,雖然在母體內發展有階段性,「但生命是不可分割的。」

也因此,彭迦智所提的公投案,以胎兒有心跳的8周為界線,胎兒若大於8周,在未檢查出先天異常、或女性非因強暴懷孕的狀況下,都不可以離開媽媽的身體。「女性身體自主,與殺死嬰兒,到底是誰輕誰重?民主發展越成熟的國家,越是應該要重視生命,」彭迦智強調。

胎兒生命權與女性自主權的爭辯,在美國從1960年代就已持續至今。反對人工流產者主張捍衛生命權(pro-life)口號,強調嬰兒即使未出生、也要保障生命權;支持人工流產的自由派則提出女性選擇權(pro-choice),認為女性應有自由決定自己的身體、自由選擇是否繼續懷孕的權利。

而近期美國部分保守州政府通過全面禁止墮胎法令,也成為彭迦智口中,民主大國開始重視生命權更勝過女性選擇權的案例。

但美國、或是宗教的那把衡量尺,是否已成為台灣社會共識、需要立法成為最低道德標準?「他們把國外的拿到台灣來,沒什麼論述思想,只是宗教生命概念就提案,」前立委黃淑英2000年開始曾以婦團代表及立委多次與宗教團體論戰,看到這次的公投提案,直言「實在覺得不可思議。」

而針對宗教團體所提出的生命權和女性選擇權衡量的哉問,黃淑英答得簡潔:「生命不是只有軀體而已,還要看這個人有沒有遠景、尊嚴,或人格,」她認為,若要權衡生命,應該要把所有因素一起看,懷孕的女性也該納入考量,「所以當說尊重生命的時候,我們比較在意,你尊重的是誰的生命?」

黃淑英強調,國家力量介入保護一個生命,前提應是胎兒可以獨立存活、卻還未能為自己發聲,所以國家「幫他講一點話」。若醫學技術進步至胎兒20周就可脫離母體存活,相關先天疾病檢測也可提前,「要提前到20周(可合法人工流產),不是不能討論。」

而除了合法人工流產期之外,婦團多年來也在爭取放寬現行已婚女性要人工流產需經配偶同意的但書,以避免夫妻關係不佳時讓女性因這項條款而遭威脅。此外,針對未成年少女需法定代理人同意才可人工流產的條款,婦團也仍希望政府能提出更周全的做法,以免不願父母知道的青少女轉而尋求非法密醫。

這次公投案一公布,不少婦產科醫師及女性第一時間跳出來反對,認為限縮人工流產權,將影響胎兒及孕婦安全。但一般社會仍對人工流產帶有先入為主的觀念;「為何不避孕」、「不想生就不要做愛」等言論,仍是多數人聽到女性選擇人工流產時的第一個反應。

對婦女團體而言,缺漏的性教育,是避孕「不成功」的主因之一。黃淑英說,台灣的教育一開始就反對婚前性行為,性知識教得「不情不願」,青少年無法學到正確的避孕知識,自然難免「中鏢」,「與其用思想教育控制他們不去做,更該假設他們就會做、然後教他們怎麼預防(懷孕)。」

此外,台灣社會較歐美國家保守,多數父母都無法接受青少年隨身攜帶保險套;坊間更常有女性長期服用避孕藥可能增加乳癌風險、甚至不孕的謠言,影響女性規則服用避孕藥的意願,種種原因都導致避孕「做的比說的難」。

而即使懂得避孕,也很難百分之百避免。台灣婦產科醫學會理事長黃閔照指出,臨床研究證實,全程正確使用保險套的避孕效果大約只有89%,女性口服避孕藥避孕效果較佳,但也有只有97~99%。換言之,目前並沒有一種避孕方式可確保百分之百避孕。

對女性為何要人工流產的質疑,也反映人工流產的社會觀感仍相當負面。「人工流產這件事,和性有關,又被冠有殺生意味,污名很多,」參與女權運動超過20年黃淑英也觀察,有人工流產經歷的女性,仍不太願意公開談論,也不見得會積極在公開領域支持這項權利。

「但我不會擔心這件事,」黃淑英說,現代年輕人活在自由、民主社會,思想比過去更開放,不會以既有的眼光看待做出不同生育選擇的人。未來這些年輕人長大,將更願意表達立場、帶動更多宗教觀點外的討論。

番外篇:「我希望我幫的是那個女生、也是那個沒有被生下來的孩子」

民進黨不分區立委林靜儀在當立委前是一名婦產科醫師,去年也曾出書分享行醫經驗。林靜儀說,女性墮胎涉及道德問題,每個人心中都有不同的尺,當年在產科內不少醫師不想背負道德枷鎖、只有不到一半的人願意做人工流產手術,「聽到要流產,他們就叫人家去找隔壁林醫師。」

願意動手,但不代表不會覺得痛。林靜儀回憶,自己曾處理過周數較大的胎兒異常人工流產個案,胎兒在媽媽肚子裡已經會呼吸、會哭,必須先隔著媽媽肚子打針、讓胎兒心跳停止。取出胎兒後,她還得檢查外觀、取下部分皮膚去做色體檢查,過程考驗人性。「我都默默跟他說,你這一世很快結束,之後再變成一個漂亮的孩子出來,請好好離開。」

除了做遺傳諮詢,林靜儀的產科行醫人生,還常需對抗各種刻板印象。當時每年都有媒體來請林靜儀評論9月墮胎潮,隱射未成年男女暑假浮濫發生性行為,她氣不過,把科內所有RU486門診醫囑調出,發現用藥高峰其實是3月,且服藥的多是30歲以上的有偶婦女。她笑說,這明顯是農曆年先生回家閒閒沒事、「弄出人命」,太太只好去墮胎。

在婦產科內開青少女門診的她,也有機會接觸小媽媽。她觀察,小女生進到婦產科,大部分都不知道避孕、更不知道懷孕生小孩代表什麼,只想知道男友會不會想留小孩,「你問他有什麼想法?他答不出來,腦子都空的,」林靜儀嘆口氣:「我們真的很少跟女生討論性交、避孕,甚至是懷孕。」

當學校不教、社會不談,許多媽媽們在沒想清楚代價的狀況下決定生小孩,最終這些不被期待、甚至祝福的生命,在人世間往往過的更坎坷。2005年邱小妹人球事件後,林靜儀說自己常在想,如果邱小妹在還是2公分小肉塊時就消失在世界上,就不用出來受苦,「我幫女生墮胎的時候,我希望我幫的是那個女生、也是那個沒有被生下來的孩子,因為這樣他就不用被生出來、然後遭遇悲慘的人生。」

如果不能給孩子滿滿的愛與陪伴,是否一定要讓孩子來到世界上呢?

「說完全不介意是騙人的,但我不後悔。若不能給孩子健全的成長環境、卻勉強生下他,才是最大的殘忍!」職業婦女小菲(化名)聊起曾接受人工流產的過程與心路歷程時坦言,以自己跟先生的經濟條件,若要硬著頭皮生下第3個孩子,似乎也不是不行;但她強調,父母對孩子的責任是一輩子的事,等到生下來才後悔,對大人小孩都不公平。

今年35歲的小菲,擁有高學歷及穩定的工作,雖然結婚了、也在計畫中先後生下2個寶貝,但做為女人,她從未放棄追求經濟獨立以及自我實現。儘管育兒、工作忙得蠟燭兩頭燒,結婚至今也從未想過要放棄工作、回家給老公養。

小菲的避孕方式是吃避孕藥,但因為實在太忙了,偶爾難免會忘了吃,讓她又一次懷孕。「也是啦,常在河邊走哪有不濕鞋…,加上我生理期向來不準。那時醫師告訴我有小孩的時候,已經整整12周了。」

小菲說,接下來一個禮拜,自己幾乎夜夜輾轉難眠。而當她看著2個孩子天使般的睡臉時,她更禁不住會想,那個正在她子宮內孕育的小小胚胎,生下來一定也會同樣可愛。

但畢竟已經是2個小孩的媽,小菲太清楚要把一個孩子健康快樂地養大,要花多少的時間與心力。小菲與先生都認為,小孩是父母一輩子的責任與牽絆,自己要負的責任不只是養不養得起,更是能否給孩子滿滿的愛與陪伴。如果結論是不能、或實在非常困難,不如不生。

有沒有可能把孩子生下來,然後交給渴望孩子卻有生育困難的夫妻領養?「不要開玩笑了,小孩又不是小貓小狗,更何況我跟老公又不是不在了,怎能接受與我們的骨肉生別離,且終其一生都無法相互聯繫!?」

小菲最後送走了腹中的小胚胎。當然,回想整個手術過程,小菲的生理或心理都不好受,所以,有了這次教訓後,她也幾乎不太會忘記吃避孕藥了。

小菲坦承,因為是與另一半經過深思熟慮所作的決定,她並不後悔,若非宗教團體發起公投的話題浮上檯面,她也不常刻意想起自己曾經接受過人工流產這件事。

將合法人工流產限縮至8周內,讓在12周選擇拿掉孩子的她相當有感。「我覺得就算是這樣,我跟老公還是不會勉強把孩子生下來。我們的做法應該會是湊一筆錢,然後到法律允許的國家接受人工流產,」小菲非常肯定地說。

儘管如今自己的生活不見得會受到這項提案影響,但小菲說,這個議題最令她無法容忍的是,要不要、該不該生孩子,理應取決於當事人的價值觀與抉擇,尤其對於一個成年女性來說,唯一有權利表達意見的應該也只有孩子的爸。

「我不會干涉別人因為信仰或其他任何理由要生3個或生8個,以及孩子生下來是要自己養、還是要送給別人養;同樣的,我也不能接受別人對著我的子宮指手畫腳、說三道四,遑論還要替我扣上『殺嬰』的黑帽子!」小菲堅決的說。

面對生與不生的問題,「用自己的想像要求別人是容易的,但理解別人的生活、理解每個選擇背後都有複雜原因,是困難的。」

「用自己的想像要求別人是容易的,但理解別人的生活、理解每個選擇背後都有複雜原因,是困難的。」

女性常面臨選擇:選擇東西怎麼買最划算;選擇要不要結婚;選擇婚後要不要繼續工作;選擇要不要懷孕;選擇要不要生下小孩。

Y(化名)算得上精於選擇。讀博士時驗出懷孕,隔天她就掛了婦產科門診、服下RU486。第二次胎兒周數更大一些時才發現又意外懷孕,即便當時的男友說很想要小孩,她仍毅然決然選擇再一次人工流產。兩次中止懷孕帶來創傷,但都是她自己的決定,至今也沒有任何後悔或遺憾。

比起有些人是因為資源太豐富而必須有所取捨,Y的果斷選擇,是來自非A則B的現實考量。

首先,生小孩的本質,在生理上就要求女性必須付出更多。Y直言,女性要生小孩,得先經歷10月懷胎過程,孩子出生後到離乳前,也多得長時間和媽媽在一起,讓媽媽的生活、甚至生命都將產生巨大轉變。有人把這理解為女性的天職,「也是沒有到這樣,」Y嘆了口氣。

生理之外,Y的成長背景也讓她無法想像一個公平育兒的伴侶關係。在崇尚家庭價值的基督教家庭長大,Y從小看著媽媽為家中大小事忙碌,爸爸回家就是吃飯,只有在小孩需要「管教」時才會出聲。而擔任教職的媽媽,為了帶著小孩和爸爸住在一起,自願降級調轉,Y問媽媽會不會覺得可惜,媽媽說,爸爸和家庭是他最大的成就,「聽了就覺得好可怕。」

而Y是一個對自我實現有很高期待、脾氣也強的人。她因故沒有拿到國外的學位,回台後覺得不能讓台灣學界看不起他,因此接下各式助教工作及課程,根本沒有空間考慮要不要有一個小孩。此外,當時台灣的女教授們不是沒結婚、就是沒小孩,「沒有一個你可以實現自我、又可以有小孩的範例,」Y苦笑。也因此,生小孩從來不在她的人生規劃裡。

學社會學的Y分析,在公共資源稀缺的狀況下,一對配偶組成的家庭,勢必要求父母一方多犧牲、才能養育子女,「不生的人覺得小孩會造成人生『中斷』或『干擾』,用詞都很負面,但為什麼沒人思考,我們要求一個人得付出這麼多、才能做到這件事?」

幾年後,Y和男友分手,陷入重度憂鬱,覺得世間沒有任何事可信,渴望一段不變的關係。此時Y發現懷孕,覺得孩子是當時自己唯一能活在世上的理由,母親與孩子的關係連結不會說斷就斷,遂決定生下小孩,當個單親媽媽。

Y在女兒出生前存了一大筆錢,讓她到孩子5歲前都不需要工作。但錢之外,育兒這件事還有太多無法事先準備的地方。

好比原本需要自我空間的Y,必須接受孩子強烈的依附關係,卻又不能將自己對生命的寄託灌注在孩子身上;而原先以為不會變動的關係,也隨女兒不斷長大而轉變。「我真的是錯誤示範,沒有一段關係是會完全不變的。你很會當1歲小孩的媽,不代表會當9歲小孩的媽,」Y坦言,孩子時時刻刻都在改變,為人母就是一起跳雙人舞的搭擋,必須跟著改變,「不變只會讓你很寂寞。」

Y把自己的生命經歷、和在單親育兒過程中的詰問與思考寫在臉書上,吸引不少人追蹤;在工作之餘她也會投書、演講,談性別教育和女性賦權的重要。她不畏懼和基督徒爸爸溝通為何不該反同婚,也不避諱談自己的家庭、性教育、及與女兒的互動,但唯有人工流產這件事,Y至今還無法坦然公開分享。

「這件事,污名還是太重,」Y坦言,很多人難以理解有穩定關係、又養得起小孩的女性為何人工流產,但懷孕及之後養育小孩帶來的重大身心及關係變化,都要她自己面對、解決,「我連『生下來、你要幫我養嗎?』這句話都不想回。」

Y說,社會上很多人認為女性拿掉小孩是不負責任,但生下小孩是對生命許一輩子的承諾,在無法為後面的未知負責時選擇中止,才是為自己的決定負責,「本質上很痛苦、也很明確。」而責問女生為何不避孕,更是迴避了教育過程中的性教育缺漏問題,也突顯「出事」第一個先怪女生的荒誕。

訪談間,Y的女兒對眼前的烤魚皺起眉頭,說魚太油、不想吃。Y解釋了這個季節魚肉油脂含量多的原因,也說明現在不吃、回家就沒東西吃的現實,女兒仍拒絕吃魚,Y便冷靜的將魚肉拿走,把自己那份白飯遞給女兒。

吃完魚,Y說,她認為沒必要和那些反對人工流產的人爭論:「不是覺得這些指責是有道理的,而是輕易做出指責的人,沒有試圖看到世界的複雜,以及許多人都是艱難地活在這個世界上。」

陽陽說,「流產曾經是我最隱秘、最不想讓別人知道的事。」當事人衣服經變色處理。(簡必丞攝)

陽陽(化名)發現與失去第一個孩子,場景都發生在旅館。

驗出懷孕那天,陽陽和男友到台中玩、準備隔日參加高中同學會。在旅館看到驗孕棒上出現兩條線後,兩人沒心情和同學敘舊,趕緊回家。

陽陽當時大四,正迎來學生生涯結束最意氣風發的時刻。學校裡論壇、活動、考試、畢展接連而來;系上畢業生就業前景也正好,想做的工作正大舉徵人。知道懷孕時,她很快就想好:「想做的事情還很多,這個時候還不能有小孩,」但她和男友約定,無緣的孩子是給自己的警惕,「要更努力完成那些自己想做的事。」

儘管如此,當隔著超音波聽到心跳聲,她還是掉了眼淚,擔心是不是做錯決定。「其實沒有人是準備好的,我也一直問自己,什麼狀況才叫做是準備好當媽媽?」陽陽說,自己不是容易後悔的人,但這件事的確在心裡留下疙瘩:「我一直說還有很多事想做,但會不會很多事只是一念之間?」

自我反覆質疑很少能得出解答,但陽陽身邊沒有朋友有類似經驗,她也不敢跟管教嚴格的爸媽說。而當她與醫師、護士說到自己想拿掉小孩,診間內所有人立刻轉過頭來看她,好像她說了什麼不可饒恕的話。

跨年夜,拳頭大的胚胎經過真空管吸引離開了陽陽的身體,醫生沒有特別和她說明什麼,只是將一桶血紅色的水倒入水槽。陽陽心情複雜,開心也不是,鬆了口氣也不是,只能專心想著,做了這個決定、就要走下去。

手術結束時已接近半夜,沒有公車回學校,陽陽和男友投宿一間青年旅舍,分睡8人房裡的2張床位。凌晨她獨自在廁所換藥,經歷一番劇烈的拉扯疼痛,才讓沾滿血的粗紗布離開她的陰道。陽陽說當時她差點昏厥,也才有了已經有東西離開自己身體的實感,「我看到(紗布)才知道我做了這樣的事情。」

那天之後,陽陽表面上若無其事的回到學校,但流產帶來的併發症仍困擾著她。住在大學宿舍裡,陽陽沒錢、也不知道怎麼坐月子,最後只能向室友要人家吃不完的青菜來吃,不無小補。她也變得很容易累、常常沒力氣,身體各處發炎。

「流產曾經是我最隱秘、最不想讓別人知道的事,我不敢跟任何人講,」一開始和親近的朋友談到這件事,朋友問她為什麼沒想清楚、怎麼沒有做安全措施,各式提問,逼她必須再次回想那個在青旅度過的晚上,「真的要有人站在你的立場想,很難。」

在好不容易要重拾課業的時候,陽陽發現自己又懷孕了,這次她決定要生下孩子,一方面是不想再經歷先前的疼痛與心理折磨,一方面也是當時的醫生認可這個決定。

陽陽的經歷,在宗教人士看來或許是一個鼓勵不要墮胎的「好故事」,但對她而言事情並不是這樣。

「懷孕、養小孩真的很辛苦,」陽陽說,決定要生下小孩後,她進入另一個和社會不友善對抗的「戰場」:配戴好孕胸章坐上捷運博愛座,卻仍被人要求讓座;找房子得打超過30通電話、才能找到一個接受帶著孩子、又可以報稅的房東;因為堅決不跟家裡拿錢,陽陽和男友直到生產後都還在想辦法籌住院費…。

而來自公部門的協助更是稀缺。衛福部為小媽媽推出青少年親善門診,網站上雖然載明「這裡的醫師會跟你充分溝通,…提供你充分的資訊來決定是要墮胎或是繼續懷孕。當你獨自做決定時,醫師也會協助你…。」但當陽陽打電話到診所,對方卻反問她怎麼知道這裡的號碼、為何要打來?

「社會有足夠的福利和環境陪伴新手媽媽跟爸爸了嗎?小孩留下來,會不會反而更痛苦?」第二個小孩已經快2歲,初嘗育兒現實的陽陽,有了比前一次懷孕更全面的考量:「媽媽有權決定要給小孩怎麼樣的生活,能力、經濟各方面,都要考慮,如果真的不想留、小孩還是出生,會擔心小孩是不是能在合適的環境長大?」

「他們(宗教團體)說年輕媽媽沒想清楚才墮胎,但事實上女生可能只是不知道後面會發生什麼事,」陽陽聽到要限縮人工流產權利就搖搖手:「重點是讓她們想清楚、知道會遇到什麼狀況再去做,做了決定之後就好好面對。」

清楚要為自己決定負責的陽陽,生完小孩就和已是先生的另一半一起搬出家裡、自己租房;小孩也都全由自己照顧,不丟給爸媽帶。表面上,3人已放下過去開始新生活,但陽陽其實還是固定攜帶著與第一個孩子連結的記憶。

懷第一胎時,朋友帶陽陽去關渡自然公園散心,在禮品店裡看到一只青蛙玩偶,直直盯著她、像是要跟著走。於是陽陽如今無論去哪都帶著這只青蛙,感覺孩子好像也一直跟著他們,一起度過那個跨年夜後的每個日子。

「我想跟他說,對不起,沒讓他來到這個世界,」陽陽指著掛在背包上的青蛙:「看著他,會提醒我們不要再因為他離開而的難過,要讓他的離開有價值。」

女性身體自主權與胎兒高品質生存權,從來就應該是一體的。示意圖。(資料照,取自林口衛生所網站)

宗教團體提出台版心跳法案且訴求公投修法,再度掀起何謂合法墮胎以及墮胎是否等同扼殺生命的論戰?但很多人似乎忘了,他們在討論的子宮並不是他們的子宮!法律可以為合法人工流產設定一條底線,卻永遠無法代替每個女人去過她們的人生。

相信不會有哪個女人天生喜歡墮胎,現在大家放在檯面上討論的那個「小東西」,無論稱之為胚胎、胎兒,或者是人,其生命的發源地都是媽媽的子宮;論起接受人工流產的心路歷程,以及躺上手術台的五味雜陳,都不會有第二個人比媽媽更有感觸。

明琪(化名)在生病服藥的過程中意外懷孕,在順其自然的情況下迎接「二寶」是她跟老公最渴望的事。但婦產科醫師卻告知,由於明琪正在長期服用的慢性病藥物屬於《藥典》文獻記載之高致畸胎性藥,基於優生理由,強烈建議她中止妊娠,且最好的方式就是趁還來得及,也就是胚胎未滿7周前,就能在醫師的監護下服用RU486,以減少人工流產手術過程中出現子宮沾黏或流產不完全併發症的機會。

「我當下第一個反應就是問醫師,如果我咬著牙立刻停藥,是否還有機會保住這個孩子?」明琪跟老公都喜歡孩子,經濟能力又沒有問題,更何況當下也沒有任可證據證明腹中的胚胎一定不健康。

然而有時候,懂得放手才是真愛的表現。明琪最終決定遵從醫囑中止妊娠,主要是因為醫師強調,關鍵是胚胎形成時她還在用藥,且不同藥物的代謝時間長短差異極大。換言之,即使接下來9個月的妊娠過程中,明琪都願意為了腹中胎兒賭上自己的性命,孩子還是有一定的機率出現畸形,而這樣的賭注對媽媽及孩子都不公平。

當然,明琪的故事只是千萬篇女人「懷孕日記」中的一章,不同女性在不同人生故事的不同時間點中,對於生或不生這件事,考量點往往也都不同。但可以確定的是,即使是深思熟慮後的自主決定,當一個女人吞下RU486藥丸、穿著手術衣躺上手術台,多少還是會有些害怕、掙扎、不捨甚至罪惡感,內心恐怕也免不了會有一段獨白:「孩子,若不是因為……,媽媽一定會留下你。」

在繁衍生命這件事上,就因子宮長在女人身上,女人天生註定就要比男人承受更多。然而相較於懷孕、生產、哺乳等生物學上的宿命,更令人難以忍受的是 ,總有人假公眾利益之名,在選擇中止妊娠的女性身上加諸種種污名,「一個女人懷孕了卻因不想受牽絆,就找各種理由不生下孩子,只想爽爽過人生,實在有夠自私。」、「身為一個準媽媽竟手刃骨肉,根本就是殺嬰劊子手。」這些莫名且慘忍的指控,就如同灑在傷口上的鹽,令失去骨血的女人更加痛徹心肺。

墮胎是否是罪惡的,合法人工流產的法律門檻該怎麼訂?緣於宗教信仰、個人價值觀的不同,真理未必愈辯愈明,或許,也不需要標準答案。至於民主國家的法律,則本該訂在道德的底線上,唯有如此,實務上不致流於陷人入罪,也才能真正發揮維護社會秩序的功能。

但若法律修訂時引入個人或少數群體的特定價值觀,甚或多數人企圖透過公投等看似民主的管道,以所謂的多數決企圖影響、箝制其他少數人的人生,如此不但荒謬至極,更是一種實質暴力。

我們從來不鼓勵、美化或吹捧墮胎行為,也絕對支持健康避孕,但無論如何,還是要正視沒有百分之百的避孕方式,以及懷孕這件事本身未必全然美好的事實;包括未成年、性侵、亂倫懷孕,胚胎有嚴重基因缺損或遺傳疾病,或媽媽的身心狀況暫時還不適合育兒等,都會衍生人工流產之需要與必要。

女性身體自主權與胎兒高品質生存權,從來就應該是一體的。若胚胎或胎兒能為自己發聲,想必也無法接受媽媽只是為生而生,卻對他的幸福毫無信心與準備吧!