冷戰如火如荼時,我還在在倫敦政經學院讀書。我告訴導師,我和同學正在計劃乘火車前往蘇聯及周邊地區旅行。

導師說:「也許你可以去基輔看望一個人。」(烏克蘭當時是蘇聯加盟共和國之一)

導師是堅定的反蘇共派,曾幫助異見人士,特別是那些被錯誤地判為精神病的人,當時的烏克蘭精神科醫生格拉斯曼(Semyon Gluzman)曾經撰文揭露這種做法。

導師希望我去看望的就是格拉斯曼。他告訴我:「格拉斯曼被流放到西伯利亞,剛放回來。你去看看,轉告他,人們並沒有忘記他。」

導師遞給我厚厚一摞文件,詳細記述了支持格拉斯曼的各項活動。他說:「不要把這些帶到鐵幕後,最好記下來。」

從倫敦坐火車出發,一路上我就在看這些資料。到了維也納,轉車需要等候30分鐘,我利用這個機會把材料扔到站台上一個垃圾桶裡。我出去閒逛了一會兒,回來凖備上車,一看垃圾桶,資料不見了!

我心裡有些不安,但只能繼續趕路。到了基輔一看,所有的公寓樓長的都一模一樣!我們只能一次又一次地問路,每一次都擔心對方是不是會叫警察。不過最後,我們總算找到了格拉斯曼。

他看上去很慘,絶食,餓到雙頰癟陷,髮型?還是被監禁期間剔的光頭。我們轉達了導師問候和鼓勵的口信,然後就離開了。

後來這些年,我也曾偶爾想起,後來格拉斯曼到底怎麼樣了呢?現在我知道了。

不久前我在基輔做節目,錄完音後,嘉賓中有一位國會議員問我來沒來過烏克蘭。我回答說,35年前來過。她問我為了什麼事來?我說,那時我是學生,來看一位異議人士。

她說,「哦,懂了。對方叫什麼名字?」

我回答:「塞米恩.格拉斯曼。」

她驚呼:「啊!那人很棒!」

「你認識他?」「當然,他很著名!」她一邊說話、一邊滑手機查看通迅錄。

再後來,你猜到了。我給格拉斯曼打通電話,「你不認識我,但是我們35年前見過面,我剛剛拿到你的電話,我現在在基輔。」

他說:「你想見我。我也想見你。」

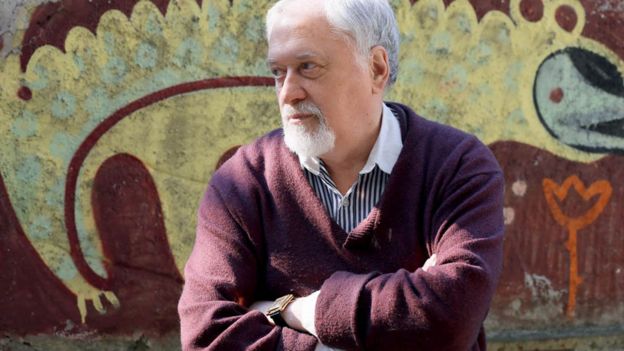

轉天早晨,一位面頰胖了許多的格拉斯曼來到我旅館大廳。我們坐在窗旁,外面地面上結著冰,空中飄著雪花。他向我講述了他坐監獄、流放的那段時間,也講了1971年著名異見者薩哈羅夫(Andrei Sakharov)曾經來基輔看望他的經歷。「我們在火車站說話,身旁圍著10個KGB(蘇聯特務機關)的人,都在假裝看報紙!我那時挺害怕。」他邊說著話,笑了起來。

我問,「你還記得起我們在你家公寓見面嗎?」

他說:「不記得了。」好像是感覺到我的失望,他接著說,"見過的人太多了。其中90%可能是美國猶太教會派來的。他們以為我是refusenik。」「refusenik」這個詞特指申請前往以色列但被拒絶的蘇聯猶太人。

他接著說,"但那是誤解。我不是被拒絶的猶太人。一次從紐奧良來了個人。我說:「是,我是猶太人,但是我坐的是政治犯監獄。我要留在烏克蘭。過了大約15分鐘,對方才總算搞明白了我的立場。」

他說:「我其實可以離開。一次一位蘇聯官員告訴我,英國的查爾斯王子曾提到你的案子,你成了我們的大難題。我對他說,『不對,你才是我的大難題』。官員說,『填好這些表,也許你能離開、去以色列吧。』我回答說,『不,該走的是你!』」

立場經常被外國訪客誤解令格拉斯曼很煩,最後他起草了一封信,告誡外面不要派人來看他了。

格拉斯曼接著說,「戈巴契夫釋放政治犯時,西方有些活動人士懵了:放出來的異見者和他們想像的不一樣。並不是所有的人都能成了曼德拉。一位荷蘭女子曾經給一名異見人士寫信,邀請他到自己家。但是,這人來了沒幾小時,荷蘭女人就發現,他其實是法西斯!」

那麼,現在呢?

格拉斯曼回答說,「我可以批評總統而且不受懲罰。我心中有希望。坐牢期間我注意到,前蘇聯關押的犯人中大約30%是烏克蘭人。為什麼?我不知道。」

「許多是民族主義分子,對人權根本不感興趣。不過儘管如此,烏克蘭人並不都是奴隸。這點也該記得。」