我承認,我是詩人,而且多年前(那時我是《西藏文學》的編輯),我一度自閉在詩歌的「象牙塔」裡,執著於個人的感覺、個人的意象、個人的語言,自認為詩人或者藝術家高於一切,或者說是超越一切。但是,正如我在散文集《西藏筆記》(二○○三年在中國出版,卻被當局認為有「嚴重的政治錯誤」而成禁書)中所寫:「……可是我身為藏人中的一分子,西藏龐大而苦難的身影像一塊石頭壓迫著我的脊樑,『光榮』和『無為』,我只能選擇一樣,非此即彼!」 而我所認為的「光榮」,不只是詩人的「光榮」,更是良知者的「光榮」。

良知者是需要正視現實與歷史的,現實和歷史卻是非常冷酷的。身為詩人,在西藏時時刻刻感受到的是與現實和歷史之間的緊張。最終這種緊張粉碎了將我包裹的「象牙塔」,使我的詩開始觸及現實與歷史,並有了一種敘事的風格。二○○四年的秋天,我寫下長詩〈西藏的祕密〉,這是獻給現實中承受苦難的家園與族人的詩,也是寫給現實中「沉默的大多數」包括我自己的詩。其中寫到:

我素來噤聲,因為我幾乎什麼都不知道。

我一生下來就在解放軍的號聲中成長,

適合做共產主義的接班人。

紅旗下的蛋,卻突然被擊破。

人到中年,遲來的憤怒幾欲衝出喉嚨。

紛飛的淚水只為比我年輕卻蒙難的同胞難以止住。

……

但我依然緘默,這是我早已習慣的方式。

理由只有一個,因為我很害怕。

憑什麼呢?有誰說得清楚?

其實人人都這樣,我理解。

有人說:『藏人的恐懼用手就可以感觸到。』

但我想說,真正的恐懼早已融入空氣之中。

……

那麼書寫吧,只是為了牢記,這可憐巴巴的道德優越感,

我當然不配,只能轉化為一個人偶爾流露的隱私。

遠離家鄉,身陷永遠陌生的外族人當中,

懷著輕微的尷尬,安全地、低聲地說:

細細想來,他們與我怎會沒有關係?!

而我只能用這首詩,表達我微薄的敬意,疏遠的關懷。

有時候我思忖,是不是關於我是詩人,而且是那種「沉溺於唯美主義的詩人」的說法,隱含著對我所講述的西藏故事予以「否認」的意思?即是在暗示,詩人或做為詩人的唯色,總是分不清現實和想像,所以故事中更多的是情緒或臆想,不足為憑。

這可能是我講述的並不是那種或者被神祕化、或者被妖魔化的西藏故事,而那樣的西藏故事屢見不鮮,且被各種立場、各有選擇地樂於常見。尤其是中國的諸多西藏研究者,一味地批評西方對西藏有「香格里拉情結」、「香格里拉迷思」,卻根本不對自己所在的國度、社會、體制素來將西藏妖魔化的傳統批評半句,更不去反思為什麼在今天西藏的大地上,無數走上街頭、縱馬草原的抗議者,接二連三地將自己化作沖天火焰的自焚者,幾乎都是在「解放」以後出生的藏人。

真的很抱歉,我並不是非要講述讓人感覺不自在的西藏故事。但當年,在我離開了詩歌的「象牙塔」之後,我便堅持這樣的寫作理念—寫作即遊歷;寫作即祈禱;寫作即見證。儘管我很希望有一天,給讀者描述的是我雪域高原在自由的陽光下煥發的極致之美。(—本文為日文版《西藏的祕密》出版時致日本讀者的信)

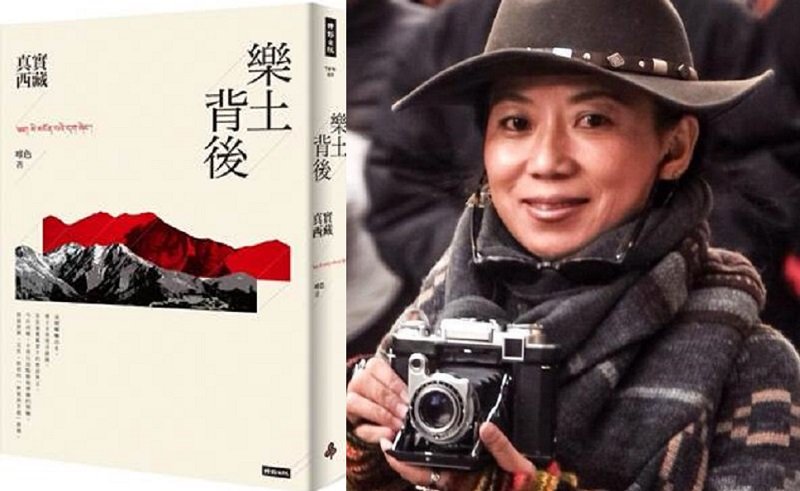

編按:唯色,女性,藏人,1966年出生於文革中的拉薩,曾擔任《西藏文學》編輯,2003年,因散文集《西藏筆記》(繁體版《名為西藏的詩》,大塊文化出版)的批判言論,被限制出境,書亦遭查禁。

西方學者認為唯色是「中國知識分子中,運用現代傳媒表達觀點的第一位藏人」。繁體版著作包括《殺劫》、《西藏記憶》、《看不見的西藏》、《聽說西藏》(皆為大塊文化出版)等。

曾獲國際婦女傳媒基金會二○一○年度新聞勇氣獎、二○一二年德國之聲博客大賽「記者無疆界」公眾獎、美國國務院二○一三年度「國際婦女勇氣獎」等諸多獎項。

*本文選自作者新著《樂土背後:真實西藏》(時報出版)。