老母親的銀白瀏海梳理得相當整齊,在天花板電扇的吹拂下輕輕顫動。她在藍色塑膠鋪地布上用手描繪著S形圖案,塑膠布邊緣破損處只用褐色封箱膠帶簡單地修補起來。她自己生了八個小孩,其中三個已不在人世。她現年六十七,蘇妮則是四十來歲年紀。

蘇妮向所有人強調,現在我的生活就是在這裡跟著我媽媽。我唯一的靠山就是我媽媽。她總是告訴我,蘇妮,妳要堅強,因為有我在這裡,我永遠不會拋棄妳。

老母親咧嘴露出缺損的牙齒,一邊溫柔地笑著,一邊凝神注視喝醉酒的女兒。

每隔片刻,蘇妮會做出「拜」(wai)的手勢,泰國人習慣用這種雙手合十的彎身動作打招呼,以表達感謝或敬意;然後,她會說聲尾音如歌唱般拉長的「kap kum kah—謝謝」,有時是對我說,有時則對她母親。

她在一家華人經營的非法清潔公司工作,公司從不讓她休假。她的老闆「心腸很壞」,一想起那個人,她的聲音在狂熱的崇母情結加持下益發尖銳;她花了很長的時間張牙舞爪地譴責那人,直到那股怒氣讓她筋疲力盡,隨後她又拉起襯衫擤鼻涕。

母親會溫和地制止她做出一些特別極端的動作,有時她會叫她別說不禮貌的話。

既然妳不快樂,那妳要不要去當尼姑?通譯問道。

不,我不想當尼姑。給我你的電話號碼,她對我說。老母親神情悽慘地碰了碰她的膝蓋;但蘇妮不理會這個警告,忽然間她開始傾身向前,對我懇求,她一邊比手畫腳,一邊用手把頭髮順回去。我那通譯基本上喜歡所有人,也樂於幫大家的忙,就算對恐怖分子也不例外,可是她卻怎麼樣也擠不出一絲對蘇妮的敬意。蘇妮一直顧著說:我女兒很好,我媽媽很好。我是個酒鬼。

妳喜歡喝什麼酒?湄公河牌?

這是一種本地產的威士忌。

假如妳可以擁有任何一種東西,妳希望那是什麼?

蘇妮把兩個拳頭緊握在胸口,淚眼汪汪地說:錢!大約要一萬泰銖給最小的女兒上學。我女兒很乖。我自己的生活現在已經無所謂了。

一隻蚊子在叮我的手臂。

蘇妮假定我是個基督教傳教士。除了這個原因,一個高加索種男人為什麼會同意進到這屋子裡來?畢竟她已經一把年紀,再怎麼看也不可能性感嫵媚,對吧?但如果不是這樣,那為什麼我不把電話號碼給她?她用調皮——可能是挑釁——的表情盯著我,大聲叫道:耶穌說,我可以為人類而死。我也可以——為我女兒而死。

這句話可能真的會把基督教傳教士給惹毛。老母親一聽,又露出悽慘神情,拍了女兒膝蓋一下。蘇妮一如既往地無視母親的責備,放大音量繼續說:我不幫別人做任何事,只幫我小孩做。耶穌為什麼幫世界各地的人做事?為什麼不幫我女兒?

她母親又拍了一下她的膝蓋。

妳覺得自己窮嗎?我問。

窮啊……

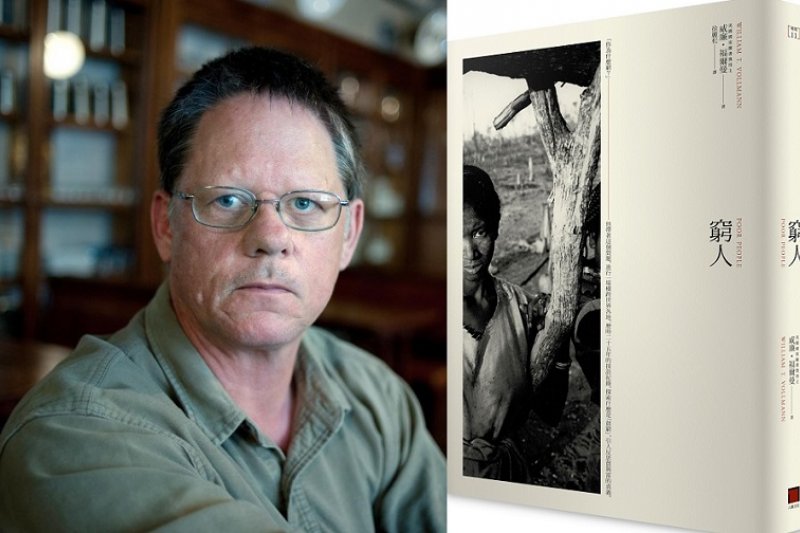

威廉.福爾曼(William T. Vollmann)著有多部長篇小說及故事集 ,當中包括批判暴力的七冊巨著《暴起與沉淪》(Rising Up and Rising Down),探索美國「火車扒客」地下文化的《行向無窮處》(Riding Toward Everywhere),記述性別跨越經驗的《朵蘿瑞絲之書》(The Book of Dolores)等等,本文選自作者新著《窮人》(八旗文化),為探索「你為什麼窮?」他走遍世界各地,歷時二十五年,完成這部作品,直視貧窮,並引人反思貧與富的真義。