可是她連暫時忘掉雇用她的那家非法清潔公司都沒辦法,那家公司等於占有了她,從不讓她休假,所以她只好自己放假,比方說現在,任何她需要借酒澆愁的時候。她就這樣在她選擇的住所坐著,沒錢領,喝掉的半瓶威士忌已經讓她的血液甜甜膩膩,但她依舊擺脫不了她的工作!沒有自我表達,就沒有自我,想必這就是為什麼暴行的受害者會一而再、再而三地重返恐怖現場,無論善心人多少次建議他「忘了那一切吧」。蘇妮的工時是從早上八點到傍晚五點十五分。由於公司付給她的是八小時的工錢,所以照理說她有一個小時的午餐時間,還有某個時候可以休息十五分鐘。「從早上八點到傍晚五點十五分」這句話我聽得熟爛了,因為每次我見到蘇妮,她都會反覆說上三四次;那已經成為她的生活標竿。大部分人應該不會認為一天工作八小時很過分,所以我們不如現在就斷定蘇妮其實沒什麼好抱怨的;但她竟然需要這樣發牢騷,以至於她顯然正設法(透過酒精)追求的那種愉快的忘卻狀態卻因此遭到荼毒,這真的會讓人瞧不起。總歸一句話,在我們期待窮人會選用的治療藥方中,維多利亞時代的知名處方「安靜克己」至今依然是銷量最廣的神效瓊漿。可是不知何故,蘇妮就是不肯閉嘴。每當她又老調重彈說起她那份工作——她提這件事的頻率就跟一條拚命朝前撲的獒犬因為自己的鍊條反彈、不斷被往回扯的情形不相上下——她就會開始伸手拍打空氣,聲音也變得尖銳而粗嘎。她實在太恨她的老闆,太恨她的公司了。簡直是勒索!她不斷大聲嚷嚷。

妳的話太多了!一名婦人隔著三棟房子叫道。

蘇妮把貓抓起來,沒來由地拍打她,不過不算太用力。貓逃跑了。她對我說:也許我可以重回餐館工作。我可以當服務生!來,我表演給你看:你要哪一種咖啡?濃的還是不濃的?我老闆喜歡我的特調。我幫他泡咖啡的時候會加一匙半的糖。

鄰家老頭對我眨了眨眼,然後說:妳的意思是一公斤半的糖,加上大量威士忌!

大家都說我很聰明,蘇妮繼續說。當個布爾什維克不成問題!早知道就留在俄國……

才怪,最好妳是留在美國,待在他們昨天炸掉的那棟世貿中心!然後他們就可以把妳轟下來!

大家聽了都笑了起來,連一本正經的老母親也不例外;蘇妮一邊咯咯笑一邊揮手擊向空氣,差點笑岔了氣……

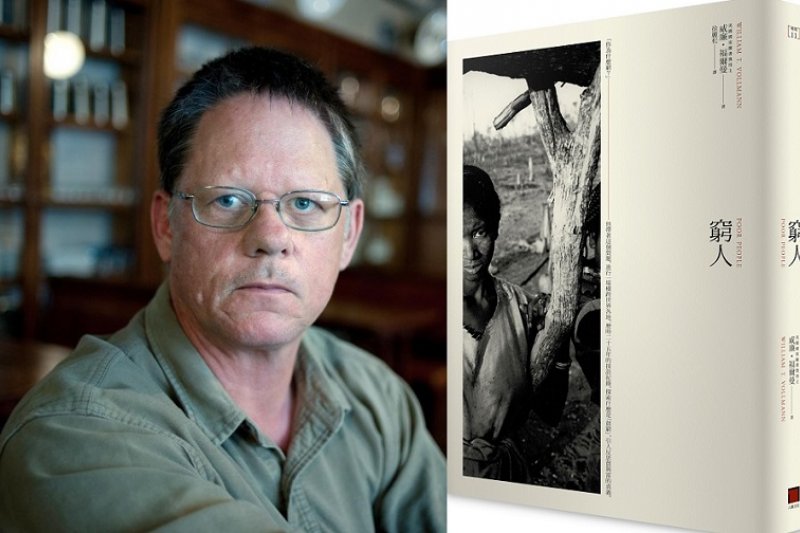

威廉.福爾曼(William T. Vollmann)著有多部長篇小說及故事集 ,當中包括批判暴力的七冊巨著《暴起與沉淪》(Rising Up and Rising Down),探索美國「火車扒客」地下文化的《行向無窮處》(Riding Toward Everywhere),記述性別跨越經驗的《朵蘿瑞絲之書》(The Book of Dolores)等等,本文選自作者新著《窮人》(八旗文化),為探索「你為什麼窮?」他走遍世界各地,歷時二十五年,完成這部作品,直視貧窮,並引人反思貧與富的真義。