初秋的周末午後,從台北劍潭捷運站搭市民小巴1號公車,在外雙溪後山上的帕米爾公園站下車,當穿過由巨石疊成的公園大門,看到四處散落傾圮難辨的石像、石碑、石刻,以及掛著「齧雪同志會」木匾的老屋,頓時陷入時空錯置的驚奇。帕米爾不是在亞洲內陸的世界屋脊之上嗎?誰又會以「嚙雪吞氈」的蘇武自況呢 ?從荒漠高原到密林公園,這其間究竟有著什麼不可思議的連結 ?

故事要從70 年前說起。1949年,國共內戰已到最後關頭,當國民黨由蘭州全面撤退,企圖轉進大西北根據地新疆做困獸一搏時,突然形勢大逆轉全疆易幟。此時在疆的各路人馬,因怕被封城受俘而在倉惶之下,從不同路線衝出新疆。其中最震撼國際而受矚目的,就是闖越冰封的帕米爾高原!

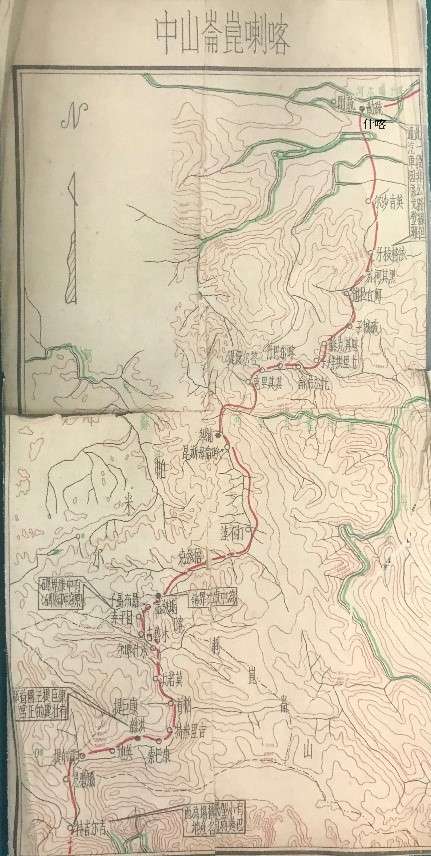

由新疆直接進入巴基斯坦、印度的路有兩條。

1. 由喀什車行至依克孜牙,由此騎馬山行到蒲犁,然後走明鐵蓋達坂(土語,意為峻嶺、大山),攀越標高4,500公尺以上的帕米爾高原,進入巴基斯坦的吉爾吉特。此路較為險峻但較短,雖然沿途水草不缺,但人煙稀少需自備糧糈果腹。另因巴國較友善,故一般內地來此的漢人,東返時常會選擇這條路。

2. 由喀什到葉城經莎車,攀登標高5,540公尺的喀喇崑崙山隘口,然後進入印度的拉達克。此路較長較平但水草缺乏,故多為當地維吾爾、哈薩克族人欲經阿富汗前往土耳其時所走的路線。

故事就由新疆大撤退開始說起吧!

1949年8月25日,國民黨在蘭州的西北保衛戰潰敗後,各路人馬轉進新疆。當時的甘肅省保安司令王孔安表示:去新疆旨在謀取合作圖存。9月26日當他們抵達哈密時,才愕然發現新疆省政府已經改掛五星旗,只好轉赴南疆,企圖越過帕米爾經巴基斯坦後再返重慶,做繼續奮鬥的打算。當然,也有部分的人東轉回蘭州,想以「移交」方式換取新政權的「諒解」;還有人就原車載著大量的財寶及煙土東返內地,做亂世發財夢去了。

異幟前夕,仍效忠蔣介石的國民黨軍政大員,看到情勢不可違,立即決定離開迪化西行至焉耆,再結合在哈密的堯樂博士與烏斯滿的部隊抵抗共軍入疆,但因內部意見分歧而作罷。接著轉進到軍事重鎮阿克蘇,此時葉成師長也在受盡屈辱的情況下從迪化突圍趕來阿克蘇,和將領們召開了軍事會議,計畫先派人潛入老滿城,刺殺投共的陶峙岳總司令等,再聯合各地反共軍重舉義旗。此計畫又因當地軍中的共黨人員從中作梗破壞,混亂中葉成將軍還被槍擊受傷,一場赴南疆集結再戰的計畫頓失,眾人無不頹喪無奈,終於決定赴喀什,越帕米爾經巴基斯坦東還重慶,再圖發展。

逃亡前發生了一段悲哀淒情的小插曲

從迪化撤出的隊伍中,一群精壯年輕人特別引人注目,他們有著特殊背景,都是國府情報頭子戴笠的子弟兵。1946年,當蘭州特警班的副主任胡國振擔任新疆警務處長時,號召了120位同學前往新疆效勞,分派到各重要城鎮擔任第一線工作。

1947年,在中蒙邊境的北塔山事件中,當時柏大光與先父海玉祥奉命潛入蒙古科布多地區偵查俄軍的情況,剛跨過邊界不久即被蒙軍發現開始機槍掃射,就在槍聲間中,蒙族的海玉祥用當地蒙古部落的土話喊叫,蒙古軍士過來將他們帶回問話,當表明是海穆之子欲返鄉探親,蒙古軍士立即表態歡迎,無奈俄國軍官堅持扣留再查。當晚有人來打開牢門,讓他倆翻牆出去,那兒有兩匹馬,他們騎上馬就逃回新疆了。

1949年9月26日,當新疆通電改制易幟後,迪化頓時陷入慌亂,各地槍聲起落,這些戴笠子弟兵若不逃離,下場必定是受盡共黨折磨而死。當時有三位同學開車衝到醫院要帶走正在療病的海玉祥,他的女友陪伴在旁,也就一起上了車。她是當地王爺的孤女,由老王妃一手帶大,她堅持回家向母親道別,因路窄車子就停路口等候,忽然槍聲大作,封城的緊張壓力籠罩在同學臉上,海玉祥心想,同學這麼講義氣,他總不能害了人家!強忍心中無奈說:走吧!此一別留下終生的愴然。

騎馬山行帕米爾的準備工作

當時,不論是從蘭州、酒泉撤到哈密的國民黨軍政人員,或原本就在新疆各地的人員,大多決定取道南疆,攀越帕米爾高原,經巴、印東返重慶。所以各路人馬全都奔往南疆第一大城喀什,在此整裝採購冬季攀越帕米爾高原的必要物資。

當時由騎五軍馬呈祥軍長的衛隊一路護送的軍政大員,其中有周崑田、葉成、羅恕人等,從迪化奔赴喀什的沿途上,雖然新政權通令各地軍警:「將蘭、新兩地逃離人員,一律予以扣押,聽候處理。」但因此時共軍尚未入疆,各地都兵荒馬亂,基於窮寇莫追,也為了避免節外生枝,新的領導班子對於迪化撤離人員,也就手下留情、虛應故事一番了。例如:新疆警備總司令陶峙岳致電南疆警備司令趙錫光,催促「共軍已西進,返國人員從速離境,萬勿在喀什逗留」,所以各城鎮的軍警也多未阻攔,甚至很多地區軍隊不願投共而上山打游擊去了。但是由蘭州撤到新疆去喀什的人員,却因人數較少遭遇各種阻攔吃盡苦難。

當時陸續到達喀什的,除了軍政人員外,還有各界人士。冬季的帕米爾高原天氣寒凍,氣溫達零下30度,沿途居民很少,故所有吃的用的,都必須事前備妥。每個人都必須置辦從頭到腳的皮毛裝備以抗酷寒,還有至少足夠吃一個月的乾糧、醃菜、罐頭等食物,另外還需帳蓬及馬料。此外,一個人約需3匹馬,一匹騎人、二匹馱物,駱駝一峯可抵馬1匹半。採購物資備妥後,大隊人員乘車離開喀什經英吉沙到車路的終點,依格孜牙村。由迪化至此村已車行11天,2,400公里。

由依村山行至國境之西的蒲犁邊卡需翻過三個達坂,其中一座稱為「雪山之祖」,極峰高有7,433公尺。帕米爾高原的春夏季,因河水暴漲,峽谷中亂石嶙峋水流湍激,駝馬無法通行,冬季氣溫零下30度,冰雪封山濕滑難行,即使當地馬伕都聞之色畏啊!

從蘭州撤出來的王孔安一行18人,因人少行動方便,在採購物資備妥後,就搶在各路人馬之前山行了。他們出了村子後,就開始緩坡走向大山,這些內地漢人大多是第一次騎馬,狀況百出令人糾纏不清。除了上下馬要人幫忙外,有馬韁不夠長的、有馬鐙不合腳的、有行進中馬鞍突然斜墜了,還有暫停之時馬忽然臥躺下來…。在一整天驚聲尖叫中,一路顛簸後也漸漸有個樣子了。

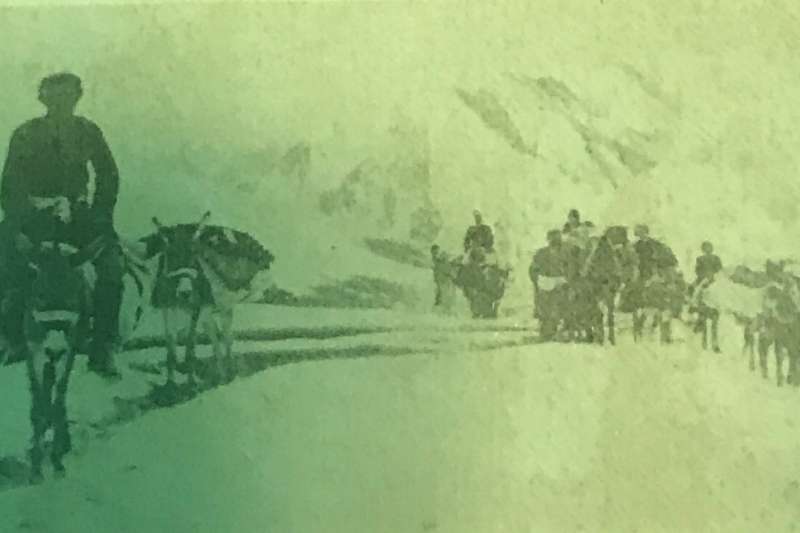

至於從迪化來的大隊人馬,在此村停留一周後,駝馬終於都集齊了。出發時同行人員共計有147人(含婦女及小孩30餘人),馬250匹,駱駝70峯,人馬先行,隨後馬隊、駝隊絡繹跟進,頗為壯觀啊!

踏在世界屋脊的冰雪上

出村後不久即進入山區,乘馬沿著河床向山上前進,因時序已入殘秋,山水枯落,雖然有些灣道水深及馬腹流勢湍急,但人馬尚可通行,即使落馬入水,但總有援手也就有驚無險了。連續3天沿河前進,坡度越來越陡,雪線愈行愈低,氣溫也更寒冷了。據一些回憶錄描寫,為了怕摔落受傷,同行的婦孺們都坐在特製的木籠裡,馱在高聳的駱駝背上,「望似一群囚徒」。夜宿在2,500公尺的卡什卡蘇山麓的宿站。

清晨,將要攀過4,000公尺的達坂,入山越高氣候變化越大,夜裡常大雪紛飛不停,高山上已是銀色世界了,酷寒啊!讓人感受到嚴重的威脅。

在盈尺的雪巔上,坡道陡而峻,迪化的大隊人馬有同行衛士在前,用鐵鍬鑿冰開路,當行走到陡峭高坡時,就連衛士們也下馬了,讓馬在前踏出一條小徑,大家都是跟在馬屁股後面,緊緊地抓住馬尾,一步挨一步地半走半爬。手臂無力的婦孺,則大多用馬尾纏綁住一路拖行,碎石殘冰不斷撞擊下,她們面露驚恐,鼻中血流不止,身體已無法負荷這極地環境的摧殘。還有幼童被綑綁在馬背上,凍得眼神呆滯昏迷不醒地,經過四、五個鐘頭的險苦終於抵達山巔的小坪頂,片刻休息時,一手拿著馕餅,一手捧著晶瑩白雪,嚙雪吞馕當午餐。此時回首望著山稜線上,沿途散成一撮一群的人馬和駝隊,也深深地為難友們擔憂祈福啊!

上山艱苦、下山危險,當由山巔下行時,因坡陡路窄滑溜危險,眾人皆下馬且滑且走,但人馬常會跌作一團。午後下雪了,瘴氣、雲霧逐漸漫淹山谷,在那陡峻的斜坡上,眾人驚呼聲中,突見一匹馬滑墜深谷,尖刃的岩石劃破馬身,鮮血噴灑雪地格外讓人心驚;又有些時候,看到駱駝躺在斜坡上哀鳴的哭著,腳伕用皮鞭猛抽,駱駝突地起身腿腳一軟,隨即像殞石般滾落山谷。當駝馬轟然摔落時,旅人的行李衣物也飄散在山谷裡。許多人因驚嚇而裹足不前,人畜擠成一團,在風雪中抖瑟失措。最終人與馬皆爬行,利用兩肘貼地,仰面蠕蠕下滑,一路溜到山麓,接著走出險峻山口到達宿站,後面的人馬陸續到達,但直至午夜還未到齊,另有一隊駱駝因夜黑而困在山頂,待明晨再下山。宿站裡的小孩們,因飽受痛苦與驚嚇,徹夜哭啼令人心酸。

這是由依村到蒲犁的第一道險關,往後翻越達坂的陡坡時,都將面臨相同的艱險苦難,通過今天的磨練,學會了當地人攀爬陡坡的技巧,往後就如法泡製,也就逐漸減緩了心中的恐懼。

第二道險關是鐵列阿緹達坂,標高4,100公尺,山勢依然陡峻,行進依舊艱險,但更為驚險的是十餘里長的水峽。路窄窄地在峽的兩側山壁上,忽高忽低、忽左忽右,駝馬必須時常穿過湍急水峽,駝馬涉水時常被亂石絆倒,人當然也就在冰冷的水中抖顫著爬起再走,溼透的皮衣不僅奇寒徹骨,還幾乎把人壓垮。

接下來的險關是被稱為「雪山之祖」的奇奇里克達坂,當地的柯爾克孜人有個傳說:山頂上有一個名城,城中的人民過著非常快樂的生活,不知道死亡和飢餓。那是真主的天堂,上面生著許多果樹,共有8個白衣老人,都是過去的阿訇(伊斯蘭教長老)。有罪的人到達那裡,只要吃了神菓,所有的罪便被赦免了!

從山麓下抬頭望去,高低山巒白雪皚皚,此山以氣候酷寒及坡陡路長而著名。迪化這個大隊伍,在喀什出發時便分成幾個小隊,方便互相照顧同行。先行的小隊在前開路,沿峽谷山坡步步上行,不久就已雪深沒脛,在零下30度的冰風中前進,強風夾著雪粒冰屑,待到達4,000公尺的達坂時,大家都下馬來,嚼食麻菸以緩解高山壓力,也分給馬吃了一些,接著又抓緊時間牽馬趕路。此時身上穿的皮衣皮褲完全失去了抗寒作用,感覺衣薄如紙,圍巾裹住口臉不久也結成冰凍更加難受,無法忍受那刺骨寒風啊!

繼續往上攀爬,但雪更深了,時有人馬陷入雪窟裡,深及腰腹而費盡力氣掙扎地爬出來,以致筋疲力竭不能前行。然而此時,狼群突然奔出來了,圍繞在四周,雖然大家立即開槍射擊,但狼群不肯遠離,此時,隨馬伕來的一隻狗衝向前狂吠,但就在剎那間看著牠被狼群啃噬了,馬兒也驚慌躁動不安,更多的狼群聚過來開始攻擊,大家開槍抵禦,幸好衛士們聽到前面的槍聲而及時趕到,在火力的支援下,狼群死傷累累而終於驅散了,也為後到的隊伍清除了路上的潛在危險。大夥終於可以平安地攀過4,600公尺的達坂頂,緩緩地走向國境之西―蒲犁。

當在達坂頂上回望,因路遠行艱,後面的人馬和駝隊,還在4,000公尺的高峰,70度坡道上緩慢蠕動。馬走在前面踏碎冰雪開路,小孩綑在健壯的氂牛身上,婦女綁在馬背上,男人跟在馬的屁股後面緊緊抓住馬尾,就著馬的力量一步一步地爬,年長者則伏在馬背上,雙手緊抓馬鬃讓馬隨意擺布的馱行。遠望一座山峰高過一座山峰,像是無止盡的苦難啊!婦人的哀號聲,在疾風刺骨的冰雪中更顯淒涼,小孩凍的舌頭僵硬了,只能淚流滿面想哭卻沒有聲音,當抵達山頂時,更悲慘的事發生了,一個小孩凍死了,在哭不出聲音的冰風裡,父母的心碎了啊!

國境之西―蒲犁

漢代西域36國之一的蒲犁國,唐代在此設蔥嶺守捉(駐軍機構),佛教大師唐僧玄奘(西遊記的唐三藏)及元朝時的馬可波羅都曾經過此地,也都敘述過蒲犁石頭城(中國三大石頭城之首)。近代因為形容此地可以「雞鳴三國」,巴基斯坦、阿富汗、塔吉克,故也稱為亞洲腹地的十字路口。

從新疆來的逃亡隊伍,一路上不論遭遇多少艱險阻擾,他們最怕面對的就是國境之西的蒲犁邊卡,因為逃亡最後的成敗皆在此了。

鎮守蒲犁的關鍵人物是邊卡隊長張軫中校,他所帶領的是新疆警備司令部、邊卡大隊、獨立二中隊駐蒲犁,總計4個分隊,官佐33人,士兵181人,馬匹150匹。

當新疆易幟後,迪化有電令:將各山口封鎖,任何人不得出境。甚至還有從喀什警備司令部針對個人而發出電報,下令蒲犁邊卡立即將馬樂山、李樹芬2人扣解來喀不得有誤。後來馬、李與張軫結伴赴台灣了,這是有趣又悲傷的一段故事。

當時有很多新疆本地人結伴而行奔向蒲犁,他們時而加入時而先行,一路互通信息相互照顧,同為天邊上的逃命人啊!在易幟不久後,喀什騎兵第九旅的參謀軍官金師圃和陳霖(蘭州特警班同學)等人已先趕到蒲犁找老友張軫。

張軫因是反蘇人物而曾被盛世才囚禁過,是國民黨忠貞軍官,所以當時在蒲犁,以他為首的軍政警首長(楊樹英副縣長、李仲凱警察局長)共同商議抗命。他曾向金師圃表明心志:待掩護保障忠貞人士安全離境後,再跨境追隨大家吧!金師圃在蒲犁待了2周,等到由迪化撤過來的隊伍到達後,他們也就一起同行走了。

躍馬上崑崙,勇闖帕米爾

離開蒲犁將連續4天攀爬在3,500至4,000公尺的稜線陡坡上,冰雪險路依舊,創傷痛苦如常。在準備闖越國之西境最高峰的明鐵蓋山隘(4,703公尺)之前,搭帳宿營山下,山地冰冷氣寒又缺燃料,晚間又是大風大雪,痛苦異常,女眷小孩的啼哭之聲徹夜不絕,加之駝馬沒有草料而哀鳴,一夜的淒涼無法入眠。至此,連日急於趕路,大隊馬匹已死21匹,還有凍死一位小孩,全隊傷病逾3分之2人,這個逃亡隊伍已是疲憊不堪了。

位在帕米爾高原的明鐵蓋隘口,柯爾克孜語意:千隻公羊的山口。另外塔吉克的諺語是如此的形容:「人的肚臍在肚皮上,世界的肚臍在帕米爾」。

明鐵克山隘下,是國境最後的一個卡子,羅布蓋子(3,950公尺)。今天將離開祖國土地,心情忐忑複雜,在夜色還朦朧的清晨,仰望4,700公尺的達坂,心中泛起了「敢問路在何方」而又「誰是行路人」的愁傷啊!

在巔頂要跨越稜線國境時,心情感傷地回頭眺望,祖國最後一抹夕陽落在蒲犁的石頭城下了。山頂冰風刺骨不宜久留,跨過中巴邊界線,有一個石室,雖然周圍僵死的馬駝遍地,但依然被旅人視為天堂般的湧入避寒。過了此地的下坡路居然更陡,有人與馬溜滑而下,有人扶崖沿壁而下,還有媽媽用馬鞭趕著小孩非走不可。但卻還是發生了幾匹馬駝滑落山谷的憾事,雖有人跌落但還好救回,且因厚重的皮衣褲保護,所以傷勢不重尚可行。不久之後路坡轉緩,到達巴國境內坎巨提王國的第一站木耳可施夜宿,次日護送馬呈祥軍長的衛隊返回新疆,大隊人馬繼續前行至巴國北境的軍事重鎮米什喀爾(Misgar)。

在米什喀爾發生了一件令人心酸的不幸。事情是這樣的:

蒲犁邊卡隊無線電排長賀子戈與劉俊榮,11月21日決定不受共軍役使而出走,次日黃昏,當賀到達邊界石屋時,屋內早已聚集由張立齋帶領的男女老幼十幾人,他們因飢寒煎熬、精神疲憊而愁眉苦臉。賀某心想同是天涯逃亡人,於是卸下馬背上的乾糧及羊肉,霎那間,一條羊被吃得精光,這是大家十餘天來第一次嘗到肉味啊!

隔天大家繼續前進米什喀爾,在到達的當夜,因張母年歲已高又受飢寒之累,突然發病過世。在異國遽遭變故,張家悲痛而決定連夜火化,大家摸黑收集乾柴,此時賀去當地隊部請求協助,幸好隊長很快派人送足夠的柴火,張家人將母親抬上山頭火化,熊熊烈火至午夜。次晨,張率家人撿拾骨骸,以衣服包裹下山,不久,好心的隊長派人送來新鋸的薄板和白布,釘成背包式木匣,將骨灰放進,外用白布縫合,安好揹帶,再由隊長親筆用維文書明、簽字,避免沿途巴國關卡檢查引起傷感。天地悠悠、親情無限,張母歷經艱辛避難出走,不幸病逝帕米爾高原,化為一罈骨灰,再經巴基斯坦、印度,最後安息於台灣。

進入巴國之後,路途的艱困險惡依然

離開米什喀爾時,大家以為路應該逐漸平坦,豈知是高興的太早了。當進入山區沿河依著山壁僅容馬行的窄徑而走,因小徑多懸在右靠絕壁、左臨深淵的半山腰上,若騎在馬上,會令人目眩心驚搖搖欲墜,故眾人皆下馬步行。小徑因駱駝體大無法行走,但卻因腿長而可以在峽中涉水穿過。當日之驚險讓人直呼過去的險峻山頭似如小巫也。

另在途中又遇險路進入冰山地區,山的內部全為堅冰,外則大小冰峯直立,人馬只能在冰峯之間穿梭,馬兒不時被短小冰峯劃傷腹部,因此哀鳴躁動而險狀百出,經過2個小時才驚險地通過。

當隊伍到達吉里米提時,剛巧坎巨提國王穆罕默德.賈馬爾汗(Mir Muhammad Jamal Khan)因冬狩而留駐此地行宮,因中華民國與巴國尚有邦交,馬加汗國王在行宮中熱情的接待這些來自新疆的訪客。與國王道別後,眾人又繼續前往首都巴勒提特(Baltit),因國王的安排夜宿其招待所。隨後即奔往巴國北部的山城吉爾吉特(Gilgit)。

當第一批新疆逃亡隊伍到達吉爾吉特時,因為事前很多媒體報導,新疆軍民因反共而在冬季闖越冰封帕米爾的壯舉。後來報社記者陸續採訪,他們的興趣都集中在沿途達坂、峻嶺、冰山、雪谷的驚險情形,對每一段懸岩、每一個水峽都感新奇,也都問了一個大家都不知如何回答的問題:「究竟大隊人馬是怎樣過來的?」因為新聞大量報導,當地行政長官在歡迎之時,也表示該國政府的關心。

當新疆來的隊伍陸續湧到吉爾吉特時,大部分的人住進了政府招待所,但因房間不夠用,就在院中草坪搭起帳篷,一座小小的山城,突然湧入數百人馬,也跟著熱鬧起來了。各路人馬陸續的來,也陸續離開,大家各道珍重相約再聚台灣。

此城是騎馬步行的終點,氣溫暖和宜人,大家為了籌措路費,因為當地物資缺乏,任何物品都不乏買主,即使舊衣都能換到錢,所以大家都只留身上一套衣服及簡單的行囊,最重要的是馬能賣到好價錢,每匹馬均可賣得100盧布以上(4盧布=1銀元)超過了原價,更解決了日後飛機票及生活問題,例如吉爾吉特到白沙瓦機票只要15盧布。

所有的人都是搭飛機離開吉爾吉特到白沙瓦,省下了兩地山行所需的25日。到了白沙瓦後,手頭寬裕的就搭飛機或火車去首都喀拉蚩,再轉飛香港或馬尼拉到台北。大部分人是由白沙瓦搭火車到拉合爾,由此離開巴境轉入印度,到加爾各答搭船或飛機到台灣。

當大家都直奔台灣時,發生了一件令人感佩的插曲:原任甘肅省保安司令的王孔安,雖和難友一起搭機到香港,但卻心繫政局,決意返回重慶謁見蔣介石,再圖反攻大業。當時正式航班已停飛,他竟獨自一人搭上一架走私飛機,去到了重慶的白市驛機場。他向友人借了車直奔重慶市內尋訪故舊,卻發現多已人去樓空,遇到幾位朋友也在慌亂地準備他遷。朋友還驚訝的說:「你為何此時還來,你不知道蔣先生已經走了嗎?這裡三五日內也要放棄了。」此時王孔安茫然了,無奈地當夜返回機場,次日搭上最後一班飛機抵達台灣。

新疆的逃亡隊伍一批又一批地到達巴、印,尋求政府的協助,其中有兩個最重要的關鍵人物,當時駐印度大使羅家倫以及查良釗先生(德里大學客座教授、紅十字會顧問,亦為小說家金庸的兄長)。他2人在中華民國與巴、印斷交的前後時期,發揮了巨大能量,幫助逃難者順利返抵台灣。

故事到此好像已圓滿順利,但在那冰天雪地仗義放行逃難隊伍的蒲犁邊卡英雄,他們的際遇又是如何呢?就讓我再繼續說下去吧!

蒲犁英雄困居異國560天

當共軍進駐喀什後,截斷了奔向自由的路,就在共軍準備接管蒲犁邊卡之前,12月10日,張軫與楊樹英躍馬出發,隆冬之際勇闖冰封的明鐵蓋達坂,跨過帕米爾雪峰,到巴境與先前安置在米什喀爾的眷屬會合。接著就是驚險的跋涉,到達坎巨提後,依慣例拜會國王並接受咖啡點心招待。沒想到辭行時,國王說:「你們所趕羊隻,沿途道路崎嶇險峻不便,傷失必多,成為你們的累贅,不必再繼續趕了,由我開收據暫時代你們收養吧!」如此,這些由蒲犁民眾贈送作為盤纏及口糧的兩百多隻羊,就這樣被國王搶走了,經濟頓陷窘境。因為此時中華民國與巴國外交已決裂,所以甫離國門即被異邦欺凌,無奈啊!

抵達吉爾吉特後,因為新疆方面有動作,「新疆副總司令趙錫光已照會巴國駐新領館,請其扣留蒲犁邊卡隊長張軫及副縣長楊樹英…」,引起了巴國單位的關注,另因巴國已承認中共政權,邊防奉命停簽國民黨官員過境證件,他們也就愁然苦悶地在此被阻留了4個月之久。在高原流轉的無情寒風下,大國角力的夾縫中,悲歌也不見得能被世人聆聽。最後經政府委請查良釗先生協助,方得脫身轉赴拉合爾,但苦難繼續纏繞著流亡的生活。

在拉合爾等待辦理護照、入台證、過境簽證等時,嚐盡了世間冷暖,在漫長的等待期間,因生活艱難,大家開始學做皮帽子、皮鞋、刺繡、紙燈罩等,並用竹竿挑著成品沿街叫賣。貧困拮据還可忍,心中苦悶卻難挨。滯留拉合爾14個月後,經政府多方營救,最終以國際紅十字會難民身分,離開巴國到印度加爾各答搭船,於1951年7月14日到達基隆。

溫州街新疆大院子、外雙溪帕米爾公園

攀過帕米爾來到台灣,大家各自歸隊報到或自謀生路。新疆人都先暫居溫州街的新疆大院子,先來的有阿布都拉、沙意提、海玉祥、焦日拜…等各族人士,接著同鄉來的越來越多,房舍變得非常擁擠,所以維、哈兩族的同鄉,就到新疆省政府辦事處位於安東街的宿舍旁,另行購屋聚居一起。另有人開玩笑的說,他們遷移的原因是受不了「異教徒」的豬肉味道。

大院子裝滿了從新疆帶來的鄉愁。從迪化撤出的隊伍裡,有很多蘭州特警班的同學,他們大多是單身漢,時常到大院子裡找同學、即我的父親海玉祥,就在院子中間擺大桌子,大吃大喝聊的都是英雄糗事,因為都從帕米爾來,所以這些漢族人也自稱為新疆幫了。每次必定要我娘做一大鍋手抓飯以解鄉愁。看他們洗手之後,將右手五指併攏作湯匙狀,再沿盛飯的大盆內側插入飯裡,將一口吃的量掐入掌心,再將手掌下端放近下唇,然後手掌慢慢向右下方移動,順勢連吃帶舔,吞下了滿滿一口抓飯,雖然弄得滿手油膩膩,但心頭卻是暖暖地。

張軫到了台北後,也住進新疆大院子,當時大院子裡人滿為患,他們一家人就在走廊圍起來打地鋪暫居了,後來新疆省主席堯樂博士趕緊協助另外隔了一間房才定居下來。他後來復任軍職,工作勤奮直至限齡退役。據他的女兒達莉回憶:「我母親最氣父親的一件事,當他領到退役金時,還沒拿錢回家就跑到外雙溪去搞了一大塊地,開荒墾地一圓故鄉夢。」這也就是台北外雙溪出現帕米爾公園的由來。他還曾提到永遠記得堯樂博士在彌留之時對他說的話:「你是新疆人,新疆是你的。你不要忘了回新疆,新疆才是你的家!」

人生總是有弔詭的玩笑事發生,當張軫在壯年之時英逝,帕米爾齧雪同志會的難友們,為了感念當年因他的掩護而化險為夷、轉危為安,大家方能安全離境奔向台灣,特地在帕米爾公園內的文物館前,為他立銅像以茲紀念,多年之後,老人凋零、公園荒蕪,張軫的銅像居然不見了,徒留基座,讀其碑文,居然讓台北人,遙想起一群人勇闖冰雪帕米爾的故事。

*作者為文化部參事。1920年代,祖父海穆從阿爾泰山的科布多移居新疆。1949年,作者父親翻過帕米爾高原,再從印度轉來台灣,定居在溫州街的新疆大院子裡。