前言

臺灣從1996年第一次總統直選到今天已經在民主化道路上走了二十年以上,在這二十多年裡,臺灣憲政體制經歷過五場總統直選,五次國會改選,三次政權和平移轉,早已滿足已故杭廷頓教授對達到民主鞏固所設的「兩次和平政權輪替」低標門檻。臺灣的半總統制也經歷各種不同選舉結果之考驗。我們的憲政體制曾經在行政權與立法權多數同屬一個政黨的「一致政府」條件下運作,也曾經在行政權與立法權多數分屬不同政黨的「分裂政府」條件下運作。國民黨與民進黨都曾享有過「一致政府」下的完全執政機會;雖然「分裂政府」的經驗基本上僅發生在民進黨總統在位時期,但從2016年1月到5月,國民黨總統也曾在新總統尚未就職的短暫政治空窗期體驗過如何與民進黨控制的國會多數共治的經驗。

另外,臺灣的民主體制也經歷過「九二一」大地震這樣的超級規模自然災害的考驗,曾也經歷過2008-2009年全球金融海嘯這樣的世紀性經濟風暴的洗禮。所以,整體而言,臺灣的半總統制運作的實踐經驗已經相當多樣而豐富,在總統直選二十年屆滿之際,的確可以對憲政體制的實施成效與利弊做階段性評估。近年來,臺灣民主發展的進展與狀況得到兩種截然不同的評價。一方面,臺灣的民主發展程度與人權保障情況得到諸多西方學者與自由民主評比機構的肯定,在許多有關東亞第三波民主化的英文文獻中,臺灣也經常與南韓並列為東亞民主化成功的案例;另一方面,這些國際評比結果往往與我們公民的主觀感受與認知很不一致,根據過去所累積的各種經驗調查數據顯示,從公民的信念結構來看,臺灣民主體制的正當性基礎仍然薄弱,我們公民對民主體制的核心機構缺乏信任。也就是說,臺灣民主的外部評價遠遠高於內部評價。

雖然國際機構的評價十分重要,也非常值得參考,但正如知名民主化研究學者戴蒙(LarryDiamond)博士所言,無論專家主導的國際評比如何評價一個民主體制的良窳,對於民主體制最關鍵的評價,還是取決於這個政治社群全體公民的主觀體驗與判斷。因此筆者將利用這篇短文設法回答一個核心問題:為何臺灣的民主體制在公民支持基礎與民主機構信任指標上的表現上每況愈下,為何體制的正當性基礎與治理品質經過二十多年的民主實施經驗並未逐步提升。

過去回答這樣的問題,我們通常都是從分析臺灣民主化的一些特殊情況入手,例如一黨威權體制的歷史遺緒,分期付款式的民主轉型過程,國家認同衝突造成的社會撕裂,兩岸關係對峙所導致的臺灣安全難題與政治前景的不確定,以及臺灣所採取的憲政改革路徑與修憲結果,特別是臺灣所採行的半總統制、國會選舉採取以單一席次選區為主的兩票制,以及國會席次經過急遽減縮等制度設計因素。

但如果我們將分析的視角提升到俯視整個亞洲或全球的民主發展。我們會發現,很多臺灣面臨的困境並非我們所獨有。韓國與日本也出現民主機構信任基礎薄弱與民主治理績效不彰的問題;最近在臺灣立法院上演的多數黨赤裸裸的排除少數黨國會議員採用合法的議事手段阻撓前瞻條列這一幕,在匈牙利、烏克蘭、土耳其等這些出現民主倒退的第三波民主化國家都曾經上演過;最近三十年美國愈演愈烈的紅藍對立問題與困擾臺灣的藍綠對抗問題有很多神似之處;美國社會也正為了是否應該拆除爭議性歷史人物銅像的問題在全美各地的校園與公共場所爆發激烈的抗爭,這樣因不同歷史記憶而引發的族群對立事件,對臺灣而言屢見不鮮;還有,臺灣這幾年經常出現因為立場對立的團體各堅持己見絕不妥協而導致公共政策議題僵局無解,這與政治學者為解釋美國政府治理能力癱瘓所提出的「否決政治」(vetocracy)模型如出一轍。

最近幾年,民主化研究學者也開始警覺到從二十一世紀第二個十年開始,不但第三波民主化明顯失去動能,民主倒退與民主崩解的事例還不斷增加,因此戴蒙教授警告我們,人類政治發展歷史可能已經進入「全球民主蕭條」(global democratic recession)階段。在二十多年前高唱「歷史終結論」的福山(Francis Fukuyama),最近十年已經全盤修正自己對自由民主體制樂觀的預期,他反而開始憂心美國的政治衰敗趨勢,並擔心這個趨勢短期內看不到有扭轉的可能。這兩三年,帶有反民主傾向的民粹政治運動風起雲湧,開始衝擊西方國家的民主正當性基礎,在西方政治學界已經掀起了西方民主是否已經出現根基動搖跡象的大辯論8。這些討論對代議民主體制的最深層問題所做的剖析,對理解臺灣民主發展的困境十分重要,因為這些根本性的思考可以讓我們超越過去經常採取的臺灣特殊性分析,而試圖將臺灣的困境放置在當前自由民主體制所普遍面臨的政治衰敗與合法性危機的大時代脈絡下,如此將可撥雲見霧,讓我們看得更清楚臺灣民主發展困境的大歷史根源。

二、臺灣民眾如何評價民主體制

在國際上有關民主發展程度評估最常被引用的指標是美國「自由之家」公布的年度「世界自由報告」(FreedomintheWorld)。在2017年「自由之家」最新的評比中,台灣的整體「政治權利」(politicalrights)為「1」,「公民自由」(civilliberties)也維持為「1」,這是1-7尺度的最高等級,在亞洲獲得兩個1等級的僅有日本與臺灣,韓國在「公民自由」項上被評為「2」。在以100分為滿分的綜合評分上臺灣獲得91分,在亞洲僅次於日本的97分。這兩類評比使台灣得以名列自由民主國家之一,與世界上的30個所謂「核心民主國家」(coredemocracies)──即24個西歐國家,加上美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、以色列──可以相提並論。

從客觀的歷史條件來看,台灣的民主發展的確不是沒有機會在華人社會、東亞地區乃至於全球樹立一個優質民主的範例。台灣仍享有一些特殊的有利條件,台灣有為數眾多的中產階級、城鄉與貧富差距均較其他開發中國家小,選民的平均教育程度高,國家官僚機構的素質較高,民間社會活力蓬勃。也正因為如此,社會大眾對於民主治理的品質,也會用較高的求標準來要求,來檢驗我們政治體制以及朝野菁英的作為與表現。

坦白的說,臺灣的這些有利條件並沒有促成優質民主在這個島上落地生根。亮麗的國際民主評比並不能掩蓋臺灣民主發展在現實上面臨巨大的困境。其實,公元2000年大選之後,一個盤根錯節的支配性政黨體系驟然崩解了,自此台灣就反覆陷入嚴重的民主治理危機。從第一次政黨輪替開始,台灣民眾就深深的感受到,他們尚未享受到政權輪替帶來的民主改革紅利,卻飽嘗政局動盪所帶來的經濟衰退惡果,同時新的金權政治弊案還不斷湧現。這些年來臺灣的經濟邊緣化問題愈來愈嚴峻,產業升級的瓶頸始終難以突破,國內投資意願長期低迷,許多民眾更感覺到民主體制無力回應當前台灣生存與發展所面臨的各項重大挑戰,也無法許人民一個可期待的未來。

這二十年來,臺灣民眾對於民主治理品質的失望,以及與對臺灣經濟前景的悲觀預期,導致社會出現信心危機,各階層都瀰漫著迷惘、失落、與挫折感。尤其是面對中國大陸在習近平時代快速躍登世界領導大國舞台,並在全球進行全方位戰略佈局,包括啟動「一帶一路」倡議以圖深化「南南」合作與打造歐亞大陸經濟一體化、開辦「亞洲基礎建設投資銀行」與「金磚新開銀行」、藉助G20平台推進全球治理機制改革,利用「金磚五國峰會」引領新興市場國家共同推進更穩定、公平與包容的國際經濟秩序,這些發展完全超出臺灣政治人物的想像,朝野上下不知所措,更讓臺灣民眾普遍感到彷徨無助。

同樣令人憂心的是,民主治理危機也動搖了台灣民主體制的正當性基礎。胡佛院士與我所領導的研究團隊在過去二十年所累積的大量經驗證據顯示,臺灣民眾對於民主體制優越性的信念不斷鬆動,民眾對於民主體制內主要機構的信任度更是滑落谷底。

在公元2000年政權輪替之後,台灣民眾對於民主制度優越性的信念,也就是說對於民主正當性的信念,首次出現了明顯的鬆動跡象。我們在1999年年中進行全島性調查時,有55%的受訪者同意「無論怎樣,民主體制總是比其他政府體制來的好」這種意見,到了2001年年中所做的調查,只有45%的民眾同意這種看法,在短短兩年內下跌了10%(參見圖一)。在2001年,民眾回答「在有些情況下威權政府比民主體制來得好」或「對我而言,民主體制與非民主體制都一樣」分別是26%與29%,兩項合計高達55%。到了陳水扁的第二任,臺灣民眾開始比較適應「分裂政府」的朝野對抗局面,民主信念的水準稍微回升到50%,到了馬英九第一任更逐步恢復到53%。但到了他第二任的後半期出現,由於頻湧現發社會抗爭,以及爆發太陽花學運,我們在2014年中再次進行民意調查,卻發現臺灣民眾的民主信念的水準又跌落到47%,而對於民主體制優越性抱持懷疑或無所謂態度的民眾合計高達53%。

在這項衡量民主正當性基礎的通用指標上,臺灣與週邊國家相比也是敬陪末座。根據我們領導的「亞洲民主動態調查」(Asian Barometer Survey)計畫所進行的跨國調查顯示,臺灣民眾的民主信念水準,不但遠遠落後於日本,也大幅落後南韓。甚至還不及具仍維持威權主義色彩的新加坡,也不如尚未充分民主化的香港(參見圖二)。這十六年來,臺灣的民主正當性基礎的薄弱程度與蒙古相當,而蒙古這幾年也是飽受政黨輪替所帶來的政局動盪、層出不窮的貪污腐敗問題、經濟成長陷入停頓,以及貨幣劇烈貶值。

臺灣民眾對於民主體制優越性的信念偏低,也在民主體制核心機構的信任指標上得到印證。台灣民眾對中央政府表示信任的比例從2001年的47%的低水平一路下滑,到2014年只剩下27%的人願意信任中央政府。可以聊堪告慰的是,機構信任低落是亞洲民主國家的普遍現象,南韓、日本與蒙古都面臨政治機構信任流失的問題。在亞洲只有一黨長期執政的新加坡可以將民眾對中央政府的信任比例一直維持在80%以上的高水平(參見圖三)。臺灣民眾對民主體制運作的另外一個核心機構的制度信任更是低的可怕。在2001年臺灣民眾對國會表示信任的比例不到23%,然後在逐步下滑到2014年的18%(參見圖四)。反過來說,臺灣民眾對國會表示「不太信任」或「非常不信任」始終高達65%以上。

這個研究發現,並不令人意外。過去十幾年朝野政黨之間的惡鬥以及立法院的議事亂象的確令多數民眾怵目驚心,再加上特殊利益團體對立法院的滲透,國會在民眾心目中的地位自然一落千丈。不過,國會畢竟是代議民主的核心機構,民眾對國會的信任如此低落,這對任何一個新興民主政體而言,都是一項嚴重的警訊。當然,民眾普遍不信任國會的現象不僅僅是臺灣民主困境的寫照,也是當今代議民主非常普遍的現象。在南韓與日本,受訪者中表示對國會信任的比例比臺灣還要低,而且長期都低於20%(參見圖四)。這真是對「自由之家」評比最大的諷刺,「自由之家」把臺灣、日本與南韓列為東亞極少數達到「自由民主」標準的三個案例,然而生活在這三個民主體制下的民眾中的絕大多數卻無法信任由選票產生的國會。

更讓人擔憂的是,我們的新世代已經開始用腳投票。這幾年愈來愈多的最優秀的臺灣高中畢業生,他們的優異學測成績可以讓自己輕易進入台大、交大或清華這些國內頂尖大學、但他們寧可放棄這條坦途,而選擇到香港去讀港大、中大與科大,或直接申請北大、北京清華、上海復旦、浙江大學等大陸名校。他們小小年紀卻願意承受離鄉背井的磨練,因為他們意識到留在臺灣念大學會讓他們在國際職場競爭上輸在起跑點上。

現在知名跨國企業在亞洲選拔新進員工都是挑選頂尖大學的畢業生,基本上都是以世界大學排名一百大為門檻,非世界百大的高校畢業生連獲得面試的機會都沒有。現在不僅知名歐美跨國企業的人力資源部門普遍採行這個招聘政策,連華為、阿里巴巴、騰訊、海航、中信這些大陸知名跨國企業在海外招聘也開始採取類似的政策。而我們最好的臺灣大學這幾年在好幾項世界大學排名榜上已經數次掉落百大之外,所以這幾年連台大畢業生去香港、新加坡或上海應徵知名跨國企業與金融機構的工作都不得其門而入,更遑論清華、交大與政大的畢業生。

我們的頂尖高中畢業生年紀雖小,但對當前臺灣面臨的困境卻看得很清楚:臺灣的經濟增長動力早已在東亞四小龍中敬陪末座,兩岸關係僵局長期無解讓臺灣的經濟角色日趨邊緣化,再加上政府財政資源日益短缺,以及選舉考量導致教育資源不斷被平均主義稀釋,臺灣研究型大學的資源條件與週邊國家頂尖大學的差距愈來愈大。整體而言,臺灣已經脫離邁向「均富」的發展軌道,在民粹政治推波助瀾下正加速跌落趨向「均貧」的深淵。從人類長期的歷史發展經驗來看,任何政治體制無論在理論上多麼美好,若不能提供一個政治社群它的社會與經濟發展所需要的公共治理能力與品質,若不能引導一個社會採取合理的對策來有效回應國際環境的挑戰與機遇,若不能讓一個社會維持可持續性發展的基本動力,遲早會出現嚴重的合法性危機。當我們新世代中最優秀的一群開始選擇用腳投票,乃是一個不可忽視的警訊,因為這意謂著賦予我們用手投票權利的政治體制出了大問題。

三、從特殊性分析到普遍性分析

過去,我們通常都是從臺灣經驗的特殊性角度來診斷臺灣民主發展的困境,我們的假設前提是代議民主體制的原理沒有問題,理論上民主發展可以帶來良好的治理品質,可以督促政府更積極回應人民的需要,民主體制還可以更好的保障自由經濟與帶動經濟繁榮,也可以對弱勢群體提供更好的保障。所以民主政治可以幫助實現所有我們嚮往的社會發展目標,我們對此深信不疑,因為西方先進民主國家已經提供了成功的範例。

所以,如果民主體制在臺灣實施經驗並不理想,一定是我們自己的原因造成的。可能是源於我們的民主轉型的初始條件(例如,准列寧式一黨威權體制的歷史背景導致社會的高度政治化傾向,乃至於媒體、司法、情治與文官都無法超脫藍綠對立),可能是源於臺灣的日本殖民經驗與戰後冷戰時期形成的分裂國家體制(導致民族認同衝突與國家結構的不確定),可能是源於我們採用的特殊半總統制憲政體制(例如,雙首長制導致的權責不明,以及制度設計上行政權缺乏主導立法的能力,總統與行政院長既不能主導立法優先順序也無力制衡立法院的擴權傾向),也可能種因於過去的國會席次減半與選舉制度改革(例如,單席次小選區導致政治家族世襲以及國會成員結構整體上更趨地方化;又例如,國會席次減半導致行政權與立法權日益失衡,少數立法委員可以有效勒索部會首長,因為他們可以左右預算刪減與主導法案修訂,這又進而鼓勵特殊利益團體紛紛認養立法委員以確保其政治需要得到滿足,導致金權政治橫行)。

但是我們過去深信不疑的前提假設可能出了問題。如果我們將視野放大,全面檢討第三波民主化在全球各地區的實踐經驗,並客觀看待自由民主體制與資本主義全球化兩者的必然衝突與矛盾問題,我們就會發現臺灣面臨的民主發展困境,很多都不是臺灣所獨有,而是普遍出現在新興民主國家,甚至也出現在某些歐美先進民主國家。因此,我們對臺灣民主的診斷就不能侷限於特殊性分析,而更需要將臺灣經驗納入普遍性分析。

環顧全球,第三波民主化國家真正步上良好治理與經濟繁榮坦途的案例極為稀有,如果將本國公民主觀感受與評價也納入考慮,嚴格說來幾乎沒有可以宣揚的成功案例。而且,從二十一世紀第二個十年開始,第三波民主化的動能已經全面消退,全球政治發展已經進入「民主蕭條」時期,有些學者甚至主張,面臨民主倒退或崩解危機的不僅僅是第三波民主化國家,不能排除也可能出現在歐洲與美國。

最近幾年,從開羅、基輔、曼谷到安卡拉,新興民主一個接著一個在世人眼前土崩瓦解。這對大多數人而言是非常陌生的歷史場景。過去三十年裡最常出現的歷史變局,都是威權體制被眾人推倒,民主為百姓迎立的畫面。

大規模的民主體制崩解曾經在二十世紀的二十年代集中爆發於歐洲,又於六十年代集中爆發於非洲與拉丁美洲,但這段歷史距離我們十分遙遠,所以日漸被人遺忘。如今,怵目驚心的民主憲政崩解場景從埃及、烏克蘭、泰國、蔓延土耳其,即時提醒著我們不能將民主體制的長久存續視為理所當然。

民主體制的落地生根需要合宜的文化與社會土壤,需要代表不同群體的菁英份子共同維護,也需要友善的國際秩序為民主提供寬鬆的成長環境,這些條件並非俯拾即是。從全球範圍來看,上個世紀的最後二十年是民主體制擴散的黃金年代,但進入新世紀以後就進入民主衰退期。一開始很多人並不察覺這個趨勢,因為更常出現的是漸進式的民主倒退,而非戲劇性的民主崩解。

例如,在前蘇聯的範圍內,除了波羅的海三小國外,絕大多數新興獨立國家都出現民主倒退現象,普丁在俄羅斯打造的強人政治就是典型。在我們鄰近的菲律賓、馬來西亞與高棉,民主只是虛有其表,甚至可以說只是當地政治菁英唱給西方國家看的一場假戲,選舉程序充滿著舞弊、欺騙與暴力。

許多第三波民主本來就是「揠苗助長」的結果。這些國家缺乏民主憲政穩定運作所需要的一些基本條件,例如專業化的文官、獨立的司法、中立的情治與軍隊。西歐國家也是從十八世紀末開始,經過了一百多年才逐步建構這些現代國家的體制內涵。欠缺這些要素,民主就像一棟地基脆弱的大樓,很容易倒塌。在新興民主國家,大多數的民眾擁抱民主體制,不是基於對自由民主的信仰,而是看上民主的「工具價值」,他們天真地期待民主可以帶來良好治理、經濟發展,與社會公平正義。如果經過幾輪政黨輪替,政治體制仍不能有效回應這些需求,民眾對民主的支持就會出現動搖。

在新興民主國家,大多數政治菁英也並沒有將民主憲政內化為自己的核心信仰。他們僅僅將其視為另外一套爭奪與分配資源的遊戲規則。對他們而言,取得政權就是為了分贓職位、酬庸親信與攫取資源,為了贏得執政地位可以違法舞弊,可以無情打擊對手,可以製造對立與仇恨,甚至不惜撕裂社會。

還有,不少新興民主國家無法擺脫國際強權戰略棋盤上棋子的命運,不可能真正獨立自主。國際強權一定透過各種手段介入這些國家的內政,扶植自己的利益代理人。如果一個新興民主國家不幸陷入兩強間的角力漩渦,內部政治衝突的激化很難避免,最終必然讓民主陪葬。

從民主政治發展的整體國際環境來看,第三波民主化國家普遍面臨兩個不利的外部條件。首先,資本主義的全球化對民主體制產生極大的箝制與扭曲作用,非常不利於民主體制的正常運作。哈佛大學教授羅德瑞克(DaniRodrik)曾提出的「世界經濟無法迴避的難解三角習題」(the inescapable trilemma of the world economy),他的分析架構已經點出高度全球化必然削弱主權國家的管轄權與自主地位,主權地位的削弱也就意謂著以國家為單元的民主體制被裹上一層層的緊身衣。選舉產生的政府必須服膺於超主權機構的管轄權、遵守國際經濟協議或區域經濟一體化框架下的條約義務,以及接受所謂全球市場力量的節制。將他的分析架構推到極致,美國在過去三十年在全球打造的高度自由化經濟秩序,必然意謂著民主體制逐漸空洞化,民選政府逐漸失去維護與保障公民經濟社會福祉的能力。

其實,羅德瑞克的理論還是過於理想化,他僅僅指出了超主權機構與跨國資本已經取得支配各國公共政策的結構性權力,還尚未考慮到這些跨國富豪階級、跨國企業經英及其利益代理人可以進一步收買各國政客與知識菁英、操控新聞媒體、並全面滲透學術與思想界,以確保他們的絕對支配地位。

從寬廣的歷史角度來看,第三波民主從一開始就被新自由主義意識形態所綁架。過去三十年市場化與民主化結合成一個連體嬰兒,這是所有新興民主面臨的最根本性結構障礙。徹底的市場化、私有化、與自由化就意謂著勞工群體與中產階級不可能透過民主機制改變他們的不對等經濟地位,因為經濟自由化與全球化不斷在加速掏空國家的社會保障與重分配職能,也全面削弱政府引導經濟結構轉型的能力。因為政府受制於全球市場力量與跨國行動者的強大節制,民選政府面對社會裡面越來越嚴重的貧富分化,稅制不公、薪資長期凍結、社會流動停滯,能夠著力的地方卻非常有限。

資本主義全球化正一步步掏空「國家機構」,讓國家層次的民主政體成為低能的空殼子。今日我們所熟悉的「民主」,只是一個以「國家」為範疇的政治體制,而全球資本主義體制下的主要權力行使者,卻可以跳脫任何單一「國家」的管轄與節制。而今日對我們的生活方式、經濟安全、社會秩序、環境品質可以產生巨大影響力的決策者,往往不是民主產生的政府,而是一些幾乎完全不受民主機制監督的跨國權力行使主體,例如跨國企業集團、跨國媒體集團、資訊科技王國、華爾街投資銀行、避險基金、信用評等機構、大會計公司、國際貨幣基金、美國聯邦儲備理事會等。也就是說,全球化的資本主義顛覆了國家層級的民主體制的基本目的與職能,經濟全球化讓國家層次的民主政體成為經濟巨人陰影下的政治侏儒。全球化的資本主義讓極少數跨國企業精英取得控制國家、支配社會的無比權力。

歐洲國家早已面臨這樣的困境,所以在過去三十年試圖在更大的範圍進行政策協調,推進經濟與社會立法的統一,以及貨幣政策的整合。但由於各國仍相當程度保有獨立主權、各自為政的財政體制與銀行監管體制,歐洲各國並無法真正掙脫全球資本主義的束縛與侵蝕,各國政府所能做的,就是儘可能協助弱勢團體抵禦全球化的社會風險,延緩中產階級貧窮化現象的蔓延,但沒有真正有效的對策。歐洲的跨國企業與金融機構紛紛模仿美國式資本主義的營利模式,以短期股價表現為唯一績效指標,逐漸背離對自己的員工與當地社會的責任與義務。

而在全球金融海嘯之後,歐洲國家的局面更形艱難。西歐民主國家過去可以同時享有高治理品質、高人權保障,高生活水平、高社會福利是因為西方國家在全球產業分工體系長期享有獨佔鰲頭優越地位,可以用很高附加價值的工業產品換取價格低廉的勞力密集消費產品,農業產品與能源。現在非西方世界全面興起,全球產業結構丕變,除了製造業底子深厚的德國以外,歐洲企業早已喪失在許多核心產業的領先地位,產業空洞化的問題愈來愈嚴重,歐洲企業已經無法承擔高薪資與高稅率。失去了往昔的優渥外部條件,民主體制也就失去調和利益衝突的能力,戰後福利國家體制的社會共識已經全面鬆動,支持歐洲整合與全球化的社會基礎也開始動搖。再加上人口結構老化,新移民帶來社會融合的難題,財政資源日益枯竭,年輕世代長期處於結構性失業,許多歐洲國家已經成為激進政治運動的溫床,而歐盟本身是否能逃過解體的命運也還在未定之天。

理論上,民主體制的定期選舉可以讓民意需求得到即時的反映與更新,選舉競爭也是督促政府官員更積極回應民眾政策需求的有效問責機制。然而,今日所有民主國家所普遍面臨的困境是,無論政黨如何更替,一次又一次選民很快就對新一屆民選政府感到失望甚至絕望,而且新政府的政治蜜月期愈來愈短。無論候選人競選承諾如何亮麗,他們上台後能兌現的少之又少,無論新當選的政治領袖面貌如何清新,他們很快會因為施政讓選民失望而失去光環,新當選的法國總統馬克龍也不例外。

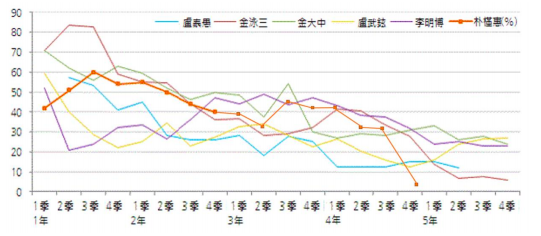

我們可以利用三張總統施政滿意度變化的統計圖表,來說明這個明顯的趨勢。無論在實施半總統制的臺灣、採行偏向總統制的南韓或是典型雙首長制的法國,直選產生的總統都很難超脫上述的惡性循環,在台灣除了民主化初期的李登輝總統可以維持高民意支持外,直選總統都無法頂著高民意支持度度做到任期滿(參見圖五)。在南韓與法國也是一樣,歷屆民選總統愈來愈難逃過任期尚不過半施政滿意度就跌落谷底的困頓之局。除了早年的法國奇哈克總統外,大多數民選總統最後都是在遭多數選民唾棄的情境下淒涼卸任或去職(參見圖六、圖七)。

過去三十年新興民主國家所普遍面對的第二層結構性障礙就是全球民主化的源頭(美國)所提供的就是一個劣質民主模式,而且這個劣質民主模式還處於不斷衰敗的過程。美國民主的衰敗開始於雷根時代推行的「新保守主義」革命,新保守主義宣揚的市場萬能意識型態以及所激起社會價值衝突給美國社會帶來巨大的災難。這場變革將所有歐美資本主義社會的權力結構導向極度不平衡,也嚴重扭曲了民主體制的運作。新保守主義是自由市場原教派,雷根政府所啟動的改革,是一場敵視「政府」、醜化「國家」、神化「私人企業」、崇拜「市場」的激進革命。新保守主義推動的政策加速了自由市場機制中的「弱肉強食」與「劫貧濟富」的傾向,富裕階層透過政治獻金可以讓兩黨的政治菁英都為其效命,勞工與中產階級的政治影響力被大幅壓縮14,結果是貧富差距急速擴大,大量中產階級跌落貧窮。

同時,新保守主義革命還掀起宗教與社會價值衝突,更激化了政治對立。價值衝突讓墮胎問題、同性戀婚姻、環保議題、多元文化議題、甚至學校應該如何講授人類起源問題都變得非常尖銳。當信念衝突越激烈,政治競爭手段乃日趨下流,選舉程序受到各種技術性操弄,選舉結果爭議不斷。在實際政治運作過程中,美國政治人物高度依賴所謂的「政治顧問」,這批謀士最擅長的是撰寫激情的演講稿、提出動人的競選口號、讓選戰圍繞這政治包裝與形象打造;同時利用媒體推出攻擊戰術、抹黑對手、操弄選民的情緒、散布假資訊、操控新聞媒體、滲透社交媒體。

過去最惡名昭彰就是布希的首席政治顧問卡爾羅夫(Karl Rove),現在最炙手可熱的則是擅長大數據分析與操弄社交媒體的「劍橋分析」(Cambridge Analytica)公司,這家公司幫川普陣營區辨各類選民小眾群體然後分別對他們進行精準式政治行銷。而這擅長這些伎倆的政治顧問卻成為許多新興民主國家選舉操盤人膜拜的對象。在政治顧問當道的時代,也就意謂著政治人物不需要去認真思考國家的前途與未來,也不需花心思去謀求施政績效,而是去網羅最專業的政治顧問,因為這些顧問可以化腐朽為神奇,可以輕易掩飾自己的無能、失職與貪腐。

新興民主國家的政治菁英以及他們身邊的幕僚,正是從美國政治人物的身上學習各種惡質的政治競爭、民意操弄手段與技巧。美國不僅提供錯誤示範,而且還向世界各國輸出這些政治伎倆,活躍於美國政壇的政治顧問,更大量向其他國家的政治人物提供他們的專業服務,在所有涉及美國戰略利益的其他民主國家的大選活動中,都可以看到這群政治魔法師的身影。

這正是我們所處時代一個最弔詭的現象:美國以世界民主模範自居,但卻向全球輸出劣質民主。美國民主政治品質的退化具有強大的感染性,也成為全球民主品質退化的最大感染源。這對所有新興民主國家而言,都是一個巨大的陷阱。因為,一方面在意識型態領域中民主被樹立為普世價值、唯一的選項(the only game in town);另一方面美國的這種劣質民主模式又被普遍模仿,而且在模仿過程中經常是變本加厲,其結果是讓多數新興民主國家陷入劣質民主的困境。當劣質民主的源頭仍在進行錯誤示範,其他國家的民主體制就更難產生自我矯正的改革動能,人民只能逆來順受民主包裝下的惡質政治,因為似乎民主無可替代。

臺灣也正陷入這個大歷史困局之中。想要掙脫這個困局,就不是僅僅靠調整憲政體制設計、國會席次或投票制度就可以得到明顯改善。解脫困境的第一步,就是要在思維上超越過去我們習以為常的以西方為中心的世界觀,唯有超越這個思維窠臼我們才可能認清我們所處的大時代,以及掌握全球政治經濟格局變化的大趨勢。我們需要重新檢視過去被視為理所當然的主流價值觀與思考模式,因為這些價值觀與思考模式只是一時一地的歷史產物,從來就不是放諸四海皆準的金科玉律。這些思維窠臼不但無助於我們認識與理解二十一世紀歷史巨輪的滾動軌跡,反而可能遮蔽我們的視野。

很明顯的,國家層次的民主已經不能適應人類發展的需要,亟需在全球層次建立新的民主機制。要有效回應上述的嚴峻課題,發展中國家必須透過集體的力量,試圖在全球層次建立民主治理機制,讓所有利害與共的群體都有機會參與全球事物的管理、才能徹底控制資本主義的風險與破壞性、才能有效駕馭全球資本主義的兩極分化傾向、才能全面重新建構市場、民主、社會與環境的共生規則。

*作者為中研院院士,余紀忠文教基金會董事。