第二次世界大戰1945年結束,那年1月27日,蘇聯軍隊解放了奧斯維辛-比克瑙納粹死亡集中營,解救了倖存的猶太囚徒。2005年11月,聯合國大會決議通過每年1月27日定為緬懷大屠殺遇難者的國際紀念日。

自那以後,每年的這一天,國際組織和許多國家都會組織各種紀念活動,悼念遇難者,重申防止歷史悲劇重演的決心。

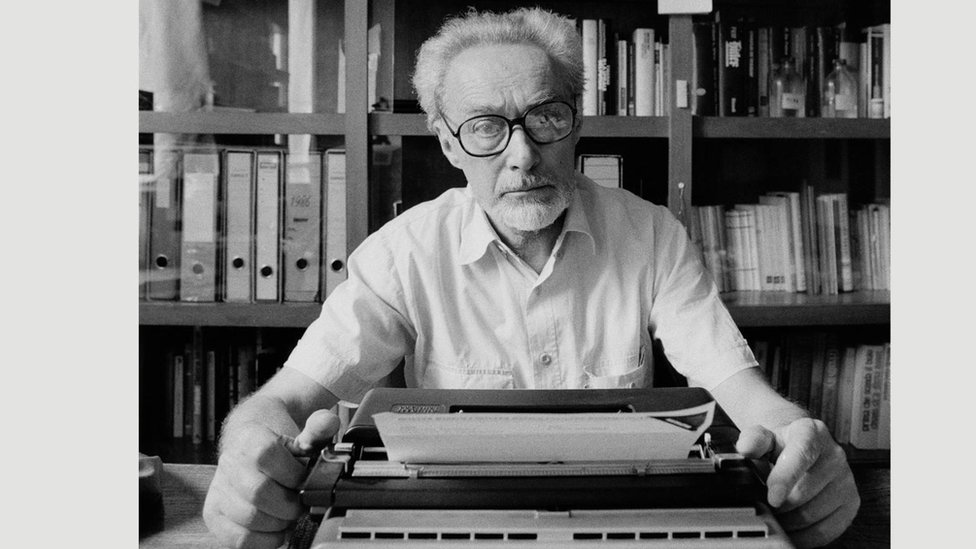

奧斯維辛集中營解放77週年之際,我們重溫一位著名的死亡營倖存者的回憶錄 — 意大利化學家萊維對自己在集中營九死一生的磨難在他2019年出版的自傳中有詳細記載。

「蒸餾過程很美。第一,這個過程徐緩而安靜,而且充滿了哲理。你在忙於蒸餾工作之時,還能從容思考他事他物,猶如人騎自行車於路途之時。第二,蒸餾是液體轉為氣體,又變為液體的過程。經雙重來回的轉化,物質得以提純。這也是一種模糊而又迷人的狀態,起源自化學,卻又遠遠超越了化學。」

很少有作家能有代表其精神的名言,萊維(Primo Levi)是個例外。他的自傳《元素週期表》(The Periodic Table)中,就有不少這樣的金句。

萊維是一個化學家。他的化學精神,不僅體現於他自傳選擇的書名,也滲透到他精心打磨一絲不苟的散文風格之中。他還是意大利猶太人,24歲時被遣送至奧斯維辛(Auschwitz)集中營經歷過生死。萊維的寫作風格也恰似「蒸餾」,他的作品中沒有華麗的辭藻,簡單而純粹。

萊維從都靈(Turin)被押解去奧斯維辛,然後得以返回家鄉都靈,在他出生的那間公寓裏度過了餘生,他的一生也猶如被蒸餾了一個輪迴。正是這樣的經歷,使得他洗淨了狂妄和虛榮,也使得他能目光銳利而頭腦清晰。

2019年為萊維的一百年誕辰,也是重溫他大屠殺回憶錄三部曲的好時刻。戰後他回到故鄉,立刻提筆開《如果這是一個人》(If This is a Man)的創作,回憶他在集中營的故事。十年後出版的《終戰》(The Truce),描述了他離開奧斯維辛返回故鄉都靈途中艱苦跋涉的過程。又過了30年,萊維在彌留之際著成了《被淹沒和被拯救的》(The Drowned and the Saved),這本書是他一生關於猶太人遭遇納粹大屠殺這個題目的思考總結。

毀滅一個人

萊維寫道:「我很幸運,是在1944年才被遣送到奧斯維辛集中營。」當時二戰已經接近尾聲,納粹為了延長有奴役價值的猶太勞工的生存時間,停止了肆意殺害,使得萊維活下來的機率增大。儘管如此,和萊維被押上同一列火車送進奧斯維辛的650個意大利人中,活下來的只有區區20人。

萊維是過了好一些時候才終於明白集中營是什麼。對於猶太人來說,這裏不是滅絶營,也不是勞教所。集中營的設計,就是為了「毀滅人」。到達集中營後,新來者就被分成了兩組人,一組有用,一組無用。雖然萊維的塊頭不大,還是成功被歸到了第一組的隊列之中。然後,所有人被扒得一絲不掛,剔除了全身的毛髮後,還被迫紋上了囚犯編號:萊維成了第174517號囚犯。萊維在這本書開篇時那種充滿了英雄氣概、憤慨和恐懼的文字,到此變成了一般現在時敘述。

從此時起,萊維的記載,既無對自身經歷做哲學的思考,也不做歷史的論述。該書未探究納粹的緣起,也沒有對人類的邪惡本性做刨根究底。他只是詳盡地描寫了集中營裏的生活。他總是自嘲說,自己的文風像極了化學實驗報告。他的講述是如此的實事求是,甚至滑稽場面的敘述也是乾巴巴的,但絶大多數場景令人毛骨悚然,不過也絶無聳人聽聞的誇大言辭。

集中營寒冷和饑餓的日子,幾乎榨幹了囚犯的生命。囚徒只得聽命令苦幹,給什麼就吃什麼,鮮少有人能撐過三個月。一天早上在勞動時,萊維看了一眼手邊的活,便知道「自己半小時內必然會疲勞致死。」很快他便感受到自己「拼了命幹,以至於耳朵聽不到聲音,眼睛幾乎失明。」他緊緊咬住嘴唇,一心想著「再加些痛苦在身上,就能調動身上最後一絲力氣。」猶太人監工也知道這個規律。有的監工會「用盡非人的暴力」毒打囚犯,但也有監工在打人時「親切溫和,一邊打人,一邊勸告,像極了趕車的馬夫鞭打馬匹一樣。」

晚上,囚徒兩人合睡一個鋪位。所有人做的夢,無非就是兩種噩夢。一個是他們將自己的遭遇講給親朋好友聽,卻無人會理會他們;另一個是夢見食物。「很多人會在夢裏舔舔嘴唇,做出咀嚼的動作,這是他們在夢中吃東西。」不論做什麼夢都會令人希望從此一夢不醒。但天一亮,奧斯維辛集中營就會響起一聲「Wstawàch」(起牀)的命令,鞭子一般將每個人從夢中抽打醒來。

萊維承認,即或他寫下了這些噩夢般場景,但人類今天的語言仍無法描述出納粹種族滅絶之殘酷。他使用了這樣的詞句去描述,但沒有經歷過集中營苦難的讀者,按照他們對這些詞匯的通常理解是無法真切感受他文字傳達的含義。「我們都會使用饑餓、疲憊、恐懼、痛苦、嚴冬這些詞匯。對於不同人而言,其含義是不一樣的。這些詞都是自由使用的詞匯,創造和使用這些詞匯的是自由人,是在家無病呻吟的人。要是集中營再晚點解放,可能會誕生出一種新的嚴苛的語言。」

使用新的語言描繪集中營地獄般的生活,是一種社會實驗,也是一種生物實驗。萊維從不停止觀察,他說自己「有博物學家般的好奇心,發現自己被置身於一種非人的環境之中,這是一種從未有過的、恐怖的新世界。」正是在奧斯維辛,萊維發現了人性之局限和法則。集中營將囚徒逼至絶境,類似於一種心理學,甚至是形而上學的壓力測試。在這樣的絶境之下,一個人會如何變化?而這樣的變化又能如何改變人類的感知?本書的標題看似邏輯演繹推理:「如果這是一個人,那麼……」萊維在書中說,在集中營「人最好不去思考」。他觀察並記錄了那段時間裏還能被稱之為人的種種形態。

《被淹沒和被拯救的》

萊維在奧斯維辛待了11個月。第二年的嚴冬,蘇聯士兵解放了集中營,他們也為所目睹的事情羞憤不已。萊維的第二部回憶錄《終戰》中記錄了他返鄉途中的行程。他沒有從奧斯維辛向西南方徑直返回家鄉都靈,而是一路向東,來到了蘇聯,幾乎到了北邊的明斯克。然後,兜了一大圈後南下到了羅馬尼亞。此後才開始往西踏上回鄉歸程:從匈牙利到捷克斯洛伐克,再到奧地利、德國,最後才回到意大利。這一路走來,像極了荷馬史詩的英雄奧德修斯的艱難回鄉之旅。冬天已經過去,陽光又重回人間。《終戰》的第一章,就叫做解凍。就像瘦如枯骨的身體有了肌肉和脂肪,萊維的人性也漸漸復蘇。

萊維最終回到了家鄉,他在集中營裏朝思暮想的夢終於得以實現。房子、家人、食物,他都有了。但是他還想傾訴自己的故事,但是唯恐無法講好這段歷史。他於是又回去當他的化學家,一生都在同一家油漆廠上班。只有到了周日,他才埋頭寫作。

作為集中營的倖存者,萊維深受困擾。為什麼他得以倖存?在奧斯維辛怎麼樣才能活下來?對萊維來說,身體健康,能說德語,是他能活下去的關鍵。當然,運氣也很重要。萊維的幸運源自兩個事情:第一,他認識了一個意大利人,此人偷偷送食物給他六個月;第二,蘇聯紅軍解放波蘭前夕,奧斯維辛展開最後的大屠殺時,他恰好生病逃過了這一劫。然而對於這樣的天意,萊維嗤之以鼻。「活下來的,都是最壞的人、最自私、最殘暴、最麻木不仁的人,他們是『灰色地帶』的配合者,是奸細。這麼說當然不全正確……但是既定的規則如此……最好的人都已經在集中營死去了。」

萊維用「灰色地帶」一詞,來形容介於納粹和「溺亡者」(死於不掙扎不妥協的受害者)之間的人的道德處境。也就是像他這樣,為了活命屈服於邪惡的這群人。有時候這樣的配合很渺小,不過是為了掙得額外的口糧或許給納粹擦擦鞋而已。但有的則是助紂為虐。集中營裏有少數囚徒幫助納粹順利管理集中營。這兩個極端間存在著許多共犯關係和強迫約制,使得我們難以分辨正邪和判斷無辜者和罪人。

猶太人遭受的大屠殺徹底改變了萊維對人類的看法,但他絶不相信這場屠殺向我們揭示了人類的本質。「我們不相信這個最為淺顯、最為簡單的推理:看到文明的制度被剝離,就說人類的本質殘暴自大,愚蠢之極……我們相信,唯一能夠得出的結論是,如果你迫於強烈的需求(如食物)而自身又殘障無能,這時我們許多本來習以為常的社會規範和本能就只能泯滅於沉默。」

那納粹又如何?「是刻意犯下惡行,還是理智的泯滅?人類行為中,兩者時常兼而有之。」納粹的種族滅絶屠殺是無法為之合理化的,按任何一種文明標凖都是天理難容。但萊維也強調說,這種暴行也不是不能理解。至少從個人層面上來說,都有可辨認的人性動機。有的納粹分子是狂熱分子,有的是投機者,有的是懦夫。但作為群體,人類是可能犯下反人類的罪行。

1961年,也就是《如果這是一個人》首次出版的14年後,這本書被譯成了德語。給德文版本寫前言時,萊維苦惱不已。他內心很矛盾,他想發洩一通自己的憤怒、責難和絶望,但也心有牴觸。因此,他寫下了這樣字斟句酌,不無蔑視的文字:「我還活著。因為我要評判你們,所以我才會去了解你們。」

請訪問 BBC Culture 閲讀 英文原文。本文2019年曾發表於BBC英倫網。