但歷史書寫往往是為了政治需要而生,阿拉伯人首先要逃避自己的失敗,於是便把帝國的滅亡全數推給蒙古人;遜尼派則要維護自己的身為多數的正統性,於是便把蒙古入侵的責任推給什葉派,認為這次又是什葉派裡應外合,才會導致帝國毀滅。而阿拔斯崩解後,遜尼派確實受到一定程度的重挫,但當年的什葉派尚未在伊朗聚居,基地分散,加上後來又與民間的蘇菲道團勢力相結合,活躍不少,因此讓遜尼派更有「趁人之危「的感覺,加深了國仇家恨的情緒。

其實在遜尼與什葉漫長的互動史中,雙方並非隨時處於交火狀態,兩派信徒長年混居,只要不一起做禮拜、談宗教,基本上不會感受到彼此的差異。但若政治情勢有變,雙方往往逃不過相互動員的宿命:什葉派少數當久了,便想趁機多占點版圖;遜尼派則對失去的江山憤怒不已,反什情緒因而與日俱增。

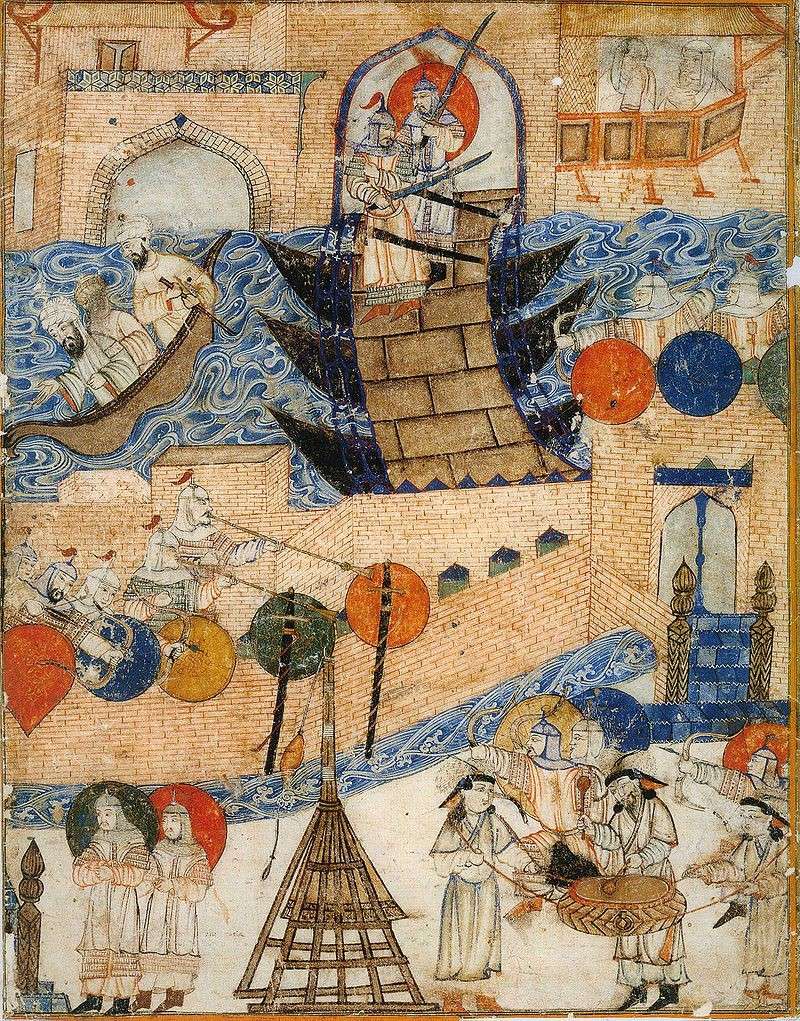

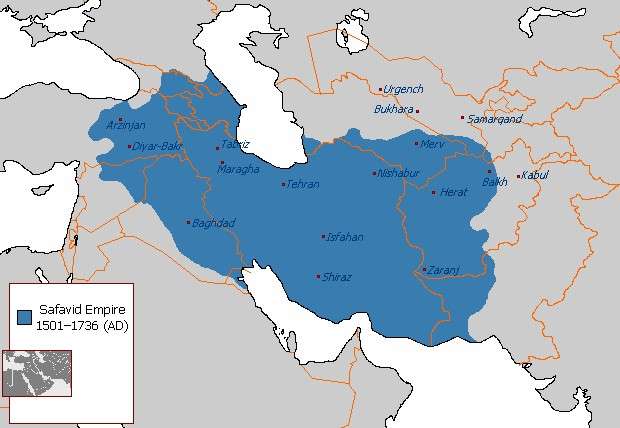

故阿拔斯崩解後,在原本遜尼派的版圖上,出現過許多什葉派建立的小型王朝,這些統治者都有一共同的特徵,就是大力推行改宗政策,強制要遜尼派改奉什葉派,與當年的遜尼派邏輯如出一轍。以1501年建立的薩法維王朝為例,身為沙阿的伊斯瑪儀一世便宣佈什葉派為國教,大肆迫害、處決遜尼派穆斯林,而這項舉措的直接結果,就是導致今日的伊朗與亞塞拜然幾乎只剩什葉派穆斯林,本為多數的遜尼派不是被處決、就是流亡,走不了的人為求自保也只好改宗。

但什葉與遜尼間雖留過不少鮮血,卻有共同的敵人,也就是西方勢力進入中東後帶來的世俗主義。鄂圖曼土耳其崩解後,中東各地淪為英法等國的勢力範圍,西化與現代化席捲了伊斯蘭世界;而在這波浪潮下,遜尼與什葉都是輸家,於是雙方便互相結盟,共舉反帝反殖的大旗,最著名的例子就是伊斯蘭第一名校愛資哈爾大學,竟在1959年加開給什葉派穆斯林的宗教課。在當時的氛圍下,許多穆斯林都相信這會是遜尼與什葉的千年大和解;但可惜從長遠來看,這不過是歷史長夜下的曇花一現。

80年代開始,阿拉伯民族主義衰退,整個中東的反殖氣氛因而變得詭譎多端,宗派主義於是填補了民族話語的缺口,再加上伊朗伊斯蘭革命剛結束,遜尼派世界不禁又回想起被薩法維王朝支配的恐怖,結果雙方齟齬再現,往日情誼一去不復返。直至今日,伊朗威脅論仍是海灣各國政府最琅琅上口的宣傳語;阿拉伯之春也被某些阿拉伯國家定調為伊朗的陰謀。諸多指控背後,其實隱含了「什葉派是第五縱隊「的陳年恐懼,這種情緒更與冷戰與地緣因素相互雜揉,日漸強烈。

夾在兩強間的沙烏地什葉派

沙烏地雖於1932年正式建國,但遜尼與什葉雙方的梁子,卻早在德拉伊耶酋長國(Emirate of Diriyah,又稱內志第一王國)時便結下了,這一切還得從瓦哈比說起。1744年瓦哈比主義的首倡者穆罕默德·伊本·阿卜杜勒·瓦哈卜流亡到了內志,受當地部落首領穆罕默德·本·沙特庇護。沙特遂以瓦哈比思想統合各部、四處征戰,不出幾年便建立了酋長國,定都德拉伊耶。