提燈慶祝會過了近七十年後,我在北京陳勇的家中訪問他,這是位於北京西郊某個街坊一棟不起眼的公寓。陳勇現年八十出頭,頭髮灰白,下巴出現淡淡的鬍鬚。他的雙手略微顫抖,緊抓著一副眼鏡。他的一隻眼發炎,幾乎闔著;鬼鬼祟祟的緊張取代了少年時平靜的眼神。

這本書是針對杜魯門政府對毛澤東在一九四九年獲得勝利所做出的回應,進行一整年的敘述。而我在寫作這本書的過程中最感欣喜的部分,就是能夠與一些目睹這十二個月戲劇性事件的人聊天、訪談。歲月不居,現今仍活著的目擊者愈來愈少;有些關鍵人物已過世四十年,甚至更久。其餘的也垂垂老矣,記憶力快速消退。在敘述這個故事時,我總是緊抓著當代的文獻──日記、備忘錄、信件和報刊報導,因為這些文件能夠呈現當年最精確的樣貌。不過,我絕不會錯過與實際在場目睹過程的人交談的機會。這些遭遇有點神奇──我與過去的中國竟然產生活生生的聯繫。

在陳勇那陷於盛夏濕氣的公寓中,他慢慢地走過水泥地板,從床頭櫃打開一個抽屜,拿出一張黑白照片。照片中,年少的陳勇穿著一件中國共產黨士兵的襯墊灰色外衣,腰部收緊,就青少年的身材來說,衣服尺碼太大了。我們談話時,七十年前的情感似乎全都回來了;他一度悄悄地開始哼唱起一首老軍歌。可是,當我追問他所經歷的細節時,他經常記不起來。他會瞇起眼睛直視我,然後沮喪地說:「記不得了。」但是,當我問他是否經常回想當年事蹟時,他卻說:「幾乎常常會想起。」當然,這就是年紀大了之後的巨大矛盾:我們愈是記不得,就愈花時間去回憶。

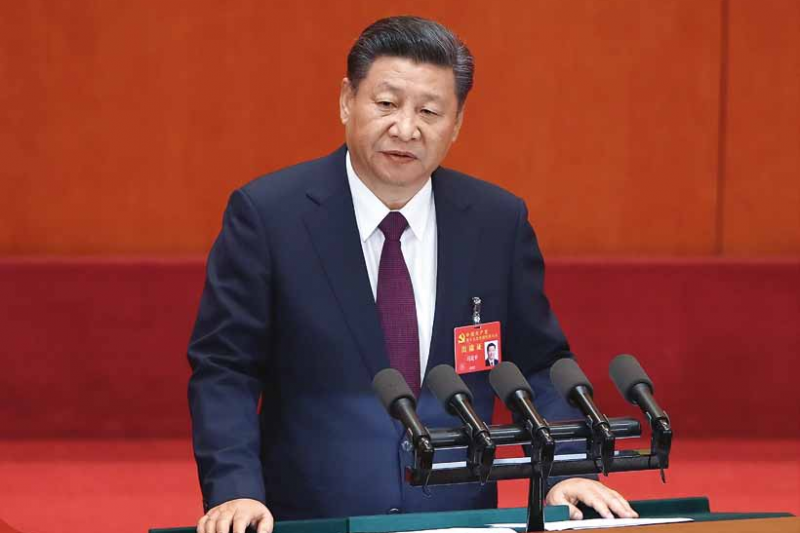

人會凋零,國家也是:即使參與過革命的倖存者也正在消失,目前中國領導人就花不少時間試圖記住那個時代。中國現任國家主席習近平在掌握大權後不久即表示,他認為革命史對於一個國家來說,是「最好的營養素」,有助於成為偉大的國家。經過一九八○年代多年去毛澤東化之後,中國的領導階層現正有意識地重彈毛澤東一些最著名的政治曲調。中國現代政治家回顧過去時,並非朝向大躍進的瘋狂愚蠢──當時毛澤東妄想改造中國的農業經濟;也不是朝向文化大革命的瘋狂掠奪──在一九六○年代末期和一九七○年代初期,毛澤東動員中國的不滿青年瘋狂地鞏固他的獨裁統治。今天的中國領導人則是以他們全心的情感反響,慶祝一九四九年的勝利。在各種致敬行動中,習近平政府制訂了一個新節日,在每年九月三十日舉行「烈士節」紀念活動──一九四九年九月三十日,中國領導人在北京興建了一座重要的國家紀念碑。

今天的中國仍然充滿著一九四九年的紀念物。最近一個春日早晨,我從北京到西柏坡一日遊。當年年初解放軍準備完成征服中國大陸的工作時,毛澤東以西柏坡做為他的農村基地。曾經是破爛道路的顛簸旅程,今天已變成沿路樹蔭夾道的高速公路,一路暢行四小時。雖然北京的天氣異常晴朗,沒有霧霾,當我們往西南方向行進到中國的工業中心地帶時,天空變得愈來愈朦朧。車窗外,新中國的影像一路閃過:沙坑、煙囪、太陽能光電板、電線,還有那宛如被一個宇宙級怪物啃掉一大塊的山丘。然而,在其他方面,舊中國仍然與我們同在。我的計程車司機在他的福特轎車儀表板上擺了一個毛主席的白色半身像,它的底座標示著「保佑平安」。