我沿路繼續開,來到一處露營地,在營地管理中心附近停車,刺骨的寒意迫使我把能穿的衣服全都穿上。我鑽出車外,搖搖晃晃走去按門鈴但沒人應門,正當我打算掉頭時,一位身穿藍色厚羽絨衣、頭戴黑帽、腳踩厚底靴的男子,冒著當天早上冰凍的毛毛雨朝我走來,他叫布雷德.強柏拉登(Brede Johbraaten),是營地主人,我表示想租一條船划到小島,但他說現在還是冬天,一般人不會在冬天租船。

不過他倒是願意回答問題,於是我們來到一處用木頭搭建的小型工廠,躲避愈來愈大的雨勢。這位先生年約65歲,有3名孫子女,一開始蠻沉默的,後來他開始講起如何在那可怕的日子幫一群全身濕透且飽受驚嚇的年輕人從湖裡爬上岸,我們的對話也變得陰鬱起來。他從1990年代起經營這處營地,有來自挪威、德國和荷蘭的常客,這場槍擊事件嚴重影響他的生意。

「我真是受夠了」,他用挪威人一貫含蓄的說法說道。

他的語氣也變得尖銳,首先他責怪警察,如同一般人在發生壞事時會找的出氣對象,他說他們反應太慢而且亂無章法,但是挪威太少發生大規模槍擊事件,也難怪當時會亂成一團了。

他又說,記者來這裡只想談論那天發生的事,而不是發生在這一帶住民的事,於是我開始問到他的生活,但我有點掙扎,這裡發生過的事讓我幾乎想避而不談,我對談論曾發生的恐怖事件有些遲疑,便問他房價是否受影響,但這話題只談了一會兒,因為這是我們都了解的事。

接著,他彷彿覺得有義務似的,開始談起布雷維克。

「他是個愚蠢的傢伙,他們不該用名字稱他,應該叫他殺人魔。」最簡單的解決方法,就是有人在殺人魔的腦袋送上一槍。

現在的雨勢開始變大,雨滴在湖面閃爍,能說的也就這些,或者有些話不該說出。於是我們握手道別,我離開他,也離開他所在的島嶼永遠留在世人心中的景象,我不知道每天一早醒來就想起這裡發生的事,會是什麼感覺。

我沿湖岸繼續開了一陣子,將車子停在一塊朝島嶼方向突出的細長岩石邊,政府在這裡樹立永久的紀念,這是切成銳角的玄武岩,象徵曾經吞噬此處的人禍,我坐在車子裡,透過蒙上一層薄霧的擋風玻璃觀看白色雲朵從四周的山飄下,籠罩住烏托亞島。

我到過全世界幾個發生過類似重大槍擊事件的地方:英國和美國的校園屠殺,索馬利亞和菲律賓的萬人塚,還有亞美尼亞和德國的種族滅絕屠殺現場。那些地方也有種讓人不知所措的寧靜,感覺你問任何問題都是隔靴搔癢且裝腔作勢,對發生過的事沒有簡單的解釋,這些地方永遠具備這樣的特點。這裡也是如此,一朵朵雲飄過來,逐漸縮小天地之間的距離,之後雨勢漸歇,剩下的只有沉默。

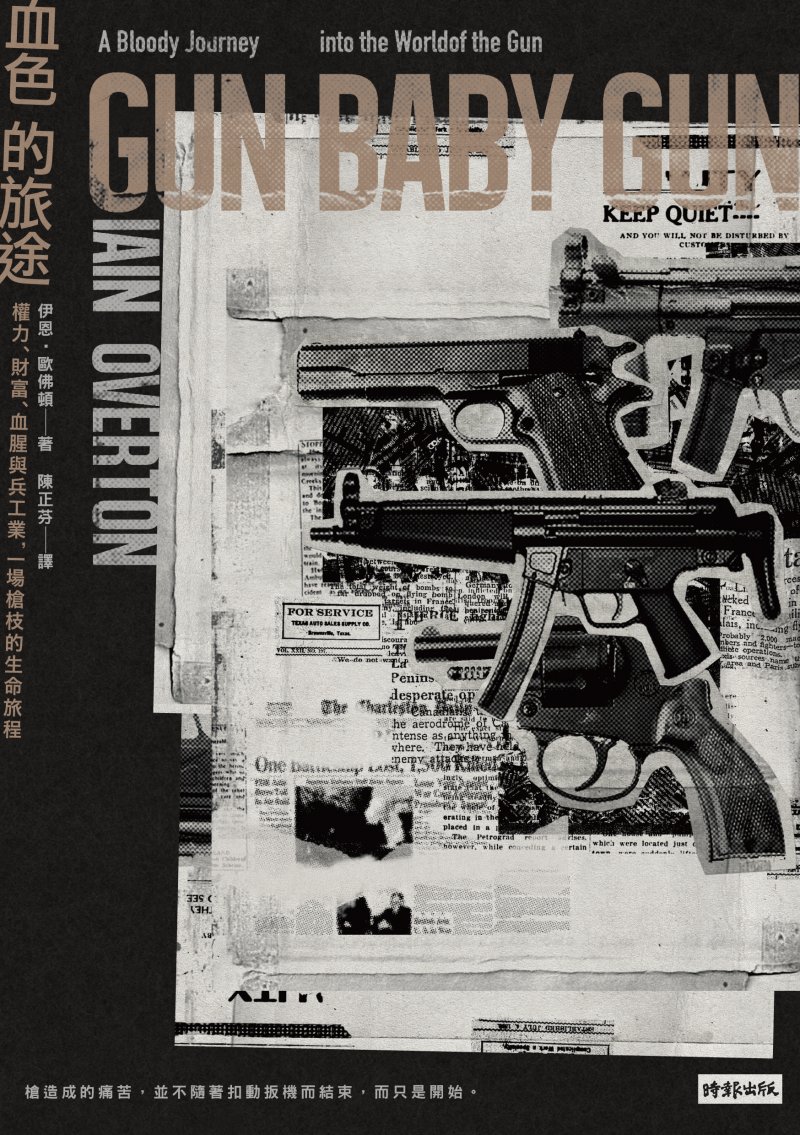

*本文選自時報出版 《血色的旅途:權力、財富、血腥與兵工業,一場槍枝的生命旅程》,作者伊恩‧歐佛頓(Iain Overton)在倫敦的慈善機構「對武裝暴力採取行動」(Action on Armed Violence)擔任主席,並於劍橋大學擔任客座講師,為調查記者兼戰地記者、新聞報導局成立者及編輯;其報導曾榮獲皮博迪獎(Peabody Award),兩度獲得國際特赦組織獎(Amnesty Award)以及一座英國電影和電視藝術學院蘇格蘭獎(BAFTA Scotland)。