就是那年,我終於把那個藍花碗抱回了上海,第二年,我讓工人師傅在它底部開了一個圓孔,接上排水管道,裝上銅製水龍,它變為了一個小水池,可以用來洗雞毛菜,洗茶壺……去年搬家後,藍花水池就在老房子的角落裡待著,上個月去看,發現它已落滿了灰塵……

回憶的滋味,目的地,車,歌,風和風景,紀念物,氣息,氛圍……遙遠的十年前的這次旅行……

我知道F現在仍然在廣州,成家了,女兒五歲。二○○六年春節,我的朋友A基本是獨自度過的,他早已不再寫詩了,一直感到累;他是在大年初一那天,獨自離開了烏魯木齊的家趕去哈密,是為生意上的事情拜碼頭。他開著嶄新的福特車過去,預備初三返回;但在初三的這天早晨,當他開出哈密的岔路口,卻沒有走西向烏市的道路,而只堅定開往了東方,他一路不斷放著音樂,其中有那首陳舊的「我要從西走到東,我要從南走到北」,他抽著煙,半途下車解手、加油,直行一百七十公里,到達了星星峽,然後繼續前行,開往敦煌——這個階段,他確實不知自己究竟在想什麼,能這樣固執前行,為什麼去到前面那遙遠的所在……哈密距離敦煌四百公里,離開他要返回的烏市,遠距九百五十公里。路上幾乎見不到人,雪、沙漠,夜裡的敦煌小城掛著奇異密集的紅燈籠,當地人習慣在這夜燒冥紙,到處有火光,但是沒有人,極其冷清;他不知自己來這裡做什麼,想到十幾年前當地有個畫家也許還記得他,打聽到最後,沒有此人,於是他找旅店住下了,店裡專為他把樓下歌廳門鎖打開,讓他自己一人在裡邊唱歌喝酒……最後他睡著了;第二天,他調頭西去,開往烏魯木齊,在一百二十公里處,被一位同樣孤單的警察攔下了,見車裡就他一人,一個光頭的中年男子,警察極其警惕,立刻仔細檢查他的車,包括輪胎和後備廂,他沒帶駕照,於是被押到所裡去查,等電腦上出現A的駕駛執照檔案,警察才舒一口氣,關心地問他:大過年的,就一個人,無人陪伴,走這樣遠的路,不寂寞嗎?家出什麼事了?他說沒出什麼事,一切都很好,沒有事情。

他的回答是真的。

「我要從西走到東,我要從南走到北」。A想把這內容寫成電影,記錄這無目的旅行;不回家,大家都要回家,是他沒想到的問題……影片內,那個人物一直開著車,抽煙,加油。在這個漫長的過程中,也許他憶起了一位中學女同學……他還記得她的笑容……最後他在一小縣城裡,或一個小鋪子裡買煙,碰到一位胖大嫂,她帶著幾個小孩,她的憨厚丈夫冒雪趕回,一家人陪他一起喝了酒,吃了過年餃子……他逐漸知道了,這就是他過去的女同學,他不驚訝,覺得這樣的圖畫的溫暖,於是他道別,上路走了……

無目的,無理由,車,孤單、荒涼,這本不是中國題材。

在某種時候,所謂苦悶,已脫離現實的原來節奏,張開翅膀飛出來……

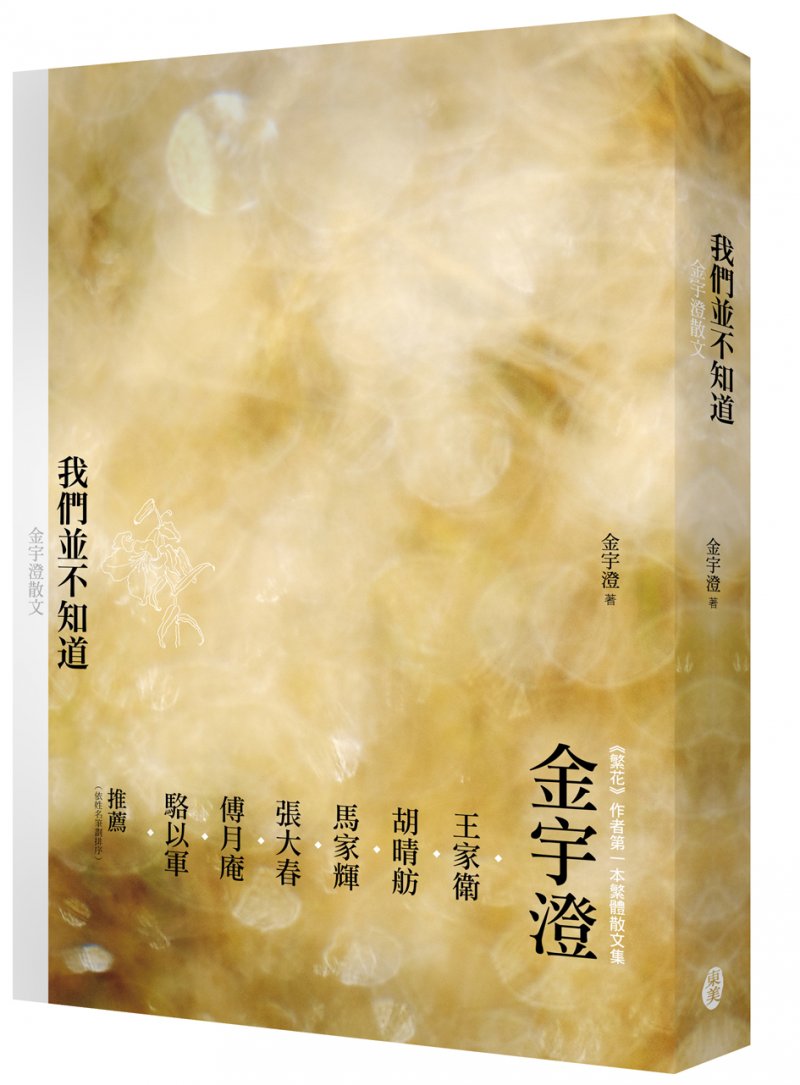

*作者為資深編輯、作家,本文選作者新作自《我們並不知道——金宇澄散文》(東美出版社)。