十九世紀俄國文學的發展以及其巨大的政治社會影響,與別林斯基(V. G. Belinsky)為中心的文藝圈子是分不開的。我對二十世紀初,海德堡城中韋伯(Max Weber, 1864–1920)家的「週末派」(Weber Circle),一群具有高度創造力的人在一起談論,也感到印象深刻。後來韋伯的一個學生移民到美國密西根大學教書,而留給我們一份相當生動的記載。在「週末派」中出了各式各樣的大學者(像盧卡奇,Gyorgy Lukacs),甚至還包括一位後來的德國總統。

再回到維也納。林毓生先生說,一九二○至三○年代,維也納之所以造就了那麼多傑出的社會科學家,與米塞斯(Ludwig von Mises)的私人討論會密切相關。當時米塞斯不是大學教授,而是奧國財政部的一名商務顧問,那一群圍繞在他旁邊讀書討論的人就有海耶克、Eric Voegelin 等大師。

綜合這些「一群人把一個人往上頂」的事例,我有一種感觸。凡是一個學派最有活力、最具創造性時,一定是一群人不但做著「白首太玄經」的工作,同時不拘形式地圍繞著一、兩個中心人物自由地交流、對話。龔自珍〈釋風〉篇中說,「風」是「萬狀而無狀,萬形而無形」,也可以用來說明一種學風的形成。「風」的形成不只是老師對學生縱向的講授,而是有「縱」、有「橫」,有「傳習」而得、也有來自四面八方不期而遇的吉光片羽。那些不經意的一句話,對深陷局中、全力「參話頭」而充滿「疑情」的人而言,可能正是「四兩撥千斤」的一撥。

二○○○年代初,我因為特殊機緣,有機會參與許多研究計畫的審查,我覺得各種審查會中有兩種氣氛隱隱然在競爭著。一種認為申請計畫的計畫書中所寫的,應該與後來的研究成果相符合。另一種觀念則認為如果做出來的成果皆在計畫書的預測中,這種研究的突破性大概不會太多。我個人所取的態度是「因其已知,發現未知」,如果期待一切皆是原先所未曾設想到的,未免太不可能;但是許多重大突破又是在計畫之外的。線性的推進很要緊,但是從旁邊撞進來的東西,也不能小看。歷史上許多「無用之用,是為大用」的發明(如X光),也不一定是從縱向的、線性的推衍所產生的結果,往往是縱、橫交叉,與自己原先的構思方案不經意碰撞、引會的產物。我願意把這一點提出來,以供有意營造富有創造力的學術環境者參考。

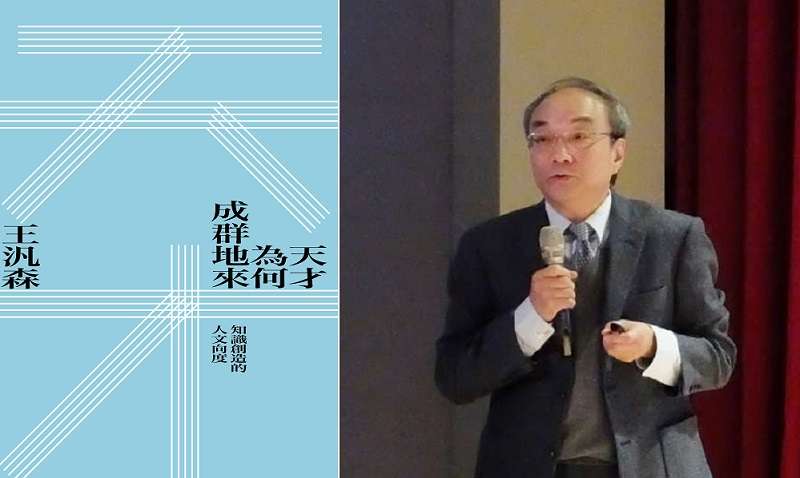

*作者為歷史學家,中研院院士,2005年獲選英國皇家歷史學會會士。曾任中央研究院代理院長、副院長、中央研究院歷史語言研究所所長。本文選自作者新作《天才為何成群地來》(允晨文化)