2月8日大年初一,我們全家去拜年,照例帶去他愛吃的紅燒蹄膀,也談起〈寧波西街26號〉裡的文友今昔,關心其回憶錄第三篇的進行。

「還沒有啊,還在腦子裡琢磨,」他的神情淡定,語氣平靜:「總要有個中心思想嘛。」

是的,「中心思想」,這也是天驄時常強調的創作要領。後來我偶而打去電話,為免打攪他休養,總盡量簡略的聊幾句,重點當然是第三篇的進行。

「我想想……」他的語氣仍是平靜的,「我再想想……」;往昔「想想」之後的滔滔不絕,漸漸的無聲以對。

如此幾次之後,聽說他的聽力減退,拿話機也很吃力,不敢再打電話去打攪;回憶錄第三篇於是成了我心中的懸案。

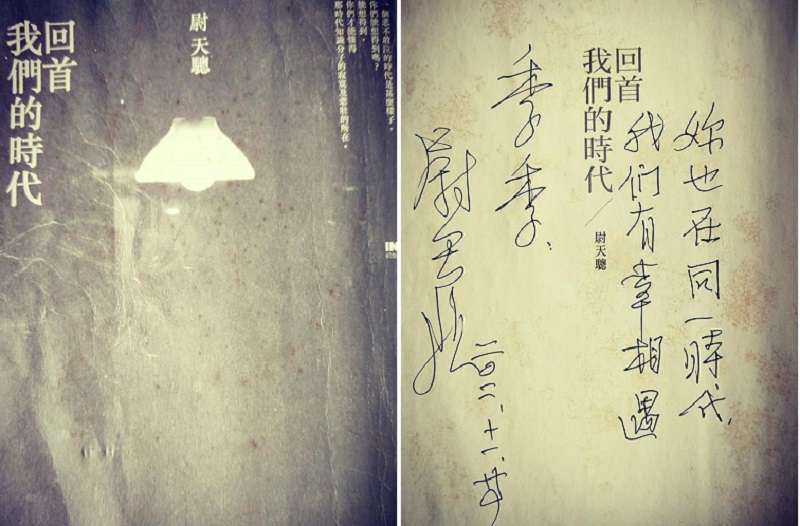

天驄一向關心世事,臥床後仍常看電視新聞,每天還細讀兩份日報。唯一的缺憾是他沒學電腦,無法使用網路。十多年前我在《印刻文學生活誌》任職期間,發表他的「歲月十帖」等鄉土散文,以及《回首我們的時代》專欄12篇,他都拿著手稿去政大附近請人打字,輸出列印後拿回家仔細訂正,一篇稿子往往跑三四次打字行,最後請打字小姐email給遠在巴黎的可可(其子小名)「審閱」,再由可可email給我發稿。——投稿給其他報刊,也都以此模式進行。

受傷臥床後,他無法再跑打字行,也無法俯案書寫,兩篇回憶錄都是由他口述錄音,再由照顧他的可可阿姨桂芳打字整理,列印讓他修改增補,再傳給可可「審閱」定稿,傳給「人間」副刊發表。這樣的完稿過程,比受傷之前更為繁瑣,但文中所述鉅細靡遺,層次轉折宛如一氣呵成。在他肉身艱困的生命晚期,猶能體現創作路上的「中心思想」;如此得來不易,即使只發表兩篇回憶錄,亦是彌足珍貴的。

我從1966年夏天認識尉天驄,閱讀其人其文已逾五十年。彼時他和陳映真、吳耀忠、七等生、黃春明等人正在籌畫《文學季刊》,來我家約楊蔚寫稿。楊蔚這個老左得知他們預定「10月1日創刊」,立即提醒陳映真這個小左,「別忘了,10月1日是老共國慶!」陳映真於是建議《文學季刊》創刊日期改為「中華民國國慶10月10日」。——雖然如此「謹小慎微」,後來仍發生了「民主台灣聯盟」案。

那時天驄英俊瀟灑,有一美麗女友C小姐住在目前中正紀念堂旁邊的眷村,聽說腿被撞傷上了石膏,陳映真約我們一夥人前去慰問。C小姐躺在床上,我們每人在她白色的硬硬的腳上輕輕摸兩下,問她痛不痛?她笑說:不痛不痛。卻又嬌聲指著胸口說:「這裡痛啦!」陳映真撞一下天驄肩膀說:「喂,老兄,這是你的責任呀!」我們於是先行離開,留下天驄盡他的責任。

天驄在〈我的文學生涯〉(1983)第十六節「我告別了現代主義」裡有如下一段話: