「那是屬於早年陳獨秀們的時代,人心開始淪陷的時代。不屈從于時代的胡適們,空餘一腔憂思,什麼都擋不住。」─笑蜀。

編者按:本文為笑蜀「談政治要小心」系列之三。這一系列文章的前兩篇發表於《風傳媒》,分別是《談政治要小心─陳獨秀式的?還是胡適式的?》和《北洋時期改變時代的北京街頭三把火》。

在「談政治之二」一文中,說到北洋時期「首都革命」的兩把火,我曾如此感歎:群眾運動、群眾政治終於露出了它的本來面目,即它其實就是暴民運動、暴民政治,即它其實就是政治超限戰,以大眾之名,拒絕任何法律的和道德的約束。這邏輯還可再延伸,即它其實就是革命。所以毛澤東才說,革命不是繪畫繡花,不是做文章,不能那麼文質彬彬,那麼溫良恭儉讓。對革命的超限戰本質的這種認同,毛澤東和陳獨秀等黨內同志,無疑有著高度共識。

這恰恰是胡適所不能接受的。

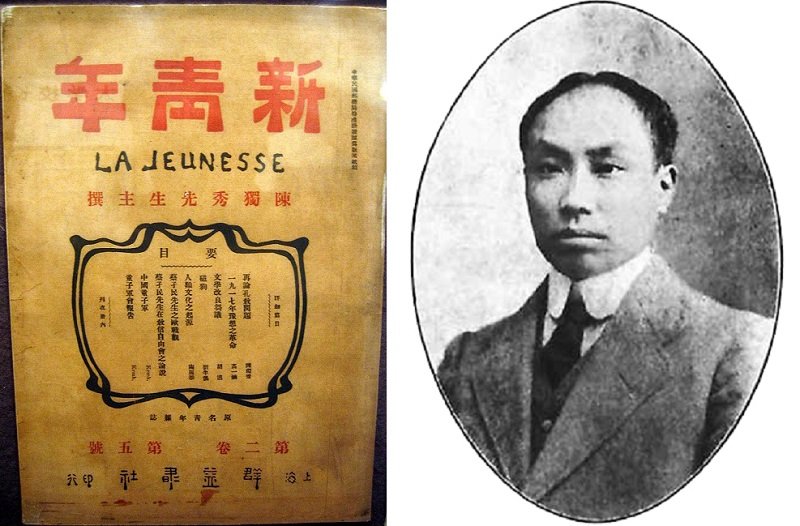

「首都革命」當天,胡適並不在北京,而是正在上海。他到上海主要想避風。此時的胡適,處境已頗有些尷尬。他固然得新文化風氣之先,一度領袖群倫,如日中天;但「五四」大潮一來,大時代隨即轉向,由思想鬥爭、文化鬥爭轉向主義之爭,尤其轉向政治鬥爭,轉向群眾運動、群眾政治,整個社會越來越撕裂,越來越極化。一向溫良敦厚的胡適,哪跟得上趟,其個人命運必然逆轉。「五四」就這樣成了大時代的拐點,也是胡適個人命運的第一個拐點。而有陳獨秀、李大釗的變臉,有新青年雜誌的變臉。胡適無法認同老朋友的選擇,只好分道揚鑣,越來越成了爭議人物。

此後,他每況愈下。1924年國民黨一大開啟的國共合作及所謂國民革命,是大時代的又一個拐點,也是他個人由盛而衰的第二個拐點。他既不認同陳獨秀、李大釗們鼓吹的布爾什維克主義,因此得罪了共產黨;也不贊成孫中山鼓吹的武力統一,傾向聯省自治和平統一,於是又得罪了國民黨。對國共兩黨主導的群眾運動、群眾政治,他也多所批評,尤其不贊成所謂學生運動,主張學生的職責就是讀書,反對學生捲入政爭。這當然更惹惱了青年學生。這時的胡適,已經差不多成了光桿司令。

撕裂的時代,極化的時代,是所有人必須選邊站隊的時代。像胡適這樣有著巨大影響力的人物,更必須站隊,更不能讓他閃開。他卻不僅跟國共主導的「新勢力」漸行漸遠,還居然跟「舊勢力」投懷送抱。1925年初參加段祺瑞組織的反動的「善後會議」,幾個月後,又接受末代皇帝的召見。他在新舊勢力之間的這種依違徘徊,不可能不令「新勢力」惱怒。掌握了時代話語權的「新勢力」,如何可能對他客氣?圍攻紛至沓來。上海學生聯合會給他寫信,痛斥他擁護復辟餘孽,摧殘全國教育。他去武漢武昌大學講演,一路被學生追罵。在學生們看來,此時的胡適,「思想的進步也就止於此了,就不能與時代俱進了。因其不能與時代俱進,所以做出一些七顛八倒的事來……。」