2017年9月,金宇澄在上海檔案館的東方講壇,談論一堂生動的寫作課。關於虛構與非虛構,關於素材,關於生活在城市中人怎麼正確看待這個豐富巨大的素材庫,怎麼表現人的複雜與真實。以下是部分文字記錄。

一、「文學是寫人,人的記憶經過一段時間,就會發生錯誤。」

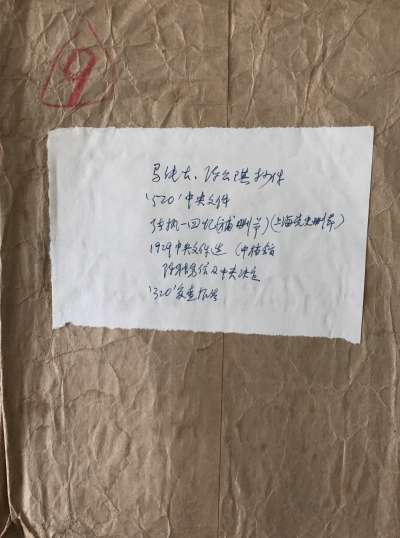

《繁花》和《回望》裡都寫到一位老地下工作者,因為種種原因,1949年後被關押,直到撥亂反正出來。他是我父親過去的領導人,他肯定掌握了大量的舊時印象和記憶,等1979年人們再見時,他簡直像一個出土文物,幾乎忘記自己所處的是什麼時代。打開自己舊箱子,裡面都是解放前的東西,他穿起皺巴巴的西服、戴了舊禮帽,像舊時代那樣壓低了聲音,講1945、1949年形勢。

記憶在一個人身上會發生這麼有意味的變化。

記憶的不確定性,也就是魅力之所在,如果把這些不確定性抹去,個人的色彩就降低很多。

二、「個人的記憶,要落在文字上面才可以保存。」

1、日記體

所謂敘事,相對來說比較真切的是日記。我寫《回望》時查資料,查到一本文革時代出的《太平天國史料》,無意中翻到其中的《柳兆薰日記》。此人是柳亞子曾祖父,在三年的日記裡,他用二十幾萬字的篇幅記錄了太平軍進入蘇州、吳江一帶的情況,包括後來跑到上海避難的情況。

這材料太精彩,我忍不住把書中很多細節抄下來,愛不釋手。為什麼呢?一個一百多年前的吳江大地主,有三四千畝土地,他是怎麼生活的?這是現在人無法想像的。我們哪怕看相關電影、看其他的資料,都很難找到日記那樣忠實記錄每天的生活。把抄下的內容分門別類,第一個關鍵字就是「祭祀」。他要做很多儀式,每天早晨會做各種複雜的祭拜天地鬼神,念各種咒、靜坐、看莊稼形勢,包括看天相,每天自省、讀詩書、寫字。書裡常出現的特別記錄,是對所寫過字的紙──過去有專門名詞「字紙」──都恭恭敬敬地收集起來,到一定時候舉行儀式焚化。因為太平軍不相信這一套,等太平軍離開,他就到戰場上、到他們居住的場所、到馬棚裡,把這些寫過字的紙收集整理起來,弄乾淨,等黃道吉日燒掉,或者花錢請一個專門收集的和尚送到普陀山去焚化。他常在日記裡自責自己不夠敬重「字紙」。

文學界一直認定中國文化的核心在鄉土,那麼鄉土在哪裡?「鄉土」在這部日記裡面表現得非常清楚,我們可以看到一個鄉紳怎麼過他的中國文化生活。個人的記憶,把它留住、落在文字上面,它才可以保存,因為現實已經沒有了。

每個時代的日記、文學,關注的是人事,但是對人的注意點不太一樣。過去我注意小說、傳記裡的人,現在卻特別注意一些更碎片化的關於人的記錄。