但是不出一百年,癒瘡木就乏人問津,反倒是水銀成了標準的歐洲式梅毒療方。外科醫師直到十九世紀才真正扛起治療性病的責任,並將水銀當作藥方開給患者,可以內服、以注射器注射至尿道,或製作成藥膏塗抹於皮膚上。

水銀能排除體內的穢物或過量體液,但也如法蘭卡斯特羅所指出的,治療和疾病本身一樣可怕,因為水銀會使口水滴流不止,也會引發潰瘍、落齒、骨骼易碎和神經損傷等毛病。

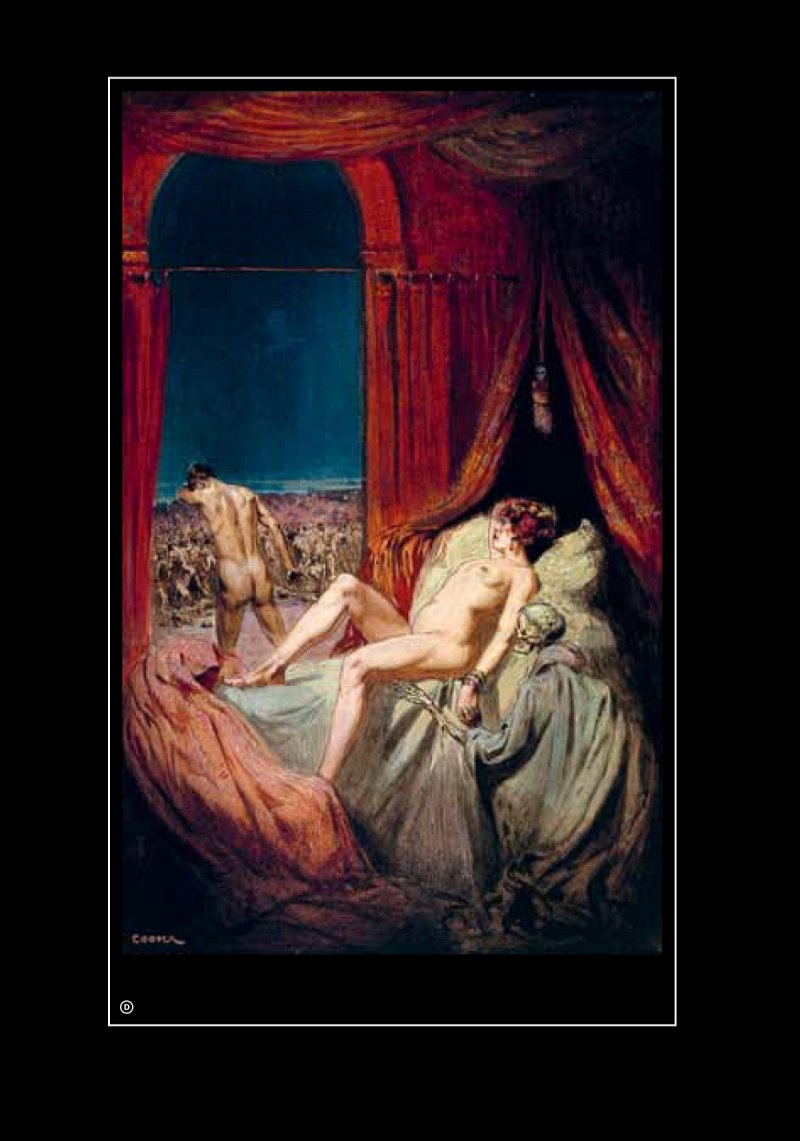

和愛神邂逅、共度一夜良宵的代價,不僅是一輩子都要與冰冷的水銀為伍而已。

十八世紀中葉起,內外科醫師開始為了梅毒和淋病(gonorrhoea,症狀為自性器官溢出一種白色分泌物)是否為兩種不同的疾病、抑或是同一疾病的兩種表徵而爭論不休。

1767年,一名叫漢特(John Hunter)的醫師為自己接種淋病,並聲稱已親身證明淋病和梅毒是相同的,但他在實驗中似乎不小心使用了沾染梅毒菌體的針頭;1837年,法裔美國醫師里科爾(philippe Ricord)也進行多次實驗,只是對象不是自己,而是巴黎監獄裡的17名囚犯。他的研究結果說明,淋病是一種獨立的疾病,而非梅毒的一種症狀。

十九世紀中,里科爾和他的學生、皮膚科醫師富尼耶(Jean-alfred Fournier)開始抽絲剝繭,試圖解開這些病症的病理疑團。

里科爾將梅毒分為三期:第一期和第二期通常發生在染病後數週至數個月內,而第三期梅毒可能要經過十年或更長時間的潛伏期才會出現。

富尼耶同時還發現兩種明顯的精神障礙症:一般局部性麻痺與嚴重癡呆,還有脊髓癆(帶來可怕的失明和癱瘓症狀)。這兩者都是第三期梅毒的症狀。這些病症導致十九世紀精神病院的驚人增長。病院裡的瘋子、他們身上的麻痺症狀與亢奮的幻覺,造就了大眾對這一時期的集體想像。

評論家兼電影製片人米德斯(Jonathan meades)曾嘲諷地暗示,英國建築界有個「梅毒學派」,認為十九世紀中期「牛津運動」中復興基督教的一片虔誠,從病理學的角度看,其實通通都是神經性梅毒的症狀,例如瘋狂又迷幻的漩渦、極度渲染細節且高聳入雲的哥德教堂和尖頂房屋(米德斯,《永垂不朽的維多利亞女王》(Victoria Died in 1901 and Is Still Alive Today),bbC2 製作,2001年)。真的有這回事嗎?

對富尼耶和他的許多同事而言,梅毒造成的問題遠超過醫學問題的範疇。他透過「法國衛生和道德防治協會」(Société Française de prophylaxie Sanitaire et morale)呼籲全球一致對抗這個殘害社會文明、加速身心與道德墮落的災害。