像陸羽和占美這樣的館子在台北倒不稀罕,畢竟節拍慢、店租平、人心易,撐得起一間餐館一開幾十年。信義路巷口有一間靜園我最熟,招牌寫得七分像伊秉綬的行楷,老派廣東菜落地幾十年總帶些台灣風味,餐廳侍應個個差不多和餐廳一樣年紀,西裝馬甲筆挺,手腳比年輕人還麻利。上個月董橋先生在台灣辦展,開幕日當晚我在靜園設宴為董先生接風,可巧董先生去年歲末寫的文章裡也提到一座「靜園」,在新竹,是錢嵐先生的舊居,董先生五十多年沒去過了,不想這次到台北竟然又作了靜園的席上客,不是天意,又當如何?

去年歲末黛西的餐室重整裝修,顏色一新,氣象依舊,重開張那天我照例去捧場,兩杯馬天尼下肚,我和黛西說想喝點特別的,黛西想了想,和酒保交代幾句,不一會兒端上來一杯淺綠色雞尾酒,嚐一口,清冽裡帶著濃郁的煙燻味。黛西笑說她還記得十年前我第一次在她的餐館請客,廚房突然停電,繚繞煙霧裡廚師借著燭光把我點的三分熟牛排煎成了五分熟,那天我生氣,她出來道歉圓場,從此記住了這個客人也記住了那天煙燻火燎的廚房。她說這杯雞尾酒不如叫“Smoky Steven”吧,妥帖極了。停電的事我不知道,生氣的事我早忘了,只覺得那天以後黛西的餐館我去得更勤,舊派人物、舊派餐館本來就難找,最難得找到一個、尋著一間能和你一起變舊的,不去真對不起自己。

乙未穀雨後需齋南窗下

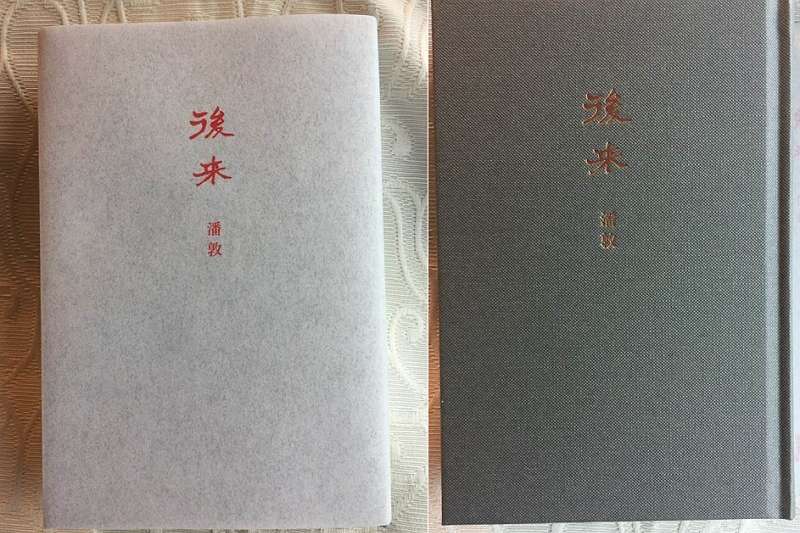

*作者為松蔭藝術負責人。本文選自作者新作《後來》(掃葉工房)