有一間餐廳像是在淮海路上,離思南路口不遠,也許就叫「上海西餐廳」。那一年我已去杭州念小學,暑假回上海,住在外公家。假期快結束時父親來接我,帶我和堂妹去那裡吃過一次午餐。印象中餐廳很寬敞,暖色的裝修,暖色的燈光,都不是那個年代的日常。服務生是中年男子,穿著白色長袖制服,接待很是周到。那頓飯最大的意外是甜品,菜單上的名字是「沙發來」,父親和我都不明白,請教服務生,只說是一種像蛋糕卻比蛋糕鬆軟的甜品,僅限熱食,不可外帶。那是我第一次嘗試新鮮烘烤的蛋白軟餅,奶香飽滿的細膩泡沫在口腔中輕輕融化,感覺甜蜜。不想初會亦是久別,重逢要等十多年後我到了法國,才知道「沙發來」是法語「Soufflé」的舊譯名,新近的翻譯是「舒芙蕾」,似更優雅,卻不如前者鮮活。

彼時另有一類供應西餐的店舖,恢復了菜品,卻不刻意裝潢,說不上是餐廳,更像是現在的點心店。店堂裡長桌長凳,客人往往需要併桌。門口設一櫃台,點菜、算賬、發牌皆在此處,長條形的竹片上寫著菜名,齊齊掛在收銀員背後牆上,顧客一邊點菜,收銀員一邊算出總價,收錢後奉上各色籌碼,紅色代表羅宋湯,綠色代表土豆色拉,黃色則代表炸豬排。顧客拿了籌碼再到發菜視窗領取菜品,清一色白底藍邊搪瓷碗碟(近來愚園路上有一間韓國廚師主理的法國餐館亦以此類餐具待客,以為創舉,其實早有前車),刀叉湯匙則放在竹籮筐裡任人自取。菜品有限,售完即止。一餐飯花不了多少錢,更用不了多少時間。八十年代這樣的小店生意總是很好,西餐在上海的生命力使然。

其實回憶中的美食永遠撫慰不了進化中的味蕾,從前的滋味,也只在從前才是最好的。所謂的海派西餐畢竟是蒼白年代裡因陋就簡的權宜:炸豬排的原形其實是炸小牛排(Veal Schnitzel),牛肉價昂,小牛肉更是不可多得,才改用豬肉;中國人不愛生食,土豆色拉恰巧是唯一一種原料全熟的色拉,且容易吃飽,因此風行。一朝現實豐滿,名廚饕客又怎會執著於這些簡單的菜式?歐陸餐廳這二十年裡幾乎開遍上海。外灘邊上那些舊日洋行大廈裡多是從巴黎、紐約、東京遷入的名店分號,菜單精緻,酒窖豐足,繁華所在,最是銷金。舊租界裡擇地而居的則是小館子,越是路曲巷深,越是驚喜可期。

近來我最愛去的一間小餐館就開在東湖路杜月笙舊宅花園深處,沒有招牌,不做午市,到了夜裡只在門廊前的地上點一盞燭燈引路。老闆是一對在義大利住了幾十年的溫州夫婦,先生是主廚,太太顧廳面。幾道傳統的義大利菜做得都好,帕爾馬火腿切得又軟又薄,入口絲滑;新鮮龍蝦配葡萄柚、小番茄和茴香球莖做成色拉,淋上初榨橄欖油算是點睛;揉入帕瑪森乳酪(Parmesan cheese)的手工意麵更不是天天都有,老闆心情好時才能吃到。三十來個餐位,周末總有三四輪客人等著翻桌,英、法、意語交雜喧鬧,過了深夜一點都關不了門!有客人借著餐後的檸檬甜酒壯膽問老闆何時會有新菜?老闆笑笑說,在義大利沒學過的菜怕做不好,想吃新菜,不如換個館子,謙卑得那麼自信,自信得那麼謙卑。——趙先生說他五月又要來上海,若他還想吃西餐,我會帶他去試試。

二零一九年二月二十八日,京滬途中

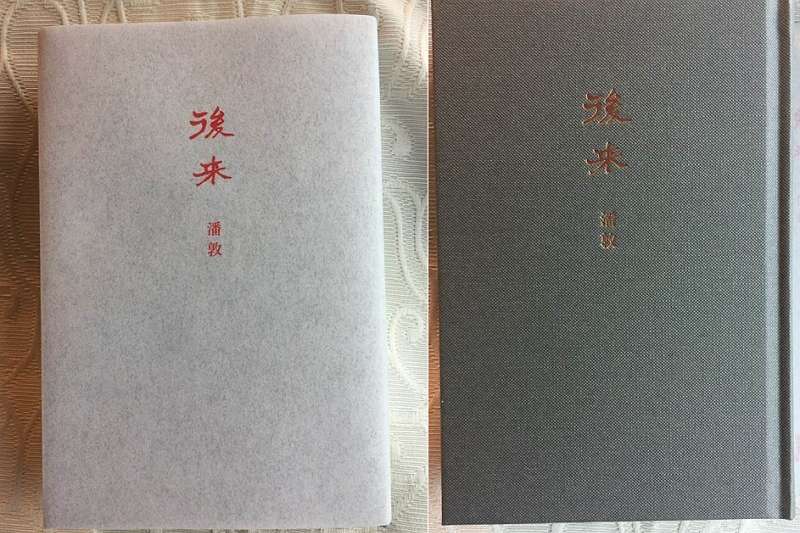

*作者為松蔭藝術負責人。本文選自作者新作《後來》(掃葉工房)