一代史學大師余英時8月在美國寓所辭世,享壽91歲。在《聯經出版》5日舉辦「余英時紀念論壇」系列線上講座裡,香港中文大學政治與行政學系副教授、哲學學者周保松表示,余英時秉持的自由主義內涵在香港新亞書院就讀的5年裡養成,且始終保持「獨立之精神、自由之思想」,對中國大陸、台灣、香港各種打壓人權和民主的舉措作出批判,認為余英時承繼了中國「士」的精神,踐行「知識人」和民主公民應有的責任,「一生為自由發聲」。

「我在讀余先生回憶錄時,冥冥之中感到和他有一些交接。」周保松說,余英時1950年元旦到香港,自己是1985年抵港,都是從中國大陸移民到香港;余英時是看望父母,自己也是跟父親團聚,都有跨過羅湖橋的經驗;余英時當時住九龍深水埗青山道,他住深水埗北河街,彼時新亞書院(舊址)在桂林街,離自己住處很近。余英時進入新亞書院想跟著錢穆唸書,自己當時也一心一意想讀新亞。余英時是新亞第1屆畢業生,1952年畢業時只有3個畢業生,中文大學要到1963年成立,因而自己也像是代表師弟師妹跟余先生道別。

周保松分析,余英時從1950年代到香港後,就是堅定的自由主義者,其內涵絕對不只「反共」2字而已,吸收及養成的地點也是在香港的5年。

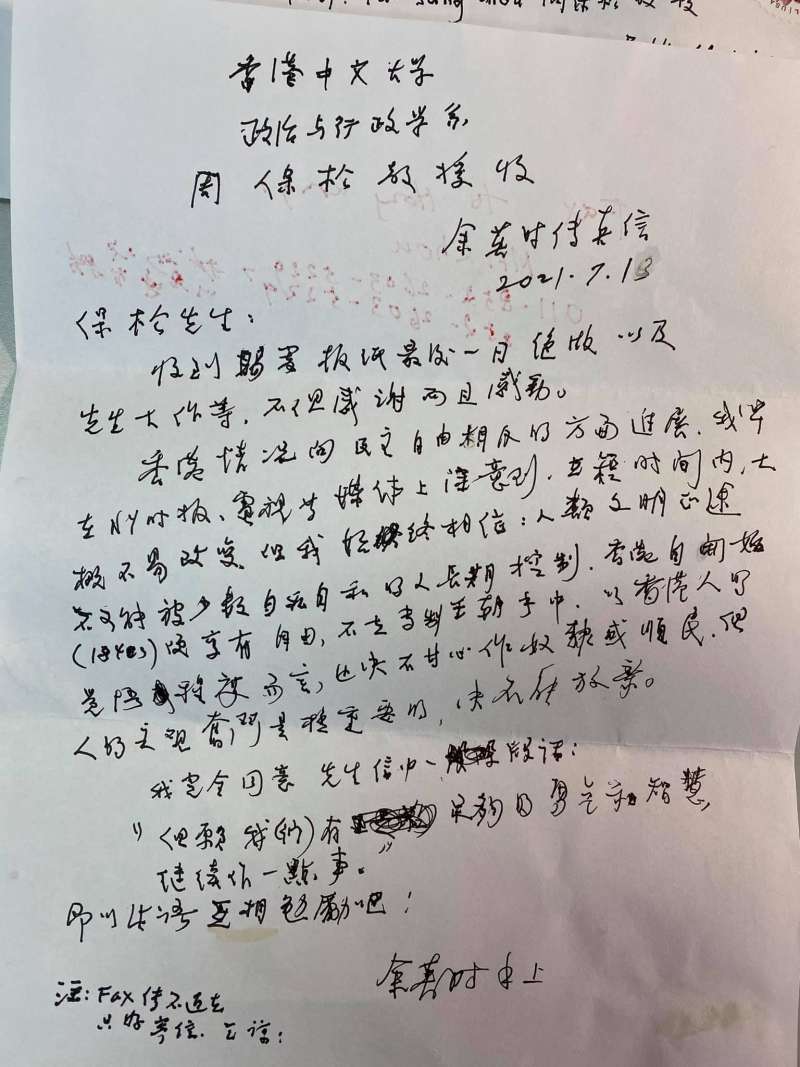

周保松回憶,今年7月13日,余先生給他一封長信,起因是香港《蘋果日報》被迫停刊時,自己寄去一份報紙與長信,很快收到余先生回信,他很內疚沒有及時回覆,也看出對方寫信時筆跡已很吃力,「這封信是余先生給香港人一些鼓勵,有話想跟香港人說」,余英時在信裡寫到,「香港情況向民主自由相反的方面進展,我早在NY時報、電視等媒體上注意到。在短時間內大概不易改變,但我始終相信:人類文明正途不可能被少數自私自利的人長期控制,香港自1843年便享有自由,不在專制王朝手中,以香港人的覺悟程度而言,也絕不甘心作奴隸或順民,但人的主觀奮鬥是極重要的,絕不能放棄。」

周保松引述《余英時回憶錄》提到,「我在1948年以前基本上已認同了五四以來民主、科學的新文化,不過當時僅知其所以然而不知所以然……在系統性地閱讀了20世紀的政治、社會思想和專題研究之後,民主、自由、人權等普世價值才真正成為我深入內心的人生信念」,同時他說自己也進一步了解到,改革社會,實現使這些價值,必須避免左右兩極化的「畢其功於一役」,只能採取逐步漸進的方式。

周保松分析,余英時是繼胡適之後,在華人思想界最有影響力和最受敬重的自由主義者。他透過學術書寫、公共評論和政治參與,一生都在努力推動自由、民主、人權、法治等價值,在華人社會形成一種自由主義式的公共文化,為政治轉型做準備。同時,余英時自年輕時代開始,便以「現代知識人」自許,對於自己的責任和角色有清楚自覺,知行合一,「吾道一以貫之」,成為「為追求人生基本價值而付出努力」的典範知識人。

周保松:余英時不是政治或文化上的保守主義者

但周保松特別強調,首先,余英時「不是」政治上或文化上的保守主義者,在當代中國語境下,一個自由主義者必然對現實作出批判,努力尋求文化、社會和政治上的變革。另外,雖然余英時嚴謹研究中國傳統文化思想,對自家歷史有一份「溫情與敬意」,拒斥「整體主義的反傳統主義」,承繼士人精神,但這也並不表示他主張中國不應走向政治現代化。最後,余英時主張在基本制度建設上,中國的出路,必須是保障每個公民享有基本權利的民主憲政制度,任何壓制個人自由和基本權利的制度都必須反對,「余先生在這點上,終其一生絕不含糊、一以貫之。」

同時,在余英時的歷史研究和公共實踐,絕非2個割裂、互不相關的、甚至有內在張力的世界,他是具有內在一致性和整體性的「公共知識人」的代表。周保松以漢娜鄂蘭、德沃金、哈柏瑪斯、薩依德、杭士基為例指出,對知識人來說,「完整性原則」(principle of integrity)的實踐極為重要,指主體能將自己真誠相信的倫理原則,主動貫徹到生命不同領域,為自己的行動承擔責任,活出人格上的一致性和完整性,「這既非意識形態,也不是一時激情」,周保松以羅爾斯(John Rawls)的話來形容,稱這是理性主體經過來回反思後,達致的「反思的均衡」(reflective equilibrium)。

另外,余英時也稱「善未易明,理未易察」,對於自己所思所信,認為僅能看作一種可以不斷修改的價值系統,不是人人必須接受的絕對真理。但余英時也強調,這一價值取向,使他無法認同中共「一黨專政」的統治。

周保松:香港是構成余英時自我的重要部分

至於余英時自由主義的信念,即來自1950至1955年的香港5年,周保松形容,這是余英時的「defining years」,「香港,於余先生,不是過客之地,而是構成他自我的重要部分。正因如此,才能解釋他後來一直對香港的關心。」

周保松舉出《明報月刊》1985年6月一篇〈常僑居是山,不忍見耳—談我的「中國情懷」〉,裡頭余英時自述,儘管29年後化鶴歸來,發現「城郭如故人民非」,自己的「中國情懷」不但未曾稍減,似乎反而與日俱增。正因如此才不能忘情於故國,而往往要以世外閒人,與人話國事,說些於己無益而又極討人嫌的廢話;曾屢次自戒,而終不能絕。

余英時舉了周亮工《因樹屋書影》卷二記載了朋友所說的一段佛經故事:昔有鸚鵡飛集陀山,乃山中大火,鸚鵡遙見,入水濡羽,飛而灑之,天神言:「爾雖有志意,何足云也?」對曰:「常僑居是山,不忍見耳!」天神嘉感,即為滅火。周亮工的朋友接著感慨:「余亦鸚鵡翼間水耳,安知不感動天神,為余滅火耶!」

余英時在文章裡提到,這個美麗的故事雖出於印度,但顯然已中國化了。「知其不可而為之」、「明其道不計其功」、「只問耕耘,不問收穫」,這些話和上面那個神話,在精神上不是完全一致的嗎?只是不及神話那樣生動感人罷了。大概「常僑居是山,不忍見耳」幾個字,即說明自己在這方面的「中國情懷」。此外,余英時也表示,不但對中國如此,對香港他也一樣有「僑居是山,不忍見耳」的「香港情懷」情感。「最近為文涉及香港的文化問題,責之深也正由於愛之切。我先後在香港僑居了6、7年,何忍見其一旦燬於大火。」

周保松指,1950至1955年,余英時從燕京大學轉入新亞書院,從北京移居香港,是其生命史上最重大的轉折點,「我的人生徹頭徹尾地改變了。然而這是偶然中的偶然,當時我對此絲毫沒有意識到。」但在過羅湖橋的一刻,「1949年的最後一晚坐在深圳地上,和許多人一起等待第2天(1950年元旦)過羅湖橋進入香港。當時我確實充滿著重見父母的興奮,卻並無重獲自由的期待」……「然而就在過羅湖橋那一剎那,一個極為奇異的經驗發生在我的身上:我突然覺得頭上一鬆,整個人好像處於一種逍遙自在的狀態之中。這一精神變異極為短促,恐怕還不到一秒鐘,但我的感受之深切則為平生之最,以後再也沒有過類似的經驗了。」

余英時也曾在回憶錄裡提到,「1953至55兩年間,在錢先生指導下精讀漢史,對我此下的學術生命,確實發生了難以估量的影響」,「所以我認為我當時在校外的求知活動,對於我的思維和治學也同樣發生了定型的作用。」余英時指出,彼時的香港,「流亡在港的自由派知識人數以萬計,雖然背景互異,但在堅持中國必須走向民主、自由的道路,則是一致的。這是一個很重要的知識群體,並擁有難以估量的思想潛力」,也在這個時候,余英時在香港完成了《近代文明的新趨勢:十九世紀以來的民主發展》等6本著作。

周保松稱,自1950年代以降,當無數知識人在權力面前,選擇(或被迫)沉默、逃避,甚至主動獻媚和投誠的情況下,余英時卻一直保持「獨立之精神、自由之思想」,對中國大陸、台灣、香港各種打壓人權和民主的舉措作出批判,並給予抗爭者公開聲援和支持,周保松稱,余英時不會不知道,他的公共參與,會給他的學術事業帶來各種不利和麻煩,包括消耗大量時間和精力,招致同行嘲笑和非議,得罪政治權力而遭到報復,可是他依然堅持,甚至直到生命最後階段,依然對香港的處境憂心忡忡,「但這些意義與價值為何?」

周保松分析,余英時承繼中國「士」的精神,踐行「知識人」和民主公民應有的責任。給予受壓迫者和抗爭者應有的道義支持,支持他們度過難關、共同面對困難;作為知識界翹楚、知行合一,為同寅和後輩建立榜樣,鼓勵更多人走出象牙塔,身體力行關心社會。累積社會道德資源,發展公共文化,為社會轉型做準備,「一種對於實現人的價值和尊嚴的內在呼召,非如此不可。」