從失望墮落的起點出發

對於二戰後的日本人而言,他們的世界觀發生了翻天覆地的變化,昨日的勝利者今日成了失敗者,昨天的統治者今天淪為被統治者的地位。在這混亂的時代,各種固有的權威崩塌了,良善的道德觀搖搖欲墜,黑市商人和強盜出沒,已是司空見慣之事。置身在這種環境中,難怪有人感到人生乏味和苦惱,甚至閃過負面想法,莫非絕望和死亡才是命運?無賴派作家坂口安吾(1906-1955)在說得更露骨:「戰爭結束後,我們被賦予了一切自由。然而,當擁有了一切自由之後,人們反而會認識到源自自身的那不可理喻的限制及其不自由之處。人類不可能永遠處於自由狀態。這是因為人類活著,然後又不得不死去,而且人類還在思考。政治上的改革可以在短短一天之內實施,但人類的變化卻不能如此。

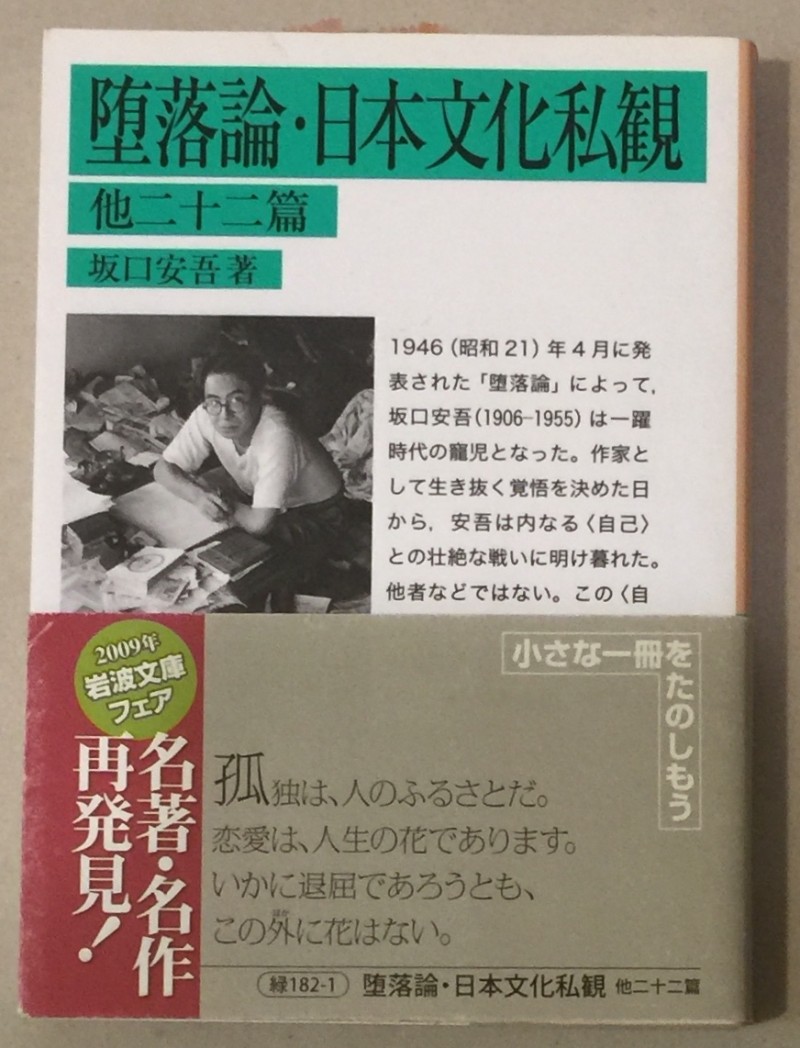

接著,坂口安吾進而毫不掩飾表明自己的政治觀點:無論戰爭給人類帶來了多麼可怕的破壞和厄運,卻始終不能改變人類自身。戰爭結束,特攻隊的勇士們不是已經變身為黑市商人了嗎?戰爭寡婦們不是因為新面孔而心潮澎湃了嗎?人類沒有發生任何變化,只不過是重新做回人類而已。人類要墮落,義士烈士和聖女也都要墮落,這是不可阻擋的,也無法以不墮落來拯救人類。人們活著,人們墮落著。除此以外,再無其他可以拯救人類的捷徑了。不僅人是如此,日本這個國家也是一樣,也必須墮落,必須藉由把墮落之道貫徹到底去發現自我,實現自我拯救。依靠政治去拯救人類的說法,終究是無聊透頂的淺見而已。(《墮落論.日本文化私觀》,pp.228-229)

虛無主義觀點與辯證

同為無賴派作家的織田作之助(1913-1947),與坂口安吾有著相同的戰後體驗,自然能深刻地呼應這同時代的回聲。織田作之助寫出中篇小說〈世相〉(1946年4月),旋即成了戰後的流行作家。在這部小說中,他以栩栩如生的筆法,再現各種各樣猥雜的世相(世間百態),如將阿部定殺死情夫的事件,一毛錢藝妓的故事、從中國華北地區退役軍人的故事、酒館老闆娘的故事等,生動緊湊地聯接起來。或許,上帝要考驗他對於寫作之道的意志,並沒有賜予他強健的體魄,而是讓他拖著病弱的身體。他以創作小說維生,經常不分晝夜趕稿,有時一邊注射著興奮劑(Philopon),以振奮寫稿所需的專注與熱情。可惜的是,他最後來沒得及完成長篇小說《土曜夫人》(1946年8月至12月於《讀賣新聞》連載),於翌年病故。

在織田作之助作品中,有一部題為〈鄉愁〉的短篇小說,充滿其自傳性的色彩。小說主角新吉是個以稿費為生活來源的窮作家,為了準時交稿,他總是拚命投入寫作。那一次,東京的雜誌社三番五次來電催稿,但是截稿日期已過,仍然未順利交稿,他必須在下午三點以前完稿,然後坐上電車到附近的郵局將文稿寄出。不過,他連續四十個鐘頭沒睡埋頭寫作,身體疲憊至極,直想盡快完稿睡個好覺。問題是,到了三點,他依舊坐在書桌前,因為最後一頁書稿,怎麼修改都不能令自己滿意。確切地說,這個挫折讓他焦灼不已。按照以往的寫作經驗,就算開篇寫得不順利,也幾乎不會為結尾陷入困境。他寫小說向來很擅於結尾,往往在寫出開頭第一行,腦海裡就已經浮現出結尾了。為此,他還引以自豪地認為,故事的結尾就是人生的結論,他堅信自己在觀察現實和書寫現實的手筆之間,從來不曾出現過矛盾。而這時刻,他卻忽然找不到這種狀態了,「一葉而知天下秋」這句自喻的結論,彷彿在向他發出善意的嘲諷。