本章揭露了(英國)殖民時期新聞預審制度的隱秘運作,也是對香港所廣受讚譽的「自由與法治」的祛魅。本章也修正了以往的學術研究,這些研究錯誤地認定香港的新聞規例和審查法律賦予香港政府的廣泛權力鮮有使用,而總體上新聞業仍較自由。從前述的檔案研究中,我們可以得知為何港府(港英時期,下同)無視殖民者與被殖民者都普遍認同的新聞自由的重要性,和英國擁有的新聞自由,仍然堅持通過法律制度控制華文報業。

其實早於1883年7月20日,港督寶雲(Bowen)就政府打算起訴《士蔑報》一事,致函當時的殖民地事務大臣德比伯爵(Derby),寶雲在信中寫到起訴理由:

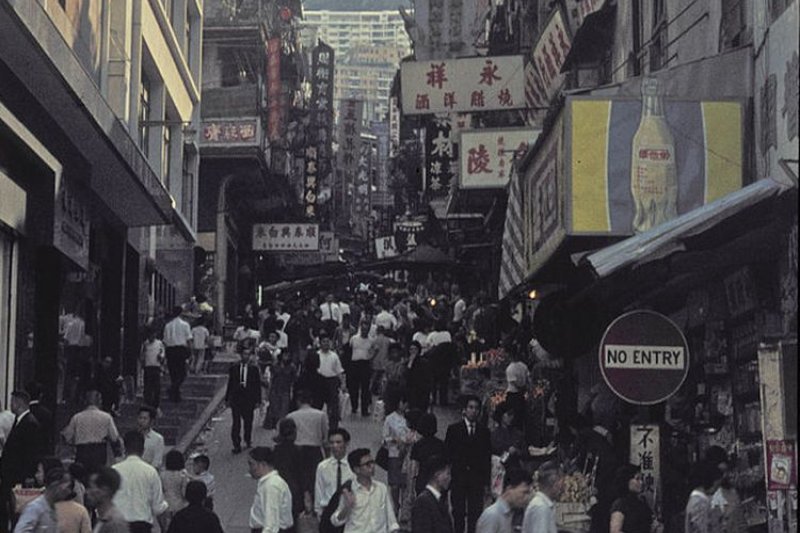

應該記住的是,相比更大且更分散的社群,香港這樣小的社群,而且集中在一個如此狹小的空間裡,其中的新聞報紙肯定會比較個人化,影響力也更小。這裏的新聞界當然不必要擁有那種在其他地方擁有的強大力量。

看來英國打算賦予香港的法律制度中,言論自由似乎從來都不是其中一部分。1900年代的中國革命、1910年代國民黨與北洋軍閥的鬥爭、日益高漲的反日運動、國共合作導致1920年代香港的勞工運動,以及在其他英國殖民地,例如印度越來越明顯的獨立勢力抬頭等事件所引起的恐懼,使港府不斷收緊香港的新聞管制政策,特別是華人群體對侵略中國的日本充滿怨恨。英國對日本卻立場曖昧,在中國缺乏強大政府的情況下,港府通過新聞審查壓制反日和反殖民情緒,似乎是緩解英國對國家安全及東亞地緣政治焦慮的最好辦法。在亞洲的其他英國殖民地,包括新加坡,也同樣實行了類似的政治審查措施。

一旦授予香港政府言論和新聞的審查權,香港政府就會在實際危機及恐慌情形以外繼續使用此種權力。即使在相對和平的時期,僅僅是想像中的危險,香港政府也能夠方便地繼續以審查制度來壓制異見。前述因報導囚犯罷工而遭起訴的案件,以及關於審查制度的立法局辯論也正體現了這一點。圍繞着「防勝於治」的論述反覆被政府高官、法官及立法局議員用來證明新聞審查制度的合理性,這凸顯了想像中的例外狀態,對支持香港繼續實施審查制度所起的作用。如我們所見,新聞審查並不局限於緊急情況或戰爭時期,即使在和平時代,只要港府宣稱危機永久存在,新聞審查仍會持續運作。同樣出於英國對殖民地動盪不安的地緣政治感到焦慮,按察司皮葛、裁判官林塞爾及裁判官伊夫斯等法官,也在新聞控制和審查方面跟行政部門通力合作。在合作過程中,今天法律教科書上所謂的言論自由、司法與檢控獨立等原則,似乎並不是最優先考慮。

二戰結束後,香港的政治審查制度進行了戰略性調整。中華人民共和國成立後,大量難民湧入香港,韓戰爆發,全球冷戰地緣政治、國共兩黨透過各自在香港的報紙雜誌持續展開意識形態戰,以及新的大眾媒體形式(如電台廣播的興起),都大大地增加了維持貿易和商業資訊自由流通同時,進行有效媒體審查的複雜性。港府不能僅僅依靠逐日預審的方式來遏制其認為不良內容與思想的傳播。在20世紀下半葉,港府通過本地政府部門與英國駐北京和其他地方的機構,不單監控香港媒體,還對學校和教育界進行監控和政治審查。再者,港府通過新的言論管制法例,對媒體和教育界設下新的、更緊的紅線,使政府可以消滅麻煩於萌芽狀態,一些「惹事生非者」(包括記者、編輯、出版商、學生、教師和校長)被逮捕、拘留,甚至未經審判即被驅逐出境。第三和第四章將全面介紹從1940年代末到1960年代末在冷戰地緣背景下,針對媒體和教育界的政治監控和審查。

*作者為香港大學法律學院副院長(研究)、副教授。本文選自作者新著《噤若寒蟬:港英時代對媒體和言論的政治審查(1842-1997)》(香港三聯書店)