「新清史」在台灣不只是學術議題,還是種特殊的文化現象。這三個字聽來高冷艱深,卻在出版界與公知圈廣為流傳,成為反擊「漢民族主義/大中國主義」的武器,學術話題在民間能有如此熱度,實屬罕見。放眼國際,新清史不過是北美中國研究的一支,更是內亞研究與滿學研究的邊緣,能漂洋過海進到台灣普羅群眾的視野,並被包裝成歷史研究的一大神話,出版社實在功不可沒。

新清史究竟「新」在何處?

新清史(New Qing History)源於何炳棣與羅友枝的辯論,這是比較普遍的說法;但長遠來看,新清史其實是近三十年來美國學界內亞研究、中國研究與清史研究部分匯流的結果,代表人物有歐立德、米華健、柯嬌燕、羅友枝、路康樂與濮德培等,雖說每位學者的創見不一,但仍可將其宣稱的「新穎」之處約略總結如下:

1.強調滿文、蒙文、維吾爾文等內亞民族史料的運用,以打破過去漢文史料獨霸的局面。

2.重視「大清帝國的特殊性」,認為「大清帝國」是中國史上一個特殊的時間點,並由「去漢人中心」的視角出發,重現被現下歷史敘述所掩蓋的大清帝國滿州性、內亞性與世界帝國性,並反對「滿人漢化」的論述。

當然這些理念看上去都很新鮮,就像酸甜多汁的橘子,但如果細細品味,卻能嘗到陳皮的歲月感。

非漢文史料?

新清史學者強調自己志在開發非漢文史料的秘密,從而透露了他們的預設立場:一是前人「似乎」都只看漢文史料,二是非漢文史料一定藏有能彰顯大清帝國「超中國性」的線索。這樣的宣稱看上去頗有氣勢,然當真如此嗎?

早在新清史之前,以非漢文史料來研究清史早就行之有年,中外皆然。大陸的王鍾翰、台灣的陳捷先、莊吉發皆為運用滿文檔案的清史翹楚;日本的內藤湖南、神田喜一郎、羽田亨等史家也長年耕耘滿蒙文檔案的蒐集、翻譯與應用,筆者過去在莊吉發老師門下學習滿文,用的就是羽田亨於1937年編纂成書的《滿和辭典》。即便是東亞以外的地區,早在新清史之前,歐美的內亞研究、滿學研究也已是滿、蒙、維吾爾、俄文檔案運用成風。當然新清史學者們若能發掘出新史料,並加以運用,進而開展出翻案性的歷史論述,也是美事一件,可惜偏偏事與願違。

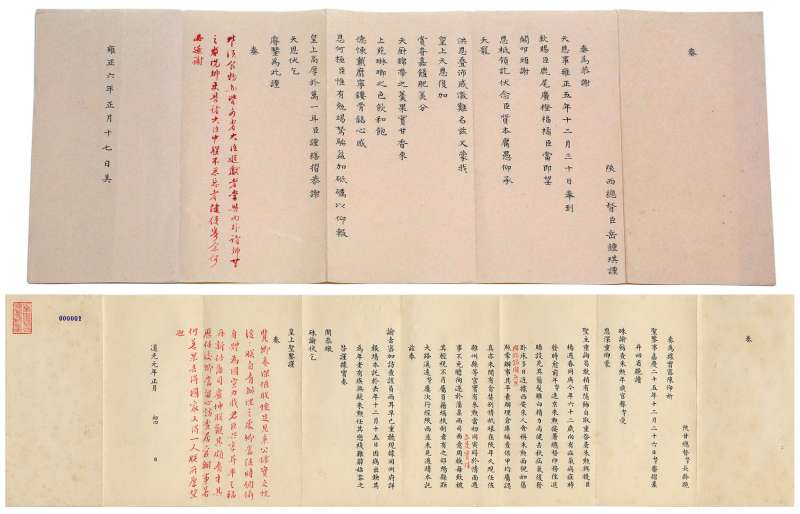

以「新清史四書」為例,羅友枝《最後的皇族:滿洲統治者視角下的清宮廷》引述的資料語種幾乎只限漢文;路康樂《滿與漢:1861-1928晚清和早期共和國族群關係和政治權利》則完全沒用任何滿文材料;柯嬌燕《半透明之鏡:清帝國意識形態中的“歷史”與“身份”》雖用上較多的滿文史料,卻皆取自學界使用已久的《滿文老檔》;歐立德《滿洲之道:八旗制度和中華帝國晚期的族群認同》在這方面則較有新意,用了許多乾隆時期的朱批奏摺,但這些奏摺其實也早有漢譯本。其他如米華健《嘉峪關外》、濮德培《中國西征》中的滿文史料也都是前人常用的,更不用說其他少的可憐的內亞語種文獻。新清史學者們雖然宣稱要用非漢文史料來發掘新的證據,但查其作品,撐起書中論述骨架的,幾乎都是漢文史料。 (相關報導: 想證明自己被性騷擾、讓色狼付出代價,就自殺吧!清代用貞操逼死婦女的「殺人牌坊」 | 更多文章 )

另外非漢文史料是否當真隱藏了什麼「滿人的秘密」?清代檔案數約1000萬件左右,當中200萬件是滿文,以康熙時期誕生的朱批奏摺來看,與八旗、邊疆事務有關的議題通常會以滿文書寫,但這是否表示滿人有意隔絕漢人參與上述相關事務?不盡然。清廷早年重用旗人,而旗人大多不會漢語,又不必參加科舉,所以一旦外放為官,除非請專人代筆,否則皆只能以滿文撰寫奏摺。然而雍正之後情勢逐漸逆轉,旗人的漢文程度逐漸上升,滿文程度卻急遽下降,而且一去不復返,於是內地議題的奏摺幾乎全成了漢文的天下,邊疆議題雖還是以滿文為主,但也不得不與漢文和平相處。因此滿漢文之分,往往不是為了隔離議題,而是受限於撰寫者的語言能力,但這其實也不妨國家運作,畢竟許多旗人入仕「筆帖式」,滿漢奏章的互譯本就是常態。