是一九六0,二十一年以前一個很偶然的機會,我去參觀了五月畫會的聯展,我記得那次參加聯展的除了顧福生以外,還有劉國松、莊喆、韓湘寧、胡奇中、馮鍾睿等人。作品大都是抽象或半抽象的油畫。那是我第一次真正接觸到台灣現代畫壇,眼界大開,也從此跟五月畫會結了一段淵源。

那時候五月畫會的成員還是初生之犢,個個意氣風發,一股新銳之氣,猛不可擋,給當時保守的藝術界確實帶來一陣震撼。那次聯展,雖然每位畫家的作品,都曾引起我無限好奇,但是顧福生的畫,卻使我感動最深。因為我覺得他的畫,我完全能夠了解。後來認識顧福生後,我告訴他當時的感受,他大多同意。

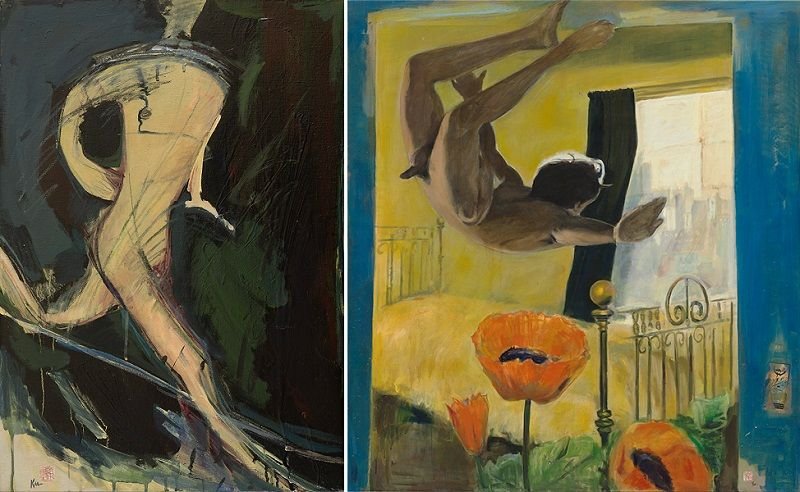

其實這並非偶然,顧福生的畫,完全以人為中心,富有文學性,而且具有悲劇精神──這完全合了我的胃口,我在文學界的朋友,葉維廉、奚淞、蔣勳也都喜愛顧福生的畫。我覺得顧福生的許多幅畫,都可以寫成一首詩、一篇小說、一齣戲劇,因為他作品中,人的內涵,實在太豐富了。二十多年來,他一直在他獨特的人本世界中,千變萬化,他一系列的作品,可以總稱為「人之變奏」。

六○年代那次聯展,我記得看到顧福生第一張畫,是一張巨幅的人體,題為《瘡疤》。背景是抽象的,灰白底布著青蒼的色塊,畫中人像也是半抽象的,是一個赤裸的男體,雙手抱頭,臉面遮掩,身體變形拉長,身體中央貼裱了一塊粗麻,粗麻裂縫,如同一道開刀過後,無法彌合的傷痕。那幅畫對我產生相當大的震撼,至今印象猶深。畫中的憂傷與絕望,是那樣赤裸、坦誠,令人凜然生畏。後來顧福生告訴我,《瘡疤》在他創作過程中,頗有歷史意義,因為那是他轉向抽象人體的第一張。

那個時期,我正創辦《現代文學》,開始寫一些帶有浪漫憂鬱色彩的小說,可以說是我自己的「藍色時期」,而且又受到「現代主義」文學及「存在主義」哲學的感染,對顧福生那些色調沉鬱蒼涼,滿懷憂悒,而且絕對孤獨的人體畫,當然感到異常親切。顧福生畫中的那些人,最近於存在主義中描述的孤絕兀傲的現代人。事實上顧福生當時,並沒有接觸存在主義的作品,他的宇宙觀、人生觀,大都獲諸一己。這種偶合也不難理解,存在主義興起於第二次世界大戰後,傳統瓦解的歐洲,而顧福生這一代的中國人,所經歷的戰亂災禍,傳統社會的徹底崩潰,比起歐洲人,有過之而無不及。六○年代,台灣一些敏感前衛的中國藝術家,對人的存在價值,及社會習俗,開始反省懷疑,也是最自然不過的現象了。其實存在主義的最後訊息,是肯定人在傳統價值及宗教信仰破滅後,仍能勇敢孤獨的活下去,自然有其積極意義。而顧福生在他的畫中,能夠將人的痛苦、孤獨、寂寞、渴望與掙扎,毫不保留的用形象表現出來,也需要相當的勇氣及無畏的精神。