那是1945年,這些孩子都是猶太人。當時他們就在剛剛被解放的布拉格,孩子們很多都是來自附近的特萊西恩施塔特(Theresienstadt)集中營。

他們緊靠在一起,有些人在微笑,也有一些人面無表情,有幾個還皺著眉頭。

他們剛剛脫離納粹猶太人大屠殺,大多數人的父母都已經不在。現在,他們成了孤兒。

重回布拉格

2019年5月的布拉格則很容易辨認,同一座雕像仍然在那裡,同樣的鵝卵石地面,還有房子上那些優雅的象牙白窗戶。

那張舊照片裡的其中一些孩子,現在也在這裡。他們回來了,帶著自己的丈夫或者妻子、孩子以及孫子和孫女,來這裡紀念自己的人生。

他們回來拍一張新的照片,一張由本可能沒機會組成的家庭聚在一起的大合照。

我也會在那張照片裡,裡面還我家裡的另外12個成員,但我也是一個講述這背後故事的記者。

我的祖父大衛·赫爾曼(David Herman)就是當年其中一個生存下來的孩子——而他一共被關進過五個集中營:奧斯威辛(Auschwitz)、奧斯威辛-比克瑙(Auschwitz-Birkenau)、布痕瓦爾德(Buchenwald)、赫姆斯多夫(Rhemsdorf)以及最後的特萊西恩施塔特。

恐懼

我的這段旅程從曼徹斯特(Manchester)開始。兩名當年認識我祖父的倖存者現在就生活在這裡。

他們熱情地接待了我們,把我們請進家裡,用三明治、味醬和鷹嘴豆泥招待了我們。當我開始問他們當年經歷的恐懼時,空間裡一片寂靜。

這是我第一次親耳聽倖存者如此細緻地陳述他們的經歷,而其中的故事出乎我意料之外。

我之前也去過集中營。我在某年夏天去過奧斯威辛,當時一邊是小孩哭著要冰淇淋,一邊是導遊向我們展示一些諸如毛髮和鞋子等當年的物品。我也去過特萊西恩施塔特,和我的祖父一起,當時我10歲。

兩次經驗都不像這一次傾聽那樣,令我離自己家族的歷史如此近。

「我們一直看到死人」

拉斯基爾到達奧斯威辛集中營時,他的編號就被紋到了手臂上。

拉斯基爾到達奧斯威辛集中營時,他的編號就被紋到了手臂上。薩姆·拉斯基爾(Sam Laskier)已經91歲。他挽起袖管,向我展示他手臂上的紋身。綠色的字母和數字留在了他皺得像紙一樣的皮膚上。

「我們總是看到死人,」他說,「從奧斯威辛的煙囪裡,你能聞到人肉被焚燒的氣味。」

「他們大概會讓你活三個月左右,但我在那裡呆了七個月,都沒有死。」

他向我陳述事實,情感則藏在了更深的地方。我們一起看照片的時候,他說,他至今仍然會做關於集中營的噩夢。

饑餓

「作為一個在納粹集中營裏的十幾歲少年,感覺是怎樣的?」我問他。

那種感覺很難用言語形容。唯一反復出現的感覺就是餓,你的胃裡有一陣裂開的痛楚。你活著,但不知道自己下一頓飯會在什麼時候。

「我們總是處在創傷之中,」同樣91歲的艾克·阿爾特曼(Ike Alterman)說,「我們擔心哪裡會有下一片麵包,因為我們很餓,餓死了。」

自由

「這一刻,我們發現衛兵消失了,我們自由了。」

「這一刻,我們發現衛兵消失了,我們自由了。」「就是在這一刻,我們發現衛兵都消失了,有人告訴我們,我們自由了。這是我,揮舞帽子的那個,」艾克說。他指著那張照片,上面滿是瘦弱的身軀。

「我們原本是要在之後那天早上進毒氣室的,因為他們無法帶我們去任何地方,而他們知道在特萊西恩斯塔特有一個火葬場。」

艾克說話緩慢,每個字中間都有停頓。從他眼睛深處,我看到了一個13歲的男孩,從一個營到另一個營,沿著鐵路用牛卡車一直運送,最終抵達自由的彼岸。

2019年的特萊西恩斯塔特。

2019年的特萊西恩斯塔特。「布拉格總是在喚起美好的回憶,」他說,「因為那是我重獲自由的地方,我們在那裡沒有被打,也沒有人向我們大聲呼喝。」

俄羅斯人當時對小孩很友善。他們與孩子們分享麵包,給他們巧克力,還讓他們坐到坦克上。

他們也給孩子們24小時的時間,讓他們愛做什麼就做什麼,甚至向德國人報復都可以。

不過,這些重獲自由的囚徒當中,沒有誰想自己的手沾血;他們當時想的,就是在餓了這麼多年之後能先填飽肚子。

有些人甚至因為吃得太多,疲弱的身體受不了,被送到了醫院去。有些人甚至死於消化不良。

回到特萊西恩施塔特

赫爾什說,他到達特萊西恩施塔特集中營時,看到的是一堆堆的屍體和骷髏一樣的病童。

赫爾什說,他到達特萊西恩施塔特集中營時,看到的是一堆堆的屍體和骷髏一樣的病童。我們一起去了特萊西恩施塔特集中營舊址,它過去是個貧民區,之後是納粹集中營,這一批人多數都是在這裏得救的。

它在距離布拉格大約60公里的地方,現在它是一個普通的小鎮和一個紀念地。一位老婦人推著一架購物車,幾隊遊客在參觀曾經的營房、火葬場和貧民區博物館。

我們向著一個猶太人墓園走去,得救前曾在這裡被關了八天的阿萊克·赫什(Arek Hersh)對我講述了一個瞬間。

他向我形容當他第一次來到這裡時,周圍的一切:一堆接一堆的屍體,還有像骷髏一樣的病殃殃的男孩們。

後來我在一卷一卷的庫存影片裡,看到那些面孔,看到那些痛苦和不屈。死亡的面目寫進了我的腦海裡。

在特萊西恩施塔特的焚化場外,阿萊克低頭默哀一分鐘。

在特萊西恩施塔特的焚化場外,阿萊克低頭默哀一分鐘。他們說,在集中營的地方,連鳥都不叫,可是現在我們聽得見的聲音只有鳥叫。

然後這裡舉行了一場悼念儀式,空氣在領班者的祈禱聲中越發沉重,之後我們用一分鐘的默哀悼念死者。

倖存者們

拉斯基爾(右)和當時的倖存者第一次到達英國。

不過,我們來布拉格是為這些倖存者慶祝的,那些從集中營走出來的人,我的祖父就是其中之一。

他是1945年之後被帶到英國的732名兒童之一。他們就像兄弟姐妹一樣一起長大,重建新生,後來又有了自己的孩子。

這一批小孩被外界稱作「男孩們(The Boys)」,不過當中其中有大約80個女孩。他們後來組成的家庭,也成了一個凝聚在一起的大家庭,而我成了其中一員。

赫爾曼和他的妻子,以及孫子孫女們——最右邊的是本文作者漢娜。

我從小就知道納粹大屠殺的故事,還有我祖父的經歷,以及我們家裡犧牲的親人。但是,直到近年,我們才開始談論,他從那些經歷當中承受的傷痛,並沒有在1945年之後就結束。

我和我妹妹會長時間地談論,我們外公的經歷對我們人生的影響。我們就像是替600萬被殺害的猶太人活著一樣,彷彿時間是借來的一樣。是這種倖存者的罪疚感令我們總是想如此盡情地生活嗎?

BBC記者漢娜·蓋爾巴特與阿萊克(左)和薩姆(右)在一起。

BBC記者漢娜·蓋爾巴特與阿萊克(左)和薩姆(右)在一起。我們一共有超過200人來到布拉格,我們來看看當年,我們的父母和祖父母,被解救出來之後,都曾經在哪個地方站立過。

在紀念死去的人們時,悲傷當然是有的,但是也有一份團結、快樂和堅守。我們堅守著大屠殺的記憶,講出那些經歷過和沒經歷過的人的故事。

站在這個廣場上的我們,就是納粹種族滅絶計劃失敗的明證。

特萊西恩施塔特集中營的牢房,現在已經是紀念館。

我祖父說,他不恨德國人。就像很多倖存者一樣,他鼓勵全家人擁有包容和開放的心,這是我們想要一直保存的價值。

他在10年前故去了,但是我多希望他也能在這裡。我有那麼多的問題想要問他。

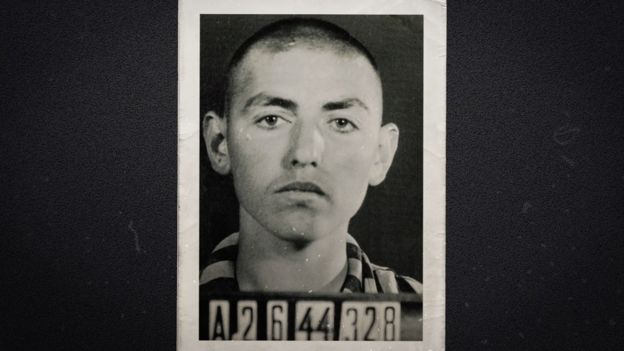

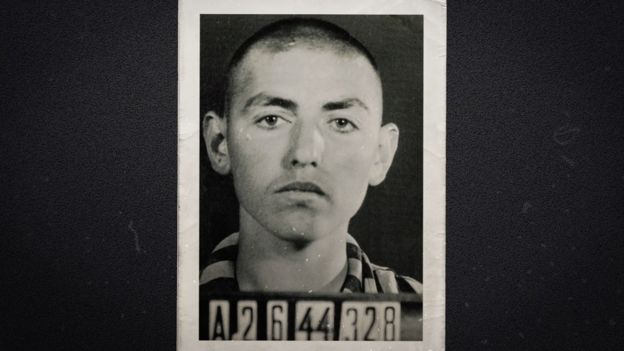

17歲的大衛·赫爾曼。

我有一張他的照片,是他17歲的時候拍的。他的頭髮被剃光,穿著一件條紋睡衣。他的臉下面是他的編號:A26 44 328。

照片是在他到達布痕瓦爾德集中營時拍的。我看著那張片,看到了他當時對於一直活下去的決心。