小時候我家在城裡開著一個小商店,生意不是很好。那時這個小城人口不多,街道安安靜靜空空蕩蕩。我家所在的整條街上除了我家商店、林蔭道、圍牆及兩三個工廠大門之外,再空無一物。我家商店像是100年也不會有人光顧,但推開寂靜的門邁進去,總是會發現店裡滿滿當當一屋子人,全是來喝酒的。

我家店有著高高的櫃檯,鋪著厚厚的木板。喝酒的人一個挨一個靠在上面高談闊論,1人持1只杯子或拎1瓶酒。房間正中有1張方桌,圍著4條長凳,也坐滿了人,桌上一堆空酒瓶和花生殼。那是我最早接觸的哈薩克人。

小時候的我非常好奇,不能理解到底是什麼話題能夠從早談到晚,從今天談到明天,從這個月談到下個月......一直談過整個冬天,而冬天長達半年。這麼偏遠的小城,這麼單調安靜的生活。他們談話時,語調平靜,聲音低沉,輕輕地說啊說啊,偶有爭論,卻少有激動。

在更遙久的年代裡,大地更為漫遠,人煙更為微薄。大約還是這樣的交談, 還是這樣的耐心,堅韌地遞送資訊,綿延著生息與文明。

小時候的我一點兒也不懂哈語,雖說每日相處,仍相距萬里,像面臨踞天險為關的城池。

可如今我會講一些哈語了,起碼能維持最基本的交流,卻仍面臨著那個城池,難以再進一步。

卡西有自己的朋友,斯馬胡力有自己的朋友,扎克拜媽媽當然也有自己的朋友,那就是莎里帕罕媽媽。兩個媽媽為表達友誼,還會互贈照片什麼的。每次我要給大家照相的時候,她倆就趕緊站到一起。

兩人一有空就湊在一起紡線、搓繩子、熬肥皂、縫縫補補。手裡的活計不停,嘴也不停。說啊說啊,直到活兒幹完了,才告辭分手。但回家轉一圈,又沒別的事情可做,便持著新的活計轉回去,繼續坐一起聊。

不知道都聊了些什麼,那麼入迷!紡錘滴溜溜地飛轉,語調不起波瀾。只有提到蘇乎拉時,她們才停下手裡的活兒,驚異地議論一陣,又扭頭對我說:「李娟!蘇乎拉昨天又哭了!今天就騎馬去縣城了!」

我問:「哭什麼?」

「上一次有人把電話打到阿依努兒家找她,她也哭了,然後也去了縣城。」

「那這一次為什麼?」

莎里帕罕媽媽強調:「上一次是在拖依上哭的!還喝了酒!」

我覺得沒頭沒腦,又不是特別好奇,便不吭聲了。

但兩人一起轉向我,努力地對我無窮無盡地表達。其中的曲折與細節,在陌生的語句中向我黑暗地封閉著。蘇乎拉是孤單的,她身懷強大的欲求,還有傳說中的鉅款。扎克拜媽媽和莎里帕罕媽媽也是孤單的,只能做遙遠的猜測與評說。最孤單的卻是我,我什麼也不能明白。

又記得剛剛進入扎克拜媽媽家的生活時,在春牧場吉爾阿特,一天傍晚媽媽讓我去看看駱駝在不在南面大山那邊。

我跑到山上巡視一番,跑回家氣喘吁吁地報告:「駱駝沒有!只有山羊!」

但當時我還不會「山羊」的哈語,那個詞是用漢語說的,媽媽聽不懂。我便絞盡腦汁地解釋道:「就是......白白的那個!和綿羊一樣的那個,頭上尖尖的、長長的那個......」

媽媽聽得更糊塗了。

我一著急,就用手摸了一把下巴,做出捋鬍子的樣子:「這個嘛,有的!這個樣子的嘛,多多地有!」

媽媽恍然大悟,大笑而去。當天晚飯時,大家聚在一起時,她把這件事起碼講了5遍。從此,每當派我去趕山羊的時候,大家就會衝我捋鬍子:

「李娟,快去!白白的,頭上長長的!」

當然這只是一個笑話。但時間久了,這樣的笑話一多,就不對頭了。我這算什麼呢?

每平方公里不到一個人,這不是孤獨的原因。相反,人越多,越孤獨。在人山人海的彈唱會上,我更是孤獨得近乎尷尬。

在冬庫爾,我們石頭山駐地寂靜極了,寂靜也掩飾不了孤獨。收音機播放著阿肯對唱,男阿肯咄咄逼人,女阿肯語重心長。卡西嘖嘖讚歎:「好得很!李娟,這個女人好得很!」我不知「好」在哪裡,更不知卡西情識的門窗開在哪裡。

閒暇時候,總是一個人走很遠很遠,卻總是無法抵達想去的地方。只能站在高處,久久遙望那裡。

每次出門,向著未知之處無盡地走,心裡卻更惦記著回家。但是去了很久以後,回來看到一切如舊。羊群仍在駐地附近吃草,斯馬胡力和哈德別克仍躺在草地上一聲不吭。半坡上,三匹上了絆子的馬馱著空鞍靜靜並排站著。溪水邊的草地上,媽媽和卡西正在擠牛奶。看了一會兒,再回過頭來,斯馬胡力和哈德別克已經坐了起來,用很大的嗓門爭論著什麼,互不相讓。

我高高站在山頂,看了這邊,又看那邊。天色暗了下來。那時最孤獨。

所有的黃昏,所有欲要落山的夕陽,所有堆滿東面天空的粉紅色明亮雲霞, 森林的呼嘯聲,牛奶噴射空桶的聲,山谷上游莎里帕罕媽媽家傳來的敲釘子聲,南邊山頭出現的藍衣騎馬人......都在向我隱瞞著什麼。我去趕牛,那牛也隱約知道什麼。我往東趕,牠非要往西去。

媽媽在高處的岩石上「咕嚕咕嚕」地喚羊,用盡全部溫柔。氈房裡卡西衝著爐膛吹氣,爐火吹燃的一瞬間,她被突然照亮的神情也最溫柔。

山坡下,溪水邊,蒲公英在白天濃烈地綻放,晚上則仔細地收攏花瓣,像入睡前把唯一的新衣服疊得整整齊齊放在枕邊。潔白輕盈的月亮浮在湛藍明亮的天空中,若有所知。月亮圓的時候,全世界再也沒有什麼比月亮更圓。月亮彎的時候,全世界又再沒有什麼比月亮更彎。有時候想:也許我並不孤獨,只是太寂靜。

還是黃昏,大風經過森林,如大海經過森林。而我呢,卻怎麼也無法經過。千重萬重的枝葉擋住了我,連道路也擋住了我,令我迷路,把我領往一個又一個出口,讓我遠離森林的核心。苔蘚路上深一腳淺一腳地走,腳印坑裡立刻湧出水來。走著走著,一不留神,就出現在群山最高處,雲在側面飛快經過。心中豁然洞開,啪啪爆裂作響,像成熟的莢果爆裂出種子。也許我並不孤獨,只是太熱情......

無論如何,我點點滴滴地體會著這孤獨,又深深享受著它,並暗地裡保護它。每日茶飯勞作,任它如影相隨。這孤獨,懦弱而微渺,卻又永不消逝。我藉由這孤獨而把持自己,不悲傷,不煩躁,不怨恨,平靜清明地一天天生活。記住看到的,藏好得到的。

我記錄著雲。有一天,天上的雲如同被一根大棒子狠狠亂攪一通似的,眩暈地胡亂分佈。另一天,雲層則像一大幅薄紗巾輕輕抖動在上空。還有一天,天上分佈著兩種雲,一種虛無縹緲,在極高的高處濔漫、蕩漾;另一種則結結實實浮游在低處,銀子一樣鋥亮。

我記錄著路。那些古牧道,那些從遙遠年代裡就已經纏繞在懸崖峭壁間的深重痕跡。我想像著過去的生活,暗暗行進在最高最險之處,一絲一縷重重疊疊深入森林......那時的身體更鮮活,意識更敏銳。那時的食物和泥土難分彼此,肉身與大地萬般牽連。那時,人們幾乎一無所有,荒蠻艱辛,至純至真。但是,無論他們還是我們,都渴望著更幸福更舒適的生活,這一點永遠不會改變。

我記下了最平凡的一個清晨。半個月亮靜止在移動的雲海中,我站在山頂, 站在朝陽對面,看到媽媽正定定站立南邊草坡上。更遠的地方,斯馬胡力牽著馬從西邊走來。更更遠的地方,稀疏的松林裡,卡西穿著紅色外套慢慢往山頂爬去。這樣的情景無論之前已見到過多少次,每一次還是會被突然打動。

我收藏了一根羽毛。一個陰沉的下午,天上的太陽只剩一個發光的圓洞。快下雨了,大家默默無語。趕牛的卡西回到家,顯得非常疲憊,頭髮上就插著這根羽毛。

我開始還以為是她穿過叢林時不小心掛上的,誰知她一進家門就小心取下來,遞給媽媽。原來是撿到後沒處放,怕這輕盈的東西在口袋裡壓壞了,特地插在頭上。我突然想到,這大約就是貓頭鷹羽毛吧。據說哈薩克人將貓頭鷹羽毛和天鵝羽毛視為吉祥的事物,常把它們縫在新娘、嬰兒或割禮的孩子身上,司機們也會把它們掛在後視鏡上,保佑一路平安。我想問卡西是不是貓頭鷹毛,卻不知「貓頭鷹」這個詞怎麼說,就衝她睜隻眼閉隻眼地模仿了一下。她一下子明白了,卻說不是。但扎克拜媽媽卻說是。媽媽仔細地撫摸它,把弄彎的毛捋順了, 然後送給我,讓我夾進自己的本子裡。我不禁歡喜起來,真心地相信著這片羽毛的吉祥。那是第一次感覺自己不那麼孤獨。

有一次我出遠門,因為沒電話,大家不知道我回家的確切日期,斯馬胡力就每天騎馬去汽車能走的石頭路盡頭看一看,後來還真讓他給碰到了。可是馬只有一匹,還得馱我的大包小包,於是他把馬讓給我,自己步行。我們穿過一大片森林、一條白樺林密佈的河谷,還有一大片開闊的坡頂灌木叢,走了兩個多小時才回到冬庫爾的家中。

我雖然騎著馬,卻怎麼也趕不上走路的斯馬胡力。每到上坡路,他很快就消失進高高的白花叢不見了。不知為何,任我怎麼抽打,馬兒也不理我,慢吞吞邊走邊啃草。叢林無邊無際,前面的彎道似乎永遠也拐不過去,似乎已經和斯馬胡力走散了......後來我一個人來到坡頂的花叢中,小路仍在延伸。斯馬胡力的紅色

外套在小路盡頭閃耀了一秒鐘,立刻消失。

一路上不停地追逐,若隱若現的小路越走越清晰,以為它即將明確地抵達某處時,轉過一道彎,往下卻越模糊,並漸漸消失。我和我的馬兒出現在一片石頭灘上,眼下流水淙淙。前方不遠處跑過一隻黑背索勒,跑著跑著,回過頭看我。

走著走著,又出現了路,帶我進入一條沒有陽光的山谷。越往前,地勢越狹窄。這時,斯馬胡力突然從旁邊的大石頭後跳出來,衝我明亮地笑著。我連忙勒停馬兒,問他這是哪裡。他笑道:「前面有好水。」

我不明白何為「好水」,便跟著去了,但這時馬兒突然死活不聽話,折騰半天也不肯離開原來的道路。我只好下了馬,牽著馬兒跟上去。腳邊有一條細細的水流,前面水聲嘩嘩,並且聲音越來越大。轉過一塊大石頭—瀑布!前面是瀑布!

前方是個死角,被幾塊十多米高的大石頭堵得結結實實。石壁光潔,水流只有一股,水桶粗細,從石堆頂端高高甩下來。水流衝擊處是凹下去的一眼水潭, 陷在一塊平平整整的巨石上。估計這水潭是天長日久沖刷而成。附近沒有泥土, 只有白色的沙地,寸草不生。這一方小小天地雖水聲喧囂,看在眼裡卻無比沉寂。

斯馬胡力站在水流邊,炫耀一般望著我笑。他引我偏離正道,繞到這裡,果然給了我一個驚喜。我感受到了他滿當當的歡樂與情誼。他才孤獨呢。

還是在冬庫爾,我們駐地上,有一隻羊晚歸時一瘸一瘸,大家都看著牠歎息。2個小時後,牠的兩條後腿就站不起來了,俯在地上以兩條前腿掙扎著爬行。第二天早上,羊群出發時,只有牠獨自躺在溪水邊呻吟、痙攣,很快死去。之前令人揪心,之後讓人大鬆一口氣,似乎沒有什麼歸宿比死亡更適合牠,牠的罪終於受完了。斯馬胡力剝下羊皮,埋了羊屍。別的羊正遠遠地、喜悅地走向青草。在這豐饒的夏牧場,我那點兒孤獨算什麼呢?

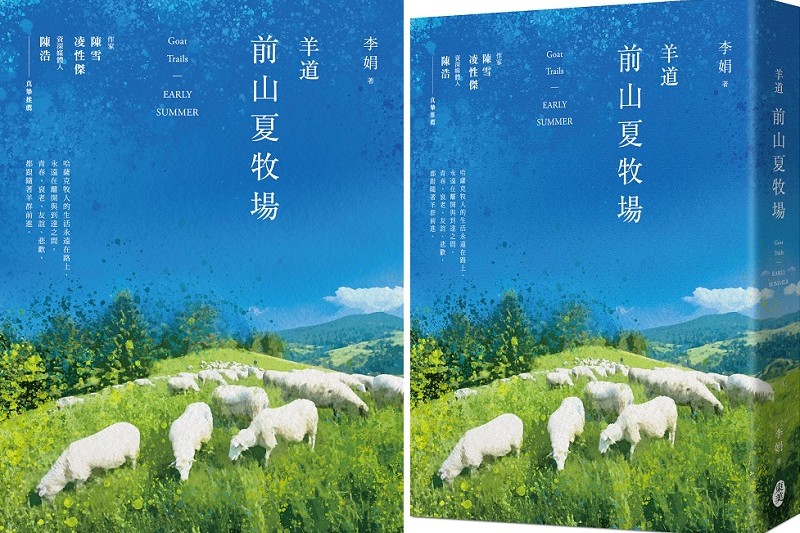

*作者生於新疆,童年與少女時期不停輾轉於四川、新疆兩地,高中輟學後,曾隨家人於阿勒泰哈薩克村落生活;善於寫作,多年來已獲茅盾文學獎新人獎、人民文學獎、上海文學獎、朱自清散文獎、天山文藝獎等多項殊榮,2018更以《遙遠的向日葵地》獲頒中國最高文學榮譽的魯迅文學獎。本文選自作者作品《羊道:前山夏牧場》(2021新版,東美出版)