有一個統計,在哈薩克牧民中,遷徙距離最長、搬遷次數最多的人家,一年之中平均每四天就得搬一次家。這真是一個永遠走在路上的民族,一支密切依循季節和環境的變化調整生活狀態的人群。生活中,似乎一切為了離開,一切都在路上。青春、衰老、友誼、財產......都跟著羊群前行。

動盪的生活選擇了輕便易攜的氈房。據說,氈房和蒙古包的區別僅僅在於屋頂放射狀的檁桿—蒙古包的檁桿是直的,氈房的檁桿根部稍彎。

到了駐地,拉開幾排紅色房架(網格狀木柵欄,可以拉伸折疊),圍在空地上支穩、綁牢,牆就出現了。牆上支起幾十根細長的紅色檁杆,撐起一個圓天窗,房頂也有了。再把這具紅色的骨架外裹上大塊的氈蓋,纏上美麗的手工編織的寬帶子。不到一個小時,一頂房子便穩穩當當地立在了大地上。簡單又結實,漂亮又保暖。

可是,在匆忙緊張的轉場途中,搭這樣的房子也是費事的,便湊合著住兩排房架子支成的「人」字形「依特罕」。

當我第一次聽到「依特罕」這個詞時,琢磨了很久。為什麼會叫這個名字?「依特」的意思是狗,「罕」是房子。難道是「狗窩」,意其簡陋?

我向卡西請教,她認真地否定了。她說:「狗的腰。」......但是狗腰怎麼會和臨時帳篷聯繫到一起呢,二者毫無相似之處,狗可是有四條腿的。

為了確認自己是否聽錯了,我指著班班說:「班班塔罕(班班的腰)嗎?」

從此之後,大家一提到依特罕,都笑稱為「班班塔罕」。

作為臨時的擋風避雨處,低矮狹窄的「班班塔罕」並不舒服。大家蜷身其中,頭都抬不起來,餐布都鋪不開。但它畢竟是風雨世界裡唯一平靜的一道縫隙。在艱辛的搬遷途中,只要「班班塔罕」一支開,意味著一路以來所有的痛苦開始退卻。那時,我趕緊脫了濕透的褲子鑽進去,裹著僅剩的一床沒給雨澆濕的被子一動不動。可痛苦總是一程一程逐漸退卻的,不會突然消失。那時卡西若在外面用漢語大喊:「李娟!羊的來了!羊的趕!」我只得又爬出去穿上濕褲子跑進雨中......

來我家雜貨鋪買鞋子的牧人,大多會買大兩個碼的。以前不能理解,以為大家未免太貪心了,又不是買麵包,同樣的價錢,越大的越划算,後來才知道買大鞋子是為了能多穿幾雙襪子。

於是,為抵禦遷徙路上的寒冷,我也準備了一雙大靴子。但是哪怕大了好幾個碼,整只腳陷沒在一堆厚棉襪中,寒冷到來時,還是輕易穿過重重襪子攥住我的雙腳。

啟程前的那些時刻,午夜黑暗的駐地上,大家沉默著打包、裝駱駝。寒氣和夜色一樣濃重,草地凍得硬邦邦。我一邊幹活,一邊不停跺腳,下巴緊縮在豎起的外套領子裡。太陽能燈泡發出的光像無力的手,只能推開幾米寬的黑暗。大包小包的物事堆在拆完氈房後的空地上,成年駱駝一峰挨一峰跪臥旁邊,深深地忍耐著。捆紮好炊具,疊好氈蓋之後,我就再幫不上什麼忙了,便站在不礙事的空地上等待啟程。停止活動後,沒一會兒便冷得牙齒咯咯打戰。那時心想:現在就凍成這個熊樣,接下來還有將近二十個小時的跋涉呢!不由深感絕望。能挨過去嗎?這鐵一樣硬的寒冷......轉念又想,咳,總不至於一直這麼糟糕,天亮後溫度肯定會升高。如果是個晴天,太陽出來了還會更暖和。況且等騎到了馬背上,馬肚子熱呼呼的,起碼兩條腿就不會冷了,況且又穿著這麼大的鞋......於是,強烈盼望天亮。

盼到天亮啟程後,又盼望到達。到達之後,又盼望天黑,趕緊休息。總算躺進被窩後,盼著趕緊睡著。第二天淩晨起床後再次盼望天亮......幸好,總是有希望的。幸好時間在流逝,地球在轉動。

總是那樣:每次啟程前一連好幾天都風和日麗,一到出發的時候不是過寒流就是下大雨,有一次還有冰雹。春天怎麼會有冰雹呢?莫名其妙......

而每當我們的駝隊跋涉在無止境的牧道上,路過那些已然安定下來的氈房,看著那些人悠然平和地炊息勞作......那時多麼嫉妒他們!而我們還在受苦,還在忍耐,淋著雨,頂著寒風......多少次簡直想不顧一切地勒停馬兒,走進他們的家中暖和一下!但隊伍不可能停止,駱駝還在負重,大家都在堅持。

行進途中,只在經過最艱難的一段路面後,隊伍才會稍稍休息一會兒。那時負重的駱駝被喝令臥下。牠們跪倒在地,渾身鬆懈,脖子貼著草地拉得又直又長,下巴頦也舒舒服服地平擱在大地上,似乎比我們更享受這片刻的放鬆。

路過熟識的人家時,手捧酸奶早早等在路邊的主婦身影也是莫大的安慰。

到達駐地後,若附近已有先到的人家,很快就會收到他們送來的茶水和食物。儘管人煙稀薄,也少有孤軍奮戰。傳統的互助禮俗是游牧生活的重要保障。

路上的生活,離不開的還有駱駝。一個中等生活水準的牧民搬一次家最少得裝五峰駱駝的家什,但我家只有四峰。我們家人少,房子也小,並且這個家庭裡沒有年輕夫妻,用不著體面地鋪示生活。

而像加孜玉曼家那樣有新婚夫妻的家庭,估計最少也得裝六峰駱駝。

我還見過裝了八峰駱駝的家庭,不知平時都闊氣成啥樣了。

但是也見過只有三峰駱駝的,不知那個家又是如何簡單、貧窮。

雖然現在很多人家都雇汽車轉場,但大多數牧人還是離不開駱駝,因為能走汽車的牧道畢竟是少數。尤其深山牧場的一些駐地,異常高陡,連駱駝也上不去。於是,那些家庭行至此站,便會放棄相對沉重的氈房,將其寄放在山下的牧民家,只把炊具、臥具、糧食及其他簡單的生產工具運上去。在那樣的高處,他們就地採木,搭建圓木房屋。一座木屋能使用很多年。扎克拜媽媽說,我們下一處駐地也有一座木屋。

為了配合路上的生活,路上的家庭只備置有限的一些家什和器具,僅能滿足日常基本需求而已。它們大都輕便耐用,如錫製品和羊毛製品。其中很多器具功能豐富,比如大鐵盆可以盛鹽餵牛羊,可以擱在火坑邊裝牛糞,當然,最主要的功能是洗衣服。

我家的鍋蓋砸平了就是烤饢的托盤。烤完饢再把它砸回鍋蓋的形狀,扣回鍋子上。

在牛奶格外豐盛以致容器不夠用的日子裡,洗手的小壺也會暫時盛裝滿滿一壺奶,於是總會把回家洗手的人嚇一大跳。

我家的鐵皮桶很多,大大小小四五個,卻沒有兩只桶是一樣大的,挑起水來總是一高一低,很麻煩。漸漸才知,雖然這些桶用來挑水不方便,搬家時卻很方便。能夠如俄羅斯套娃一樣一只套一只,最後拴根繩子,往駱駝的大肚皮上一掛了事。而諸桶中最小的那只僅兩三升的容積,內徑不大不小,把我們的暖瓶插進去剛剛合適。

暖瓶是個好東西,有了它隨時都可以喝茶,免得要喝的時候才臨時劈柴燒水。但它畢竟是脆弱的,之於游牧生活很是不便。每次搬家,扎克拜媽媽便格外小心地對待它,脫下身上的羊毛坎肩把它團團裹住。當駝隊行進到陡峭路面時,她不時叮囑斯馬胡力注意第三峰駱駝的右側,可別撞上路邊的大石頭。斯馬胡力便格外留意那邊,卻忽略了另一邊,於是另一邊的鐵皮爐被擠成了一根麻花。

由於保護措施非常到位,搬了好幾次家這個暖瓶仍安然無恙。但到了最後,最先壞掉的卻不是易碎的瓶膽,而是塑膠瓶罩—燒茶時我將暖瓶放在鐵皮爐旁邊,沒提防火燒得太旺......

為了將功補過,我出了個好主意:「上次恰馬罕家的兩個孩子不是摔壞了一個暖瓶嗎?瓶膽沒了,瓶身還是好的,去找他們要來嘛。」媽媽一聽,覺得有理,第二天幹完活兒,就包了禮物前去拜訪。誰知恰馬罕家也想到一起去了,一聽說我家暖瓶殼子壞了,沒等扎克拜媽媽開口,就開口討要我們的瓶膽。

至於那只鐵皮爐,哪怕已經扭成了麻花,畢竟還是爐子啊。我找塊石頭砰砰砰一頓砸,使之又挺直了四條腿,空著大肚子站在草地上了。雖然從此再也關不上爐門,放在上面的鍋也總是朝一邊歪。

在春牧場時,家裡還有三個完美無缺的五公升塑膠方壺,進了夏牧場就只剩一個還能湊合著用了。不過壞掉的也沒扔,斯馬胡力把它們的側邊挖開,就成了兩個方盆,裝上水餵初生的小羊。

斯馬胡力的一件牛仔外套,一個月前還常常穿著出門做客喝茶,一個月後就破得補都沒法補。扎克拜媽媽便把它剪開,縫成一個裝鋁屜鍋的大圓包。再過一個月,大圓包又被剪成長條,縫了幾根用來拴小牛的結實的布帶子。普通羊毛繩對付不了那幫傢伙,幾下就磨穿了,掙斷了。

還在額爾齊斯河南岸時,家裡新買了一個閃亮的方形掛鐘,端正地掛在壁毯上,和擺在藍木箱上的相簿一樣,是家庭裡最重要的裝飾物。可才遷到北岸,鐘就停了,換了電池還是不走,徹底成了裝飾物。碰巧當時斯馬胡力的錶也壞了,我們便過了很久沒有時間的日子。

這個鐘雖然壞了,但看上去仍堂皇端莊—玻璃罩完整明亮,邊框四面有波浪形的金色花紋。於是沒人想到扔掉它,一直擺設了一個多月。直到有天媽媽靈機一動,她卸開掛鐘後面的面板,拆掉指針和機芯,插進去一張沙阿爸爸的相片、可可夭折的男孩的相片以及阿娜爾罕的照片—做成一個相框!再用袖子把玻璃擦得一塵不染。哎,一點兒不比買來的相框差!

總之,這個家裡所消失的物事全都是在損壞後,一點兒一點兒倒退著消失的,絕沒有突然的失去。至於突然丟失的事物,無論丟失多久,仍不能算是「失去」。如我的鏡子(被卡西這傢伙三個月弄丟了三面),如卡西童年時代的一枚塑膠戒指—它們此時仍面孔朝天躺在寂靜的山野一角,像一根針躺在深邃黑暗的海底。那不是「消失」,只是「分離」而已。

我們這個紅色細木欄杆支撐起來的家,褐色粗氈包裹著的家,不時收攏在駝背上、顛簸在牧道上的家,任由生活的重負如鏈軌車一樣呼啦啦輾過,毫不留情地輾碎一切脆弱與單薄。剩下來的,便不只是堅固耐用的物事,更是一顆顆忍耐、踏實的心。誰都知道,牧人打的繩結兒很難解開,牧人編的牛皮繩最最結實耐用。連卡西捎給阿娜爾罕的一頁信紙,都會扭來扭去地疊成外人根本沒法拆開的花樣兒。阿娜爾罕捎進山裡的一個包裹,更是包得裡三層外三層,縫了千針萬線。此包裹在遞送過程中,哪怕歷經一切自然災害,在世上流轉五十年也絕對毫無破損。

在冬庫爾,扎克拜媽媽對我說,下一次轉場的牧道更艱險,更漫長,建議我往下再別跟著走了,就留在冬庫爾算了。還建議我和阿依努兒一起生活。阿依努兒獨自帶兩個男孩生活,人口簡單。她又是最手巧的女人,編織出的花帶在這一帶無人可及。

另外媽媽還認為阿依努兒家下游的塔布斯家也不錯。他家人口也不多,家境富裕,氈房特別大。而且他家還有雙弦琴,可以天天彈給我聽。

塔布斯和阿依努兒家雖然也有牛羊,每年也進山消夏,生產乳製品,但嚴格說來還算不得真正的牧民。他們夏天只換一個牧場,冬天也不去沙漠中的冬牧場。家裡只養牛,羊全託人代牧。

對此我不是沒有猶豫過。

逐水草而居的生活的確是艱辛的,可這世上真的會有更好一些的生活嗎?真的會有輕易就能獲得的幸福嗎?連加依娜那樣的小孩都知道,面對辛苦、疼痛、饑餓、寒冷、疲憊......種種生存的痛苦,不能繞過,只能「忍受」,只能「堅持」。像阿娜爾罕那樣,脫離游牧之路,將來與在城裡工作的男孩結婚,過上安定的生活。可從此後,她還是得付出另外的努力與忍受,面對另外的陌生而拮据的人生。說起來,都是公平的。只有忍受限度之內的生活,沒有完全不用忍受的生活。「忍受生活」—聽起來有些消極,其實是勇敢的行為。在牧人的堅持面前,無論什麼樣的痛苦都會被消融。所以,哈薩克葬禮上的輓歌總是勸奉生者節制悲傷,彈唱歌手們也總是調侃懦弱,視其為愚蠢。

我非常喜歡阿依努兒家所在的那條又窄又陡的幽靜山谷,喜歡她家門前草地上那架長長的花繃子。也喜歡塔布斯門前的小溪,喜歡他溫和而隱有渴望的眼睛。但是,我更想繼續走下去。長久以來,自己一直嚮往著真正的夏牧場—真正的寂靜與廣闊,充沛與富饒。況且已經熟悉眼下的生活了,已經開始依賴這種熟悉,已經捨不得停止了。

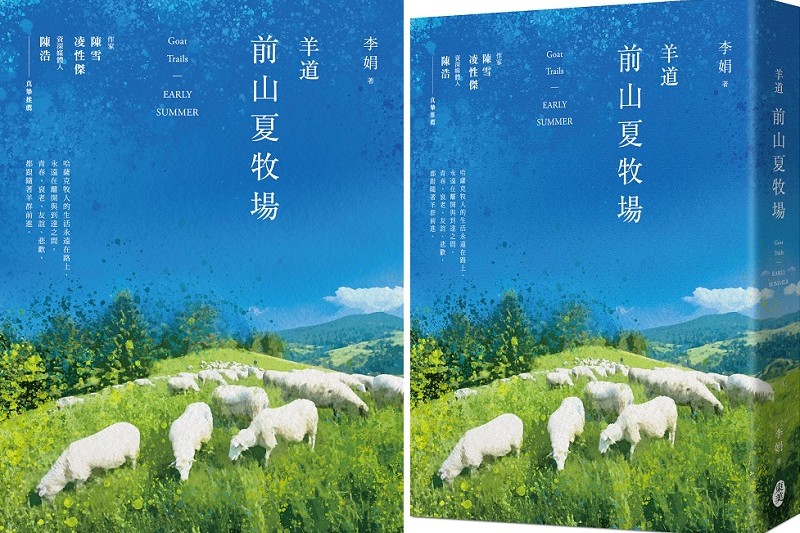

*作者生於新疆,童年與少女時期不停輾轉於四川、新疆兩地,高中輟學後,曾隨家人於阿勒泰哈薩克村落生活;善於寫作,多年來已獲茅盾文學獎新人獎、人民文學獎、上海文學獎、朱自清散文獎、天山文藝獎等多項殊榮,2018更以《遙遠的向日葵地》獲頒中國最高文學榮譽的魯迅文學獎。本文選自作者作品《羊道:前山夏牧場》(2021新版,東美出版)