同時期還有著嚴重的通貨膨脹,但這次一重挫,花了半年才漲回原來的數字。

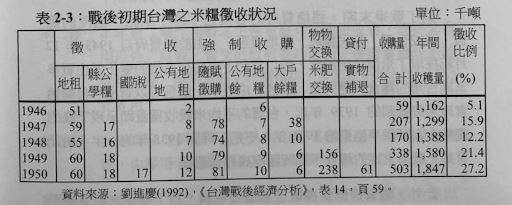

台北公務員生活必需品價格表。轉引自:(蘇瑤崇,〈戰後台灣糧荒問題新探(1945-1946)〉,《中央研究院近代史研究所集刊》第86期(民國103年12月),頁121)。(作者提供)

陳儀就是再傻,現在也應該是洞若觀火了。

笨蛋!問題在走私!

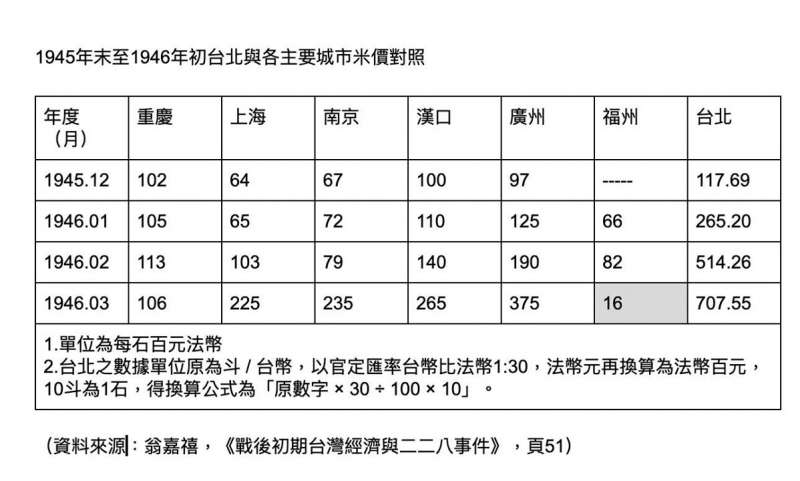

我們重新思考一下這個問題,台灣要向福建換米。但奇怪的是,福建又不是稻米產區,為什麼福州居然可以在戰後成為全中華民國唯一一個米價暴跌的地方?

1945年末至1946年初台北與各主要城市米價對照表。(作者提供)

福州的米是哪裡來的?

台灣的煤、台灣的糖,在戰後初期都發生了嚴重的走私問題。米當然也不會例外。在眾多的走私食米案件中,黃惠君在他的《激越與死滅:二二八世代民主路》一書中,舉出了三個例子。

1. 村長走私案:蘇基諒、李犇兩村長走私米糖案2. 大員走私案:台中縣水產課長楊國耀走私案3. 縣長走私案:花蓮縣長張文成走私稻米案(也稱四大船走私案,一被高雄海關緝獲、一被駐日盟軍、一被花蓮民眾發現)

第一案村長走私案是這樣的:

【高雄訊】岡山刑事隊,查緝走私巢窟,捕獲白米走私隊,於二十日夜,林刑事組長指揮刑事隊員,在湖內鄉白沙崙港◯捕獲蘇基諒(主犯)、李犇、薛財、蔡昆、黃◯、郭唐山、陳海山外數名,專門走私奸商一批。該奸商一批,由白沙崙這一走私巢窟,由白沙崙運銷白米、糖、水泥等,走私廈門方面,該刑事隊,押收白米百三十九包。然該奸商,在岡山警察所取調之結果,蘇基諒並李犇兩名利用村長之地位,自昨年六月至本年二月,前後四回,指揮部下走私數百包之白米及糖等,獲得不少橫財云。(資料來源:〈蘇基諒利用村長地位,專門走私糖米〉,《民報》,1947年2月27日)

黃惠君在舉出這一案之後,接著指控:

「政府一再表示,台灣米的生產量是足夠的,且尚有餘裕,米價飛漲是囤戶操縱使然,那問題就來了,何以政府竟處理不了人為的操縱?處理不了商人居奇囤貨?處理不了官商勾結?政府不許米穀移出,公權力可以抓走私。但若公權力收賄、放行走私,或甚至自己就是走私的源頭呢?」

在這樣的提問下,黃惠君再舉了第二案、第三案,作為證據,試圖證明政府自己就是走私的源頭。

這個證據是否充分?我們就來看看這後面兩個案件。

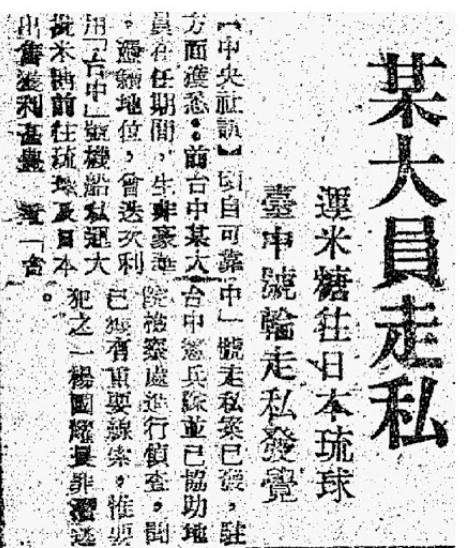

所謂「大員走私」,這是《民報》在1947年2月2日報導時下的標題〈某大員走私〉,本案也叫做「台中號走私案」,因為走私所用的船名為臺中號。報導中也透露,主嫌名為「楊國耀」。

民報在後來的追蹤報導中,確認了主嫌的身份,其實所謂的「大員」,不過是台中縣政府的水產課長。(作者提供)

但事實上,民報在後來的追蹤報導中,確認了主嫌的身份,其實所謂的「大員」,不過是台中縣政府的水產課長。(資料來源:〈「台中」號走私案,主犯楊國耀尚未捕獲〉,《民報》,1947年2月27日)

但其實就連這個追蹤報導,資訊也並不正確。

主嫌楊國耀,並非如報載為臺中縣政府建設局「水產課的課長」,而僅僅是建設局的「課員」,一名委任級的技士。台中縣人,表填澎湖水產學校畢業,在日本時代當過五年的僱員、三年的技手。長官公署時代,以相當初中學歷與總督府的資歷,在第一時間的1946年1月14日就獲得留用,並升技士。(資料來源:「臺中縣政府建設局職員吳克昌等74員委任案」(1946年05月14日),〈臺中縣政府人員任免〉,《臺灣省行政長官公署檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號00303231252016。)、(資料來源:「臺中縣政府建設局職員楊國耀等3員調代技士案」(1946年10月22日),〈臺中縣政府人員任免〉,《臺灣省行政長官公署檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號00303231259007。)

其實這一個走私主犯,不僅不是大員、不是課長,甚至在東窗事發逃亡之前,早就已經辭職。(資料來源:「臺中縣政府建設局技士楊國耀請辭案」(1946年12月23日),〈臺中縣政府人員任免 〉,《臺灣省行政長官公署檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號00303231233004。)

世事難料,這位走私的主嫌不但是位道道地地的台灣本地人,同時也是平民。

有沒有真正的政府大員走私呢?

有的,這就是黃惠君舉的第三案。但這裡有一個驚人的錯誤。在當時拿四條船走私,分別被高雄海關、駐日盟軍、民眾發現而緝獲的,並不是外省人花蓮縣長張文成。

而是台灣人,台南市政府財政科科長,黃離。

台南市政府財政科科長黃離,1930年畢業於日本東京商科大學,日本時代擔任台南州立商工係長、總督府地方理事官。長官公署時代以換算後相當於委任八年、薦任二年的資歷敘薪薦任八級。 (資料來源:「臺南市政府財政科科長黃離改支案」(1946年12月03日),〈臺南市政府人員任免〉,《臺灣省行政長官公署檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號00303231282006。)

1946年1月7日開始就擔任台南市政府財政科長一職,歷經縣市政府組織編制改訂也沒有離開,直到二二八的前三天。(資料來源:「臺南市政府財政科長黃離派任案」(1946年01月04日),〈財政處人員任免〉,《臺灣省行政長官公署檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號00303232149010。)

台南市政府接收了五艘日本船,除了噸數最小的姬丸之外,另有觀音丸1號到4號。(「各機關回復接收日方船隻情形」(1946年08月01日),〈交通處接收日方方船調查表〉,《臺灣省行政長官公署檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號00308500002007。)

台南市政府把觀音丸這4艘船以180萬的租金,租給了醫師葉南輝與包商許全。換了市長之後,鑑於通貨膨脹劇烈,新市長希望將租金調高(〈台南黃財政科長,突被市長下令扣押,事件尚未明暸不能發表〉,《民報》,1947年2月27日),這才發現,4艘船裡面的3艘,都已經因為走私而被扣押起來(海關扣2艘,盟軍扣1艘),而且契約有被塗改的狀況,剩下1艘尚未發航行證的也被承租人擅自開航出口。

媒體沸沸揚揚,分析這個案件可能的原因是市政府想漲租金、雙方談不攏。但在政府方的機密資料則顯示,黃離被捕,並不是因為船隻的租約本身,而是因為他涉入了當時政府正在大力掃蕩的走私案件。

行政長官陳1788密。本府財政科長黃離,經辦機船出租,租約被承租人擅自塗改,又有未發航行證船被承租人擅行開航出口。該科長均知情,故意隱匿不報。近查,該船有走私情事,該科長瀆職舞弊,罪嫌重大,先予停職,並同承租人及全案,移送台南地方法院檢察處究辦。科長職務,暫由稽徵處長陳以庭兼代。詳情另報,謹電查核。卓高煊,丑馬祕印。

(資料來源:「臺南市政府財政科科長黃離案」(1947年02月22日),〈臺南市政府人員任免〉,《臺灣省行政長官公署檔案》,國史館臺灣文獻館,典藏號00303231182010。)

黃離被收押之後,台南市參議會議長黃百祿、副議長楊請、參議陳金象、參議許丙丁、參議盧壽山,在當天的下午去找了台南市長卓高煊,直接要求他放人。但市長表示已經進入司法程序,任何人都不能保。

在無計可施之下,隔天,參議會諸公,以副議長楊請領銜,蔡丁賛、陳謙遜、許嵩煙、葉禾田、盧壽山、許丙丁、陳金象、陳天順等九名參議員聯名向台南地院檢察處,不是擔保黃離的清白,而居然是「申請保外就醫」。(資料來源:《民報》,〈台南市府,黃財科長被扣,卓市長日前親下手令〉,1947年2月25日)

市參議會公然關說司法案件,檢察官有沒有屈服呢?

沒有。這位檢察官就是時任台南地檢首席檢察官的陳樟生,就是法界鼎鼎大名的刑事訴訟法祖師爺陳樸生的堂弟。

報載,陳樟生檢察官面對參議員來訪,以流暢的日語表示:

「我的做事,有公平無公平,列位也是知道的,如過去大赦獄犯的事,是不眠不休的做法,列位也是知道的。總是對這的問題,我們當然是要慎重,再一番徹底調查的。對於保外,要請示高等法案如何,當以文書回答,那是身體欠安的事,內面也有醫師,免介意云云。」(〈台南黃財政科長,突被市長下令扣押,事件尚未明暸不能發表〉,《民報》,1947年2月27日)

在此普及一個法律豆知識。這裡的「保外就醫」,並不是「判決有罪」之後在監獄中的保外就醫,而是尚未審判之前,在羈押中的保外就醫。根據當時的刑事訴訟法114條:

羈押之被告,有左列情形之一者,如經具保聲請停止羈押,不得駁回。

1.所犯最重本刑為一年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪者。

2.懷胎七月以上,或生產後一月未滿者。

3.現罹疾病,非保外治療,顯難痊癒者。

如果真的罹患嚴重疾病,依法檢察機關是不能拒絕交保的。而如果黃離真的罹患疾病需要保外治療,則何以不是透過律師,而是參議員聯名施壓?

《民報》在二二八前一日的報導,也透露出一些端倪:兩名承租人醫師葉南輝、包商許全,在案發後,均潛逃至上海;而這4艘船的租賃契約中,保證人中居然有5位是市參議員。(〈台南黃財政科長,突被市長下令扣押,事件尚未明暸不能發表〉,《民報》,1947年2月27日)

然後呢?沒有然後了。然後就發生了二二八事件。

我們可以發現,從1946年下半年開始的查緝走私,到了1947年2月要收網的時候,可以說是查到了動搖島本的地步。涉案的有老百姓,有巨賈富商、政治人物,根本是全島總動員。其實包括黃惠君所舉的第1案,裡面的村長,雖然我們沒有確切的資料,但村長這個層級,在當時,幾乎不可能是外省人。而為什麼像是第3案,現在被派到了花蓮縣長張文成的頭上,甚至指控他還因為涉及走私而陷害張七郎?這又是另一個謎了。

如此天搖地動、雷厲風行的查緝,居然到了二二八之後全部沒人談,這或許才是整個事情裡面最令人不可思議的部分。

至於二二八事件的真正成因,究竟是現在大家說的官逼民反,還是陳儀政府與台灣數百年來民間蓬勃的貿易動能之間的大對決,就留待各位去思考了。

*原刊於《新共和通訊》,授權轉載。